|

Tra i sette colli di Roma, l’Aventino ha sempre conservato un suo carattere

di extraterritorialità, trovandosi fuori del pomerio, il recinto

sacro tracciato da Romolo per delimitare l’Urbe quadrata che andava sorgendo

sul Palatino. Era definito, in epoca arcaica, Mons Murcius,

per via dei mirti che ricoprivano le sue pendici e la sottostante Valle

Murcia, divenuta poi Circo Massimo, che lo separava dal Palatino.

Vera isola del tempo, rimane fuori anche dagli itinerari canonici del

turismo organizzato. Solo qualche visitatore alla ricerca di peculiarità

storiche, letterarie e paesaggistiche si spinge fin sulla sommità

della sua breve orografia. Qui, nella piazza dove risiede il Gran Maestro

dell’Ordine dei Cavalieri di Malta, attraverso il buco della serratura

del portale di Santa Maria del Priorato, al civico 4, è possibile

ammirare il cupolone di San Pietro ingigantito per uno strano effetto ottico.

Sempre attraverso un’esigua finestrella, a Santa Sabina, poco distante,

è possibile intravedere nell’orto dei domenicani l’arancio piantato,

si dice, da San Domenico nel lontano 1222, mentre nella cripta di Sant’Alessio

riposano alcune reliquie di San Tommaso di Canterbury (Thomas Becket) il

vescovo martirizzato da Enrico II d’Inghilterra il 29 dicembre 1170.

A rinverdire le memorie di amenità agresti, a ogni maggio un

roseto dispiega meraviglie di rarità floreali. Un luogo idilliaco,

dunque, un’oasi di silenzio e di pace.

Non certo però quel giorno di tanti secoli fa. Era il 5 dicembre

del 494 a.C., il primo delle none del mese. Dopo l’armilustrium

celebrato come ogni anno il 18 di ottobre, e che chiudeva la campagna militare,

la plebe aveva abbandonato la città rifugiandosi sull’Aventino.

Si trattava di un luogo che nel tempo aveva finito col rappresentare il

simbolo dell’emarginazione sociale e territoriale.

Come si era potuto arrivare a tanto? Nel 499 a.C., i Romani avevano

sconfitto i Latini confederati al lago Regillo, uno specchio d’acqua ormai

del tutto prosciugato, tra i Colli Albani e la costa. La vittoria, si era

detto, era stata conseguita grazie all’intervento soprannaturale e provvidenziale

dei divini gemelli, i Dioscuri. In groppa a bianchi destrieri, i due fratelli

celesti si erano uniti alle schiere quirite in difficoltà, permettendo

loro di aver ragione di avversari dimostratisi valorosi oltre ogni aspettativa.

Il Senato aveva deciso di non ridurre in schiavitú i vinti, come

di solito avveniva. Li aveva fatti insediare sull’Aventino in regime di

libertà, permettendo loro di coltivare la terra e di commerciare.

Uguale trattamento era stato riservato ai Sabini, dopo la loro sconfitta

nel 502 a.C., allocati invece sul Quirinale.

Quei gesti di clemenza e magnanimità si giustificavano ufficialmente

per la consanguineità dei Romani con le popolazioni laziali sconfitte.

In realtà, l’inusitata munificenza nascondeva un progetto a lunga

scadenza vagheggiato dal patriziato romano, che costituiva per la gran

parte il Senato e che doveva potere e ricchezza allo sfruttamento del latifondo.

Le terre intorno alla città e quelle delle popolazioni di volta

in volta conquistate, richiedevano braccia valide e soprattutto esperienza

nelle pratiche di coltivazione. Requisiti in possesso per eccellenza delle

genti sabine e latine, dedite da sempre e con profitto all’agricoltura,

alla pastorizia e all’utilizzo delle risorse boschive. Popolazioni inoltre

laboriose e frugali, devote agli Dei, dai costumi familiari e sociali specchiati.

Elementi quindi affidabili e, data la loro subordinazione, facilmente ricattabili

e soprattutto non remunerati. Una forza di lavoro ideale, per chi intendeva

trarre il massimo di profitto dalla terra e dalle attività connesse,

con il minimo di spesa e con pochi o nulli problemi gestionali.

Cosí la pensavano i patrizi capeggiati dal senatore Appio Claudio.

Naturalmente tali valutazioni utilitaristiche da parte loro rimanevano

inespresse, per cosí dire in pectore. All’esterno, invece,

la parola d’ordine era tacciare la massa dei cittadini, di diritto ma nullatenenti,

di ogni possibile inadempienza, in maniera da giustificare la loro graduale

sostituzione con le fresche e prestanti compagini degli immigrati coatti

latini e sabini. In un veemente discorso al Senato, Appio Claudio aveva

accusato la plebe romana di vivere parassitariamente a spese dei patrizi,

di piatire sportule e denari in continuazione, stigmatizzando con

feroce sarcasmo la loro pretesa di eguaglianza sociale, andando in giro

a declamare il loro pretenzioso quanto arrogante ritornello «Civis

romanus sum!», frase che suonava ormai come un insulto alle orecchie

degli aristocratici, possidenti e magistrati, che erano a buon titolo,

a loro parere, i soli e veri artefici della ricchezza, del potere e della

gloria di Roma.

Il popolo masticava amaro, ma non si ribellava. Molti vivevano con

prestiti a usura concessi proprio da chi deteneva denaro e potere, correndo

il rischio, se inadempienti nel restituire i prestiti con altissimi interessi,

di finire schiavi dei loro creditori. Finché un episodio aveva portato

a un punto di rottura. A sancire la benevolenza del Senato e del patriziato

nei confronti degli immigrati, il console Spurio Cassio aveva fatto approvare

il Foedus Cassianum, una legge che accordava alle popolazioni assimilate

benefíci, privilegi e sovvenzioni di cui neppure i cittadini per

diritto di appartenenza all’Urbe avevano mai sognato di godere. Fu cosí

che artigiani, bottegai, maniscalchi, piccoli commercianti  e

imprenditori, servi e fullones, scrivani e persino architetti e

medici avevano lasciato la città rifugiandosi sull’Aventino, il

Saxum Sacrum, altra denominazione del colle dovuta alla sua contiguità

con le grotte delle Camène, dalle cui fonti salutari nasceva il

torrentello Euripus che, dopo aver attraversato la Valle Murcia, andava

a gettarsi nel Tevere. Ma era, quella breve asperità collinare,

anche il monte dei perdenti illustri. Vi erano infatti sepolti Remo e Tito

Tazio, vittime del vincente Romolo. Era la roccaforte della plebe, contrapposta

al dominio aristocratico insediato nelle sontuose dimore del Palatino.

Appio Claudio aveva esultato: la plebe si eliminava in blocco di propria

iniziativa. E a chi gli aveva fatto notare che disertando i cives

di diritto mancavano i soldati per difendere anche le sue proprietà,

egli aveva replicato che avrebbe in quattro e quattr’otto allestito un

esercito con gli immigrati, piú integri e resistenti dei cittadini

rammolliti dall’ozio e dalla pigrizia di un’esistenza saprofitica. Ma il

Senato non era stato tutto dalla sua parte e aveva inviato diverse ambascerie

per far recedere la plebe dalla sua intransigente posizione. Tutti i tentativi

si erano rivelati però dei fallimenti.

Si arrivò cosí alle none di dicembre, il cinque del mese

nel nostro calendario. Questa volta si tentò la carta del sentimento,

inviando una compagine di pacificatori moderati e amici del popolo. Tra

questi spiccava, per la sua figura nobile e disinteressata, l’ex console

Menenio Agrippa, vincitore dei Sabini, uomo onesto e alieno dai giochi

di interessi e dagli intrighi di Palazzo. Un vero Padre della Patria. Era

l’extrema ratio: se falliva lui non c’era piú nulla da tentare.

Ai concittadini raccolti intorno al tempio di Diana Aricina, Menenio

Agrippa si rivolse parlando pacatamente e con toni paterni, esortandoli

a far ritorno a Roma. Al termine del suo discorso, enunciò il celeberrimo

apologo, raccontando dello stomaco che lavora aiutato dai vari organi del

corpo, ciascuno secondo la propria funzione e importanza, dicendo che se

gli organi e le membra cessano di cooperare muore lo stomaco con tutto

il corpo. L’espediente allegorico funzionò. La plebe si commosse

e un’ovazione generale si levò dalla folla, che si disse disposta

a terminare la sedizione. L’abilità dialettica di Menenio, non priva

di quel tanto di demagogia necessaria a uno come lui, abituato al comando

militare e ai discorsi politici, stava risolvendo il conflitto a favore

del patriziato. Se ne rese conto Giunio Bruto, un uomo del popolo dotato

di coraggio e di una buona capacità oratoria. Egli rivendicò

alla plebe quanto essa aveva contribuito alla grandezza dell’Urbe, prima

aiutando i patrizi a cacciare l’ultimo re etrusco, Tarquinio il Superbo,

e poi, in un susseguirsi di cruente battaglie militari, a debellare le

città che minacciavano la crescita di Roma. Giunio Bruto parlò

col cuore, e ottenne per la plebe la rappresentanza di magistrati e tribuni

nelle sedi giudiziarie e amministrative, oltre alla remissione di tutti

i debiti contratti dal popolo nei confronti degli usurai, antica piaga

del mondo mai guarita.

Stando alle cronache, in quel fatidico 5 dicembre vinsero un po’ tutti:

i patrizi, che vedevano ritornare in città le colonne portanti dell’esercito

e dei mestieri; la plebe, che finalmente otteneva rappresentanze politiche

e giudiziarie, oltre al condono pecuniario; e i due fautori di quel successo,

da una parte Menenio Agrippa ricoperto di onori, dall’altra Giunio Bruto

che divenne il primo tribuno della plebe. Vittoria di Pirro, ché

la soluzione dei problemi, con rare ed effimere tregue venne rimandata

sine die. E ciò perché la controversia tra patrizi

e plebei era stata risolta per via legale e non morale, e le concessioni

strappate a forza erano di ordine materiale come le richieste: denaro e

cariche pubbliche. E allorché gli uomini si accordano in base a

princípi puramente materiali, ecco agire in seno ai consessi sociali

le forze mai sopite del Grande Guastatore. La materia, nonostante la sua

tetragona apparenza, presta il fianco alle sue insidie e le vicende umane

si complicano. Roma, benché sapesse trarre da quel fatidico evento

una salutare lezione ed emancipasse la plebe fino a renderla apparentemente

partecipe della cosa pubblica, e a dispetto di un apparato legislativo

che doveva servire da guida e riferimento ad altri popoli per secoli, non

riuscí a estirpare il disagio profondo che aveva portato a quella

secessione. E non ci sono riusciti i governi dei popoli nelle epoche successive,

tant’è che sedizione e secessione hanno guatato con diabolica perseveranza

il vivere umano da ogni piega della sociale convivenza, e tuttora minacciano

le nazioni e gli ordinamenti che ne regolano i sistemi politici ed economici.

Questa impossibilità a individuare la causa vera del malessere che

inquina, oggi come ieri, i rapporti tra le varie parti sociali, viene cosí

tratteggiata da Rudolf Steiner: e

imprenditori, servi e fullones, scrivani e persino architetti e

medici avevano lasciato la città rifugiandosi sull’Aventino, il

Saxum Sacrum, altra denominazione del colle dovuta alla sua contiguità

con le grotte delle Camène, dalle cui fonti salutari nasceva il

torrentello Euripus che, dopo aver attraversato la Valle Murcia, andava

a gettarsi nel Tevere. Ma era, quella breve asperità collinare,

anche il monte dei perdenti illustri. Vi erano infatti sepolti Remo e Tito

Tazio, vittime del vincente Romolo. Era la roccaforte della plebe, contrapposta

al dominio aristocratico insediato nelle sontuose dimore del Palatino.

Appio Claudio aveva esultato: la plebe si eliminava in blocco di propria

iniziativa. E a chi gli aveva fatto notare che disertando i cives

di diritto mancavano i soldati per difendere anche le sue proprietà,

egli aveva replicato che avrebbe in quattro e quattr’otto allestito un

esercito con gli immigrati, piú integri e resistenti dei cittadini

rammolliti dall’ozio e dalla pigrizia di un’esistenza saprofitica. Ma il

Senato non era stato tutto dalla sua parte e aveva inviato diverse ambascerie

per far recedere la plebe dalla sua intransigente posizione. Tutti i tentativi

si erano rivelati però dei fallimenti.

Si arrivò cosí alle none di dicembre, il cinque del mese

nel nostro calendario. Questa volta si tentò la carta del sentimento,

inviando una compagine di pacificatori moderati e amici del popolo. Tra

questi spiccava, per la sua figura nobile e disinteressata, l’ex console

Menenio Agrippa, vincitore dei Sabini, uomo onesto e alieno dai giochi

di interessi e dagli intrighi di Palazzo. Un vero Padre della Patria. Era

l’extrema ratio: se falliva lui non c’era piú nulla da tentare.

Ai concittadini raccolti intorno al tempio di Diana Aricina, Menenio

Agrippa si rivolse parlando pacatamente e con toni paterni, esortandoli

a far ritorno a Roma. Al termine del suo discorso, enunciò il celeberrimo

apologo, raccontando dello stomaco che lavora aiutato dai vari organi del

corpo, ciascuno secondo la propria funzione e importanza, dicendo che se

gli organi e le membra cessano di cooperare muore lo stomaco con tutto

il corpo. L’espediente allegorico funzionò. La plebe si commosse

e un’ovazione generale si levò dalla folla, che si disse disposta

a terminare la sedizione. L’abilità dialettica di Menenio, non priva

di quel tanto di demagogia necessaria a uno come lui, abituato al comando

militare e ai discorsi politici, stava risolvendo il conflitto a favore

del patriziato. Se ne rese conto Giunio Bruto, un uomo del popolo dotato

di coraggio e di una buona capacità oratoria. Egli rivendicò

alla plebe quanto essa aveva contribuito alla grandezza dell’Urbe, prima

aiutando i patrizi a cacciare l’ultimo re etrusco, Tarquinio il Superbo,

e poi, in un susseguirsi di cruente battaglie militari, a debellare le

città che minacciavano la crescita di Roma. Giunio Bruto parlò

col cuore, e ottenne per la plebe la rappresentanza di magistrati e tribuni

nelle sedi giudiziarie e amministrative, oltre alla remissione di tutti

i debiti contratti dal popolo nei confronti degli usurai, antica piaga

del mondo mai guarita.

Stando alle cronache, in quel fatidico 5 dicembre vinsero un po’ tutti:

i patrizi, che vedevano ritornare in città le colonne portanti dell’esercito

e dei mestieri; la plebe, che finalmente otteneva rappresentanze politiche

e giudiziarie, oltre al condono pecuniario; e i due fautori di quel successo,

da una parte Menenio Agrippa ricoperto di onori, dall’altra Giunio Bruto

che divenne il primo tribuno della plebe. Vittoria di Pirro, ché

la soluzione dei problemi, con rare ed effimere tregue venne rimandata

sine die. E ciò perché la controversia tra patrizi

e plebei era stata risolta per via legale e non morale, e le concessioni

strappate a forza erano di ordine materiale come le richieste: denaro e

cariche pubbliche. E allorché gli uomini si accordano in base a

princípi puramente materiali, ecco agire in seno ai consessi sociali

le forze mai sopite del Grande Guastatore. La materia, nonostante la sua

tetragona apparenza, presta il fianco alle sue insidie e le vicende umane

si complicano. Roma, benché sapesse trarre da quel fatidico evento

una salutare lezione ed emancipasse la plebe fino a renderla apparentemente

partecipe della cosa pubblica, e a dispetto di un apparato legislativo

che doveva servire da guida e riferimento ad altri popoli per secoli, non

riuscí a estirpare il disagio profondo che aveva portato a quella

secessione. E non ci sono riusciti i governi dei popoli nelle epoche successive,

tant’è che sedizione e secessione hanno guatato con diabolica perseveranza

il vivere umano da ogni piega della sociale convivenza, e tuttora minacciano

le nazioni e gli ordinamenti che ne regolano i sistemi politici ed economici.

Questa impossibilità a individuare la causa vera del malessere che

inquina, oggi come ieri, i rapporti tra le varie parti sociali, viene cosí

tratteggiata da Rudolf Steiner:

|

Il tragico errore, riguardo all’incomprensione delle

rivendicazioni sociali contemporanee, sta nel fatto che in molti ambienti

non si ha il minimo senso di quel che ora, dalle anime di larghe

masse umane, affiora alla superficie della vita, e che si è incapaci

di dirigere lo sguardo a quanto avviene veramente nell’intimo degli uomini.

Pieno di paura, il non-proletario tende l’orecchio alle rivendicazioni

che salgono dal proletariato, e sente proclamare che «solo

con la socializzazione dei mezzi di produzione egli potrà

conseguire un’esistenza degna di un essere umano». Ma non sa formarsi

una rappresentazione del fatto che, nel trapasso dal vecchio al nuovo tempo,

la sua classe non solo ha chiamato il proletario a lavorare con mezzi di

produzione non suoi, ma non ha nemmeno saputo aggiungere al suo lavoro

qualcosa che potesse dargli un sostegno per l’anima.

Chi, nel modo che abbiamo accennato piú sopra,

trascura, sia nella conoscenza sia nell’azione, di tener conto delle vere

realtà della vita, potrà obiettare: «Ma, infine, il

proletario non vuol altro che pervenire a una posizione sociale pari a

quella delle classi dirigenti! Che c’entra qui la questione dell’anima?»

Persino al proletario stesso verrà fatto di dire: «Dalle

altre classi io non voglio nulla per la mia anima; chiedo soltanto che

sia loro impedito di sfruttarmi piú oltre; voglio che le attuali

differenze di classe scompaiano!» Tali discorsi non toccano però

l’essenza della questione sociale; nulla rivelano del suo vero aspetto.

Infatti, nell’anima della popolazione lavoratrice, una coscienza che dalle

classi dirigenti avesse ereditato un vero contenuto spirituale proclamerebbe

le rivendicazioni sociali in tutt’altro modo da come lo fa il proletariato

moderno, che nella vita spirituale ereditata non può veder altro

che un’ideologia. Questo proletariato è convinto del carattere

ideologico della vita spirituale, ma appunto a causa di questa sua convinzione

diventa sempre piú infelice. E gli effetti di questa infelicità

della sua anima, di cui egli non è cosciente, pur soffrendone intensamente,

hanno un peso infinitamente piú importante, per la situazione sociale

del nostro tempo, di tutte le rivendicazioni, pur giustificate nel loro

genere, che riguardano il miglioramento delle condizioni materiali della

vita.(1)

|

E Massimo Scaligero, riferendosi all’atteggiamento interiore assunto

in epoca attuale dalle due categorie sociali contrapposte, quella operaia

e quella intellettuale, cosí si esprime:

|

V’è una ragione per cui l’operaio fa l’operaio,

ed è soddisfatto di esserlo, pur essendo capace di aprirsi a livelli

piú elevati di cultura: la sua coscienza è fondata nella

sfera del sentire, piuttosto che in quella del pensare: ha la sensazione

di esprimere se stesso nell’attività fisica, meglio che in quella

concettuale: perciò è portato a vivere il contenuto dell’ideologia,

piú realisticamente che l’intellettuale. L’operaio crede, perciò

è il capro espiatorio. L’operaio va incontro all’ideologia con una

disposizione morale che manca all’intellettuale: ma a tale disposizione

morale non può rispondere l’ideologia materialista: potrebbe rispondere

solo una visione sovrasensibile della realtà: della quale egli viene

privato. D’onde l’infelicità profonda dell’operaio. Il suo problema

è solo in parte problema economico: anzi si può dire che

per lui in taluni Paesi (Germania, Svezia, Norvegia, Inghilterra ecc.)

tale problema non esiste quasi del tutto. Il suo problema è morale

e psicologico: alla richiesta del suo sentimento etico – rispondente alla

sua costituzione, per cui è operaio e non intellettuale – l’ideologia

materialista toglie la speranza di una risposta.

L’ideologo …non riesce a vedere l’importanza della figura

spirituale dell’operaio: d’onde l’occulto senso di colpa dell’ideologo,

che si ritiene socialista e invece è un cripto-conservatore, per

cui tende a riparare ed eleva a entità mistica l’operaio che veramente

non ne ha bisogno. L’operaio ha semplicemente bisogno che, come lui fa

il suo dovere sul piano esecutivo fisico, cosí l’intellettuale-ideologo

faccia il proprio sul piano interiore. Ma è quello che l’attuale

ideologo non fa: riesce soltanto a corrompere l’operaio, esaltandone la

funzione, di cui invero impedisce il collegamento con la virtú metadialettica

originaria. Lo impedisce, perché non è capace di concepirlo(2).

|

- Il mondo, da quella memorabile giornata di 2500 anni fa, non ha ancora

risolto i conflitti di classe e di lavoro in maniera capillare e definitiva,

proprio per il motivo che i patti sociali e le controversie che ne derivano

sono ispirati unicamente da istanze materiali. Se gli uomini agissero secondo

princípi morali, e piú ancora spirituali, otterrebbero esiti

risolutivi, sia in termini ideali sia in termini pratici, come ci dice

lo stesso insegnamento evangelico. Soprattutto, si chiarirebbero loro le

forze che agiscono a monte degli eventi, i meccanismi karmici che stabiliscono

le sorti, i ruoli, le condizioni degli individui nel gioco vario e misterioso

dei loro rapporti e dei loro destini. I subalterni e i diseredati vedrebbero

nel loro stato uno strumento di redenzione e riscatto. Consci del fine

ultimo del loro cammino terreno esistenziale, non piú reclamerebbero

soltanto pane e lavoro bensí anche remunerazioni dell’anima, per

una integrale realizzazione del loro Io irrinunciabile. Quanto agli organi

dirigenti, non piú assimilabili per aspetti e valori diversi ad

Appio Claudio o a Menenio Agrippa, si farebbero carico della tenuta morale

di tutta la società di cui sarebbero governanti, e considererebbero

i soggetti, fornitori della forza lavoro, non tanto utili e supini strumenti

del loro potere e delle loro ricchezze quanto piuttosto un materiale umano

da indirizzare al finale progetto unitario di valorizzazione della società

di cui tutti, forti e deboli, ricchi e poveri, sprovveduti e talentati,

fanno parte a pieno titolo, divino oltre che umano. Responsabilità

quindi da assumersi in maniera proporzionata ai propri valori e ruoli,

alle proprie capacità intellettuali, fisiche ed animiche. Ciascuno

portatore della sua pietra, ruvida o levigata, opaca o lucente, solida

o fragile, preziosa o povera, che, unita a quella recata dagli altri individui

a lui sodali, servirà a innalzare il tempio dell’Uomo realizzato.

- All’apologo di Menenio Agrippa, perché fosse perfetto, mancava

il suggello della carità. Venne il Cristo a portarlo. Attraverso

di Lui, Signore del karma, l’uomo può sciogliere ogni nodo esistenziale,

volgere in bene ogni destino, mutare in vita la morte, affrancarsi da ogni

servitú fisica e morale. E, se animato da buona volontà,

ottenere la pace su questa Terra.

- Chi si avventura sull’Aventino alla ricerca di peculiarità paesaggistiche,

rarità monumentali e suggestioni mitologiche, si fermi in meditazione

dove un tempo sorgeva il tempio di Diana Aricina, e dove oggi si erge,

austera e raccolta, Santa Sabina. Potrà udire, frammiste ai vespri

cantati dai benedettini di Sant’Anselmo, alle note del piano che scandisce

i tempi nella vicina Accademia di danza, al fruscío di pini e cipressi

e allo stormire delle foglie nel Giardino degli Aranci, le voci di uomini

che in quel lontano giorno delle none di dicembre del 494 a.C., senza esserne

consapevoli, reclamavano per noi tutti dalla storia, oltre al pane e alla

libertà per il corpo, il ben piú alto nutrimento dello Spirito.

- Il tempo è ormai maturo perché il loro desiderio venga

esaudito.

(1)

R. Steiner, I punti essenziali della questione

sociale, F.lli Bocca Editori, Milano 1950, pp. 18-19

(2) M.

Scaligero, Lotta di classe e karma, Perseo, Roma 1970, pp. 96-99

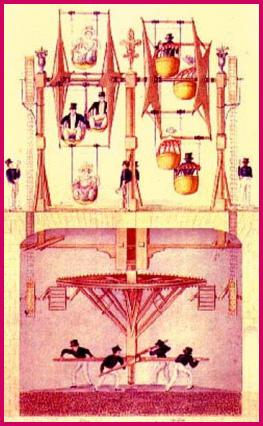

Immagini:

– Roesler Franz, «Il colle dell’Aventino

visto dal Tevere», acquerello, Roma 1876

– Nicola Sangiovanni, «La vita è una giostra»,

acquerello, 1830 – Museo di San Martino, Napoli

| |