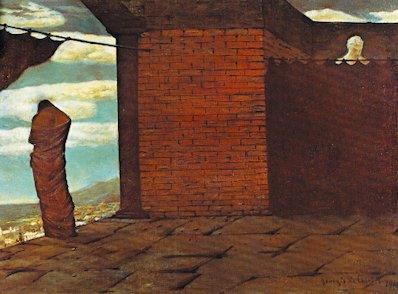

Giorgio De Chirico «L’Enigma dell’Oracolo»

Non ero del tutto convinto di continuare con questo argomento. Ripetendo frasi fatte, mi dicevo che la Verità è come la morte: dopo di lei non c’è altro da scoprire. Ma la spiegazione che mi davo (e alla quale ero il primo a non credere) è sparita di colpo quando mi è capitato di rivedere il quadro di de Chirico “L’Enigma dell’Oracolo”.

Lo conoscevo da tempo, eppure questa volta la visione mi ha costretto a prendere la penna in mano (piú che la penna sarebbe il computer ma lasciamo pure il tratto aulico) e ripartire per l’avventura.

Perché l’inseguimento della Verità è senza dubbio la più affascinante avventura di cui la coscienza umana possa accorgersi. E chi nullifica la Verità dandole il senso di ultimo termine, o capolinea esistenziale, commette l’errore tipico del materialista: scambia la vita con la morte, ovvero prende per vivente quel che è morto e viceversa, presupponendo morto quel che, nella verità, è imperituro.

Anche se raffigurata mediante uno scheletro, o altro simbolo poco accattivante, la Verità è un mistero pieno di fascino. Quando ti sfiora con la sua ala serica e fremente, l’anima si riaccende di luce nuova. Non invade, non è indiscreta, nemmeno eccitante, anzi ti compenetra di una calma e di una dignità sconosciute: sei lieto d’esser stato toccato. Capisci che soltanto ora sei libero di muoverti nella direzione che vorrai, senza dubbi e timori sulla validità della scelta: tutte le direzioni, infatti, prima o poi confluiscono e vanno verso di lei.

Tale sentimento dura, ovviamente, quanto la caduta d’un lapillo. Del resto, al pari di Libertà e Amore, anche la Verità non concede rendite di posizione. Ogni volta bisogna riconquistarla.

Ma non può che essere cosí, una distanza incolmabile tutta da colmare; dapprima, e per un lungo periodo, dobbiamo arrangiarci in diretta con il mondo delle sensazioni; la conoscenza della realtà si basa sull’esperienza del sensibile e la coscienza ne acquisisce l’impronta particolare.

Tuttavia è un punto di partenza che diventa origine di una metamorfosi, perché i dati sensibili stimolano l’attività pensante presente nell’uomo fin dall’infanzia, sia pure a livello potenziale. Deve prima incontrare il mondo, e questo, di rimando, offre un’infinità di dati e di sensazioni con cui esercitarsi. Chi studia, o ha studiato l’Antroposofia, sa cosa sia la rappresentazione secondo la gnoseologia steineriana. Può sembrare complicata, ma non è diversa da quella che ognuno sperimenta per conto suo. Per i non addetti ai lavori è, grosso modo, un conoscere la realtà nei suoi molteplici aspetti ma da un punto di vista fortemente soggettivo. Noi però siamo convinti di farlo in maniera precisa, pulita, con una certa competenza. Riteniamo la nostra versione del reale esauriente e oggettiva.

E poi c’è la Verità che va scritta in maiuscolo, o cosí almeno faccio io, perché si distingue dalle altre forme di conoscenza in quanto mette termine a tutte le nostre irrisolte problematiche e in essa trovano finalmente pace i dissidi sorti lungo il percorso compiuto per giungere al suo cospetto.

Mi pare opportuno sottolineare che nell’accedere al vero, questo non si presenterà mai nella sua interezza, ma, a differenza di altri casi, ogni parte del vero, afferrata dalla coscienza, può venirne colmata all’infinito. Se non succede, è un limite di quest’ultima.

Conoscenza sensibile prima, quindi rappresentativa ed infine epistemologica, provo a denominarle cosí. Riconosco la poca ortodossia della definizione, ma per l’impostazione del lavoro in corso considero plausibile la terminologia impiegata.

Analizzo questi tre passi che mi sembrano eclatanti, dal momento che formano l’impalcatura dell’intero sapere scientifico e filosofico (volutamente non interpongo una “o” tra scienza e filosofia, poiché in antico le due procedevano appaiate o addirittura interfuse; era l’indagare dell’uomo che cercava lumi su se stesso e sul mondo. Oggi pare non sia cosí, ma la frattura odierna in favore della scienza non durerà per molto: essa tornerà a ricongiungersi con la ricerca caratteristica del puro pensare, concedendo a chiunque la possibilità di comprendere le ragioni che stavano nascoste dietro le quinte della temporanea separazione).  Tra essi vi sono delle zone di separazione ben accentuate; un po’ come il sipario che divide un’opera e calando negli intervalli sospende l’azione scenica.

Tra essi vi sono delle zone di separazione ben accentuate; un po’ come il sipario che divide un’opera e calando negli intervalli sospende l’azione scenica.

Questo sipario, questo telone, e, se vogliamo aggiungere, il senso del vuoto, l’impeto del vento, il Mito che, aleggiante di sbieco, mormora risposte sibilline, forse preoccupanti; il piano elevato dominante l’idillico di un mondo ancora solare, la gravità dei pietroni che potrebbero appartenere sia alla cella di un monaco tibetano sia alle segrete di una fortezza medievale, sono gli elementi dei quali de Chirico si avvale per organizzare il suo evento.

L’arte ci riporta alla rappresentazione, non perché ‒ quanto ad estro e genio intuitivo ‒ essa esaurisca il manifesto, ma per il fatto che nell’accostarla, noi semplici osservatori, dobbiamo prima rappresentarcela vivendola nelle nostre emozioni, le forme e i colori appartenendo esclusivamente alla nascita dell’artista che crea.

Ananke, la Dea del Destino

In questa circostanza, si è costretti ad interpretare. Ed è qui che nascono i guai. Conoscere l’atto creativo non è cercare di condividerlo attribuendogli significati impropri se non casuali. È un percorso da compiere mediante cammino di coscienza, la quale, pur sprovvista di supporti fisici, deve imparare a muoversi e andare.

L’Enigma dell’Oracolo è osservabile, appunto, come un enigma. Disegno, tecnica e colori a parte, potrebbe stare nella pagina di una rivista di rebus, dove alcuni, per un attimo, ritrovano la coordinazione interiore necessaria alla soluzione.

Chi non s’accontenta gode almeno del diritto di chiedersi: “Che avrà voluto dirci de Chirico?”, ossia, qual è il messaggio dell’autore? E qui ci si potrebbe sbizzarrire a piú non posso, rovistando tra Ellade ed Ellesponto, chiamando in causa Ulisse e Calypso, o la tragedia che, colpendo una volta Elettra, un’altra Medea e un’altra ancora Giocasta, ha trasferito il vento di Ananke nel moderno fatalismo possibilistico, grazie ad una lunga serie di pensatori che hanno con cura conservato l’elemento luttifero della fattispecie, separandolo dalla luce preziosa della catarsi, ossia dall’unico antidoto atto a dissolvere ex tempore il fardello esistenziale subíto e non compreso.

Questa sarebbe, a occhio e croce, una rappresentazione del quadro. Quindi un approfondimento (coraggio, chiamiamolo cosí!) con il quale l’osservatore critico ed esperto si fa in quattro per risvegliare gli interessi sopiti dei presenti, i quali, come accade nelle case d’asta, devono fidarsi di un imbonitore, mostrando cosí che la forza dell’Ananke conserva ancora il suo prestigio.

La rappresentazione è un (delicato) momento del farsi conoscitivo, nel quale percezione e pensiero si contendono la partita della realtà presente. Piú sono precisi e pertinenti i ricami ed intrecci, piú il risultato potrà essere apprezzato dall’autore e da altri.

Poiché tuttavia l’uomo è caratterizzato da una certa incontentabilità, come sostiene Goethe, se non trova presto un qualche cosa di gradevole per placarla, finisce per diventare prima irrequieto e poi turbolento. Se ne sono accorti anche quelli che non conoscono i pensieri goethiani.

Il fatto è che con le rappresentazioni non si va lontano; mentre le percezioni sono inesauribili in senso qualitativo, le rappresentazioni sono innumerevoli in senso quantitativo, e questo ha, come dire, frastornato un po’ la nostra attuale capacità di conoscenza, che messa di fronte all’abbuffata numerica ha optato per questa, trascurando e sottovalutando la valenza delle singolarità.

Maurits Cornelis Escher «Galleria di stampe»

Il buon senso schietto del “meglio un uovo oggi che una gallina domani”, si è ritirato lasciando il campo all’impazienza degli insofferenti: “sporchi, maledetti e subito” (alle Entità Antiumane non parve vero di sentircelo dire; e infatti ci accontentarono prontamente).

Quella che invece chiamo “conoscenza epistemologica” si spalanca, iniziando dal quadro stesso, in un altro quadro che, similmente al finestrone della famosa “Galleria di stampe” di Escher, s’ingigantisce a sua volta fino a fagocitare il dipinto dal quale eravamo partiti.

Ciò accade quando, a volte sudando sette camicie, altre standosene seduti davanti al monitor, veniamo a sapere perché e percome de Chirico, o altro Autore, compose quel quadro nel lontano 1910, quale fu il percorso di esperienze che lo condusse al punto, e come dal quel momento in poi egli dette una svolta alla comunicatività pittorica del tipo ermetico.

Una ricerca in tale senso aiuta a dilatare la nostra coscienza cogliendo una correlazione eccezionale: vedere in quale modo, nel neoclassicismo solare e mediterraneo dell’Oracolo, composto, quasi pacato, confluisca la tragica virulenza dei tormenti di un Enigma, ormai consolidatosi nelle anime del tempo; e come tale fatto, risuonando profetico, offra all’indagante previsioni sulle quali ci sarebbe da meditare a fondo, allora come oggi.

Agli inizi del secolo scorso, de Chirico esegue quindi un ritratto: riproduce ermeticamente attraverso simboli e mito il volto della coscienza, o della poca coscienza, dell’uomo dell’epoca, dove splendore e tristezza cercano di nascondersi dietro il pesante paravento di una enigmaticità tanto irrisolvibile quanto drammatica.

Può un simile allargamento di vedute considerarsi una verità? Sono soltanto in grado di dire che nel suo insieme, tale ragionamento trascende i limiti della rappresentazione; spazia, obiettivo, senza riferimento al sé da cui è sorto. Ergo, se non è verità, poco ci manca. Il dato è il re della percezione, ovvero della percettibilità; la rappresentazione è un composto di elementi oggettivi e soggettivi, che comunque non superano il campo o settore da cui sorgono, e contengono sempre una dose, anche massiccia, di autoreferenzialità.

La verità, nello sprigionarsi, coinvolge in una il fenomeno osservato, le intuizioni svolte su di esso e l’osservatore medesimo; fatto completamente nuovo. In piú apre la finestra su un panorama perfettamente attinente al processo sperimentativo, e capace d’integrarlo senza soluzione di continuità.

Sia la conoscenza percettiva sia quella rappresentativa, entrambe assorbite nella nostra interiorità e sistemate negli archivi dell’anima, restano sempre parte – masticata e digerita ‒ del nostro sé.

Il che non accade con la Verità. Tant’è che dopo la sua comparsa in una delle forme che il pensare ha voluto darle per meglio presentarla alla nostra coscienza, torniamo presto allo status quo e ci chiediamo, perplessi o sgomenti, se ciò che abbiamo intravisto sia un sogno o qualcosa del genere.

Nel tempo, percezioni e rappresentazioni, devono, per il continuo sovrapporsi di nuove esperienze, correggersi con altre che vanno a sostituirle, annullando l’effetto delle prime.

La Verità no, anzi, pur ampliando fino a rettificare empirismi o teoremi incompleti, distorti, e ingarbugliati (pertanto sbagliati) non li cancella, ma conserva nella storia del pensare il momento in cui furono idealmente creati, conferendo ad essi il valore d’essere (stati) parti di un percorso unico, proteso alla sempre miglior chiarezza e intelligibilità.

Dubito che visitando un museo della guerra qualcuno possa sorridere, confrontando le armi e i costumi di antichi guerrieri con l’equipaggiamento dei moderni superfighter. Ma spero che un giorno, superando faziosità e revanscismi, quei musei suggeriscano ai visitatori, tra le altre cose, anche la straziante incognita di epoche in cui i loro antenati subirono la necessità della violenza. Ciò avverrà se il livello d’acquisizione conoscitiva sarà del tipo epistemologico, ovvero, se avrà la forza di lasciare dietro a sé lance, spade, bombe e bazooka. Semplici cimeli a memento.

Dubito che visitando un museo della guerra qualcuno possa sorridere, confrontando le armi e i costumi di antichi guerrieri con l’equipaggiamento dei moderni superfighter. Ma spero che un giorno, superando faziosità e revanscismi, quei musei suggeriscano ai visitatori, tra le altre cose, anche la straziante incognita di epoche in cui i loro antenati subirono la necessità della violenza. Ciò avverrà se il livello d’acquisizione conoscitiva sarà del tipo epistemologico, ovvero, se avrà la forza di lasciare dietro a sé lance, spade, bombe e bazooka. Semplici cimeli a memento.

Avevo un caro amico, con il quale di tanto in tanto litigavo per dei busillis di natura filosofica. Erano pure esercitazioni dialettiche, ma ogni tanto ne veniva fuori qualcosa di buono. Non occorre neanche dirlo, “realtà e verità” era l’argomento che piú ci impegnava.

Io sostenevo che sia una rappresentazione teatrale che un film fossero, nel loro genere, altrettanto veri quanto lo eravamo noi due in quel momento, a tarda sera, a passeggio sul lungomare, discutendo animatamente sull’essenza di cose che, per la maggior parte del mondo, erano autentiche fesserie. Al che lui s’impennava come un cavallo: «Ma come fai a sostenere un assurdo di questo genere! Noi siamo veri; gli altri, attori, scenari, trame ecc. sono finti, creati appositamente per formare quella determinata rappresentazione. Sono prigionieri della trama in cui operano. Vuoi paragonarli a noi?».

Toccava a me ricordare Platone, Repubblica, VII Libro: «“Strana immagine è questa tua e strani sono quei prigionieri. (Eppure) somigliano a noi”. Perché vedi, caro amico, se gli interpreti delle rappresentazioni hanno il diritto di apparire, ai nostri occhi, prigionieri della finzione, per il fatto che teniamo come riferimento noi stessi, sulla cui verità non abbiamo dubbi, non altrettanto possiamo dire dal canto nostro, data l’impossibilità, svelata e manifesta, di appurare allo stesso modo e con la medesima chiarezza, di non apparire finti allo sguardo di una coscienza superiore nella quale alberghi lo stesso sentimento di sé, che attualmente vive in noi».

«Ah sí? ‒ replicava l’altro ‒ e scusa tanto, che sarebbe questa coscienza?».

«Beh ‒ rispondevo io – se tu ti professi cristiano battezzato non dovresti andar troppo lontano per supporne almeno una capace di cotanta veduta».

Avanti cosí, si rientrava ad ore piccole, sfidando le ire delle rispettive Santippe, ma convinti d’aver fatto qualche passo nella direzione giusta.

Di seguito, ebbi modo d’inoltrarmi in un sentiero ancora piú impervio. In ballo qui c’era la rappresentazione (intesa come vera e propria teatralità) e la possibilità di purificazione (catarsi) che solitamente si attribuisce al genere drammaturgico.

Di seguito, ebbi modo d’inoltrarmi in un sentiero ancora piú impervio. In ballo qui c’era la rappresentazione (intesa come vera e propria teatralità) e la possibilità di purificazione (catarsi) che solitamente si attribuisce al genere drammaturgico.

Non potevo fare a meno di ricamare un ragionamento, dicendomi che la tragedia, ben presentata e colta nella sua essenza, può dar luogo alla catarsi. Se quindi seguissi i pensieri del mio vecchio amico, dovrei dire che una interpretazione del reale, attuata per mezzo di attori e mestieranti di palcoscenico, darebbe luogo ad un sentimento di commozione e partecipazione che può portare lo spettatore fino alla purificazione. Ossia, dal finto nasce il vero?

Come mai questo non accade allo stesso spettatore, quando da uomo qualsiasi affronta le ore della giornata normale? Dico quell’arco di tempo di cui tanto si parla, che, nel caso, non è recitato, né simulato, ma tuttavia, che io sappia, non provoca la minima catarsi. Anzi, spesso si parla della vita come di noia esistenziale o di una serie di adempimenti e seccature lunga a non finire. Sarebbe mai possibile che da una parte la finzione del vero evochi nell’anima un valore che a volte diventa addirittura commutativo, e per contro, il vissuto in prima persona, l’esperienza trascorsa attimo dopo attimo, non offra in modo naturale e spontaneo un tonico almeno pari ricostituente?

Dovrei concludere che la finzione di una realtà, ben rappresentata, abbia maggior potere di quella Verità che ogni giorno m’impegno a far vivere nel mondo?

Come si vede questa considerazione pesa sullo stomaco molto piú che non la catarsi, la quale di per sé è già cosa amara; ma se l’intasamento da smaltire è cocciuto, allora l’amaro non basta piú, ci vuole una lavanda gastrica.

Ma poi, come sempre, grazie al tempo che senza interruzione si sforza di macinare maturato su maturato, di modo che anche l’asin bigio del Carducci cominci a valutare il cardo rosso-turchino, sotto un punto di vista non strettamente edule, capii l’inghippo. L’anima dello spettatore, durante lo svolgersi della tragedia, parte da un fondo di quieta immobilità. Pagato il biglietto, uno si siede e attende l’inizio, si predispone a gustare emozioni, che magari conosce già, e lo fa di buon grado, in quanto sente d’esser stato lui a decidere di compiere quella esperienza.

Nelle vicissitudini, questa situazione cosí particolare non si verifica mai; a meno che uno non svolga particolari esercizi spirituali e meditativi. La girandola degli eventi, piccoli, medi, grandi, di ogni calibro e colore, vortica inevitabile nella sua interiorità, distraendo d’attimo in attimo parte della sua attenzione dal fatto in corso, per affrontare quello che sopraggiunge, che rappresenta una situazione diversa, a volte completamente opposta alle precedenti e richiede venir affrontato con altra disposizione interiore.

Se mi viene sottratto il tempo, fosse anche un breve istante, di cui però avrei avuto bisogno per coordinare al meglio il mio pensare-sentire-volere di fronte al carosello mutevole delle situazioni incombenti, io sono in balía del flutto degli eventi e non riesco piú a governare la mia navicella.

Certo che sono sempre “io”, ma è un io che ora si sente in grado di decidere e di voler fare, ora di patire per il non poterlo fare. In quei momenti, l’io che subisce non ha nulla, proprio nulla a che fare con quell’altro Io che, postosi deciso di fronte allo svolgersi di un dramma umano, può osservare le linee di forza intrecciarsi agli eventi del destino e comprendere, in vasta visione, che, pur raccontando le sventure di Tizio e di Caio, si sta pur sempre parlando di lui e per lui, con una voce che egli sente provenirgli dall’eternità dell’anima.

Questa – penso ‒ sia la verità tra chi riesce vedere se stesso implicato nelle trame dell’esistenza e chi, non sapendo neppure come osservarle, se ne irretisce e si dibatte fino all’esaurimento delle forze. Solo al primo dei casi è ascrivibile la catarsi.

Il motivo per il quale il fenomeno si evidenzia con facilità nella finzione artistica (e intendo l’arte nelle sue varie forme) non è che in essa si dia un grado inferiore di verismo rispetto al vivere quotidiano, anzi, sarebbe follia sostenerlo. Tutto dipende invece dal grado di turbabilità dell’anima, dalla sua tendenza a sentirsi “viva” solo provando emozioni dirette. Quest’anima tenderà ad acquietarsi pacificamente quando sarà certa che da mera spettatrice nulla di forte o di malevolo potrà accaderle, e riuscirà a valutare i fatti e gli eventi dello spettacolo incontrandoli con la sua parte piú elevata, nobile e matura: l’anima cosciente.

Cosa, per contro, impossibile da farsi nel caso in cui l’anima soffra il coinvolgimento totale, inteso anche corporeo, nell’accadere di atti angosciosi partecipati in prima persona, e si trovi quindi costretta a svincolarsene con le poche forze che le derivano dalle sue zone meno preparate, piú infantili o addirittura esposte a morbosità ancestrali (sono state proprio loro a legarla al rendez-vous con quei determinati eventi; saperlo, almeno a livello nozionistico, sarebbe il passo giusto per un eventuale superamento).

Angelo Lombroni «Quid Veritas?»

“QUID VERITAS?”: inseguendo la Verità è impossibile non arrivare al famoso quesito di Ponzio Pilato. È una domanda clou di cui ci si ricorda facilmente, perché richiamabile in molte circostanze; molto meno ricordata è invece la relativa risposta. Non c’è, manca; quindi, secondo la nostra impostazione logica, non c’è nulla da ricordare.

Ci sarebbe, sí, il silenzio del Cristo; ma come si fa a ricordare un silenzio? Siamo fatti in modo da serbare in pectore solo ciò che produce un suono, un rumore, anche minimo; il silenzio è sotto il minimo, non è quantificabile, non è di questo mondo.

Le nostre orecchie sono fatte per ascoltare questo mondo.

Ma anche l’anima ha le sue orecchie, e rare volte, posta in un’attitudine particolare, riesce a percepire quel che l’orecchio non può: il suono del silenzio.

Il silenzio non è silenzioso: è l’Altro Suono. Come Altro Suono dà tutte le soluzioni mancanti ai nostri protratti, contorti interrogativi, tumultuosamente espressi a parole, parole e sempre parole, fiumi, oceani di parole, dai quali emergono tristi relitti di risposte incompiute, inconsistenti, pompose, piene di intenzioni all’origine e naufragate poi nell’oblio del tempo.

Il Silenzio è il suono della Verità.

Quando l’anima imparerà a sentirlo, accogliendolo nel modo di cui in quel momento diverrà capace, il Suono del Silenzio giungerà a lei e comincerà la lunga opera di trasformazione che la condurrà all’essenza di sé. Alla comune origine: alla Verità.

Angelo Lombroni