Saturno era il dio dell’età aurea, quando la terra offriva il cibo all’uomo senza che questi la coltivasse col sudore della fronte. «Quanto si stava bene quando regnava Saturno!» poetava ispirato Tibullo. Associato alla semina (satus, da cui la radice del nome), Saturno aveva insegnato agli uomini l’agricoltura, per questo veniva raffigurato con una falce in mano. L’Italia, oltre che con l’appellativo di Enotria, patria del vino, veniva denominata Saturnia Tellus, la Terra di Saturno, proprio per la fertilità del suolo e per il clima favorevole, propizi alla crescita degli alimenti vegetali. Il 17 dicembre (die decimo quarto ante Kalendas Januarias) veniva officiato un rito solenne nel tempio del dio, alle falde del Campidoglio. In questo edificio era collocato anche l’erario che custodiva la cassa dello Stato. E ciò perché al tempo dorato di Saturno non avvenivano furti, per il semplice fatto che non esisteva la proprietà privata. «Il denaro comune del popolo veniva collocato presso colui sotto il quale ogni cosa era comune a tutti», scriveva Macrobio (390-430) filosofo e scrittore neoplatonico, cristiano, astronomo, illuminato sostenitore della teoria geocentrica.

Banchetto nell’antica Roma

Nel corso della liturgia sacrificale in onore di Saturno, venivano sciolti i lacci di lana (compedes) che legavano i piedi del simulacro del dio. Da quel momento i Saturnalia avevano inizio, due settimane di libertà e licenza nel segno “semel in anno licet insanire”. Nel tempio veniva imbandito e consumato dai convitati il banchetto sacro, che autorizzava i banchetti profani che da quel momento si sarebbero tenuti in ogni angolo della città, nelle abitazioni private, nei fumosi termopòli, nelle chiassose cauponae, le osterie, e se il tempo era sereno anche all’esterno, nelle vie e piazze, con fiaccolate e luminarie. Scopo delle tavolate non era solo l’assunzione di cibo, nel senso di assimilare la vita, ma per fraternizzare, in una promiscuità sociale impensabile in altri periodi dell’anno. Uomini e donne, ricchi e poveri, nobili e plebei, vecchi e giovani a condividere il piacere del cibo e della compagnia non condizionata dal censo, dal sesso e dall’età. Il cibo, nutrimento dell’uomo, era elargito dalla Madre Terra e quindi stabiliva un rapporto verticale umano-divino. Il convito, religioso o laico che fosse, diventava rito sacro, perpetuando l’essenza di un sacrificio cosmogonico.

Era l’agape, la pulsione amorevole, uso che i Romani avevano preso dai Greci, come era del resto avvenuto per altre istituzioni culturali, giuridiche e religiose, sempre correggendole, specie la filosofia e la morale, con stoica temperanza. Vigevano, al tempo della protostoria delle civiltà mediterranee, condizioni di operante sincretismo, per cui, in periodi diversi, le varie civiltà mutuavano l’una dall’altra elementi religiosi e misterici, integrando le proprie asserite verità e credenze con quelle inedite, che altri popoli avevano acquisito per diverse vie di conoscenza. Cosí, ad esempio, il dio siriano Hadad veniva adorato ad Eliopoli e il culto della Grande Madre Cibele venne assunto nel pantheon romano nell’anno 204 a.C. Allo stesso modo, Aureliano importò da Edessa il culto solare per istituire a Roma quello del Sol Invictus. E il traco-egizio Sabazio, dio della resurrezione e degli inferi, veniva assimilato a Giove e in parte a Jahvè (Jahvè Sabaoth). Le guerre di religione, le crociate per il possesso di idoli e reliquie materiche sono venute assai dopo nella storia del Mediterraneo prima e nelle regioni limitrofe in seguito.

Il sistema dell’“abductio”, un vero e proprio asporto di oggetti e reperti sacri dai luoghi assoggettati alla lex romana in seguito alla conquista militare, piú che una predazione materica voleva trasferire il valore carismatico di cui un simulacro o una reliquia erano ritenuti portatori dal vinto al vincitore. E mai un popolo fu piú scaramantico e superstizioso di quello romano, sebbene lo ‘strappo’ venisse accompagnato dalla suadente promessa alle divinità depredate di una piú fastosa devozione a Roma.

Tra gli oggetti possessori di una grande valenza apotropaica e magica figuravano gli obelischi egizi. Si stabilí quindi, per una motivazione piú ideale che venale, il traffico di queste guglie di granito dall’Egitto a Roma, dove servivano ad ornare edifici e monumenti stornandone il malum carmen. Anche se poi non riuscirono a tenere lontana da Roma l’inevitabile decadenza, e con l’Urbe regina anche gli obelischi caddero e furono ricoperti dalla polvere dei secoli e dalla vile smemoratezza degli uomini.

Non tutti. Alcuni, ricordando quanto Roma fosse stata grande, operavano perché grande ritornasse. Che Donald Trump sia una reincarnazione di papa Sisto V? Se non nell’aspetto fisico, l’illazione si giustificherebbe nei fatti. Il neo presidente USA, proponendosi di rifare grande l’America, mostra la stessa determinazione del pontefice nel voler riportare, de facto e non in verbis, ossia con squadra, compasso, cazzuola e filo a piombo, Roma, caposaldo della cristianità, ai fasti monumentali, edilizi e logistici dell’Urbe imperiale pagana.

Obelisco vaticano

Il pallino di Sisto, passato appunto alla storia come “il papa muratore”, erano gli obelischi egizi. A parte quello rimasto in piedi a far da palo alla prima chiesa vaticana, tutti gli altri giacevano riversi, smembrati, sepolti o appena emergenti dal terreno. Dissotterrati, ricomposti, ripuliti, non piú votati ai misteri tellurici, avrebbero cantato inni di gloria solare nel nome del Cristo.

Ma sollevare blocchi di granito tutti d’un pezzo o in rocchi assemblati, pesanti decine di tonnellate, e piantarli al suolo in modo che non s’inclinassero, erano operazioni non proprio facili. L’obelisco, prelevato dal santuario di Eliopoli e utilizzato da Caligola come decoro della spina nel Circo di Nerone, in zona vaticana, è l’unico degli obelischi egizi della Roma antica a non essere mai caduto.

Era chiamato “il muto” perché privo di geroglifici. Fu destinato da Sisto V a ornare la piazza antistante all’erigenda Basilica di San Pietro.

Non presentò gli stessi problemi logistici e tecnici e non richiese uguale dispendio di denaro papale l’obelisco di piazza San Giovanni in Laterano, denominato per questo “lateranense”.

Obelisco lateranense

È il piú alto (32,18 m.) e pesante tra quelli portati a Roma in vari periodi, da diversi luoghi e templi egizi. Faceva parte del santuario di Ammone a Karnak.Venne estratto, scolpito e posto in loco durante i regni di Tutmosi III e Tutmosi IV, della XVIII dinastia. Trasportato a Roma con un’apposita nave per volere di Costanzo II nell’anno 357, lo si utilizzò all’inizio per ornare la spina del Circo Massimo. Ritrovato nel 1587, fu destinato a fare da termine stradale per Via Merulana, in continuità prospettica con Santa Maria Maggiore e la Loggia delle Benedizioni, la piazza porticata sul retro della basilica giovannea.

Il pomeriggio inoltrato di un giorno di primavera, fine anni Ottanta, inizio anni Novanta, al giro di boa tra i due animatissimi decenni, l’obelisco di San Giovanni, funzionando da gnomone, complice il sole calante, segnava una lancia d’ombra sulla parete posteriore della basilica.

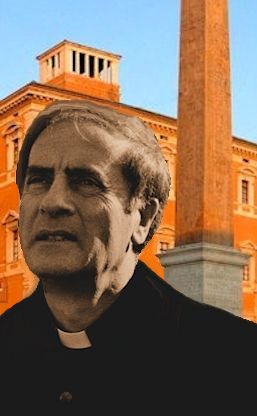

don Luigi Di Liegro

Venendo dalla Loggia delle Benedizioni, la figura esigua di un prete si avventurò sulla passerella tutelare delle strisce pedonali nel tentativo di fendere lo tsunami del traffico, in quell’ora impietoso, e raggiungere, questo si arguiva, il lato opposto del piazzale Laterano per imboccare via Merulana, diretto a qualche incombenza in una delle chiese del quartiere, o in uno degli istituti religiosi, numerosi nella zona. Che fosse un prete lo si capiva dalla tonaca che indossava: nera, lunga, vissuta, un’originalità per i tempi, in cui se non in clergyman, i sacerdoti cattolici optavano per abiti talari di un grigio scialbo, che li confondesse al gregge anonimo. Il prete in tonaca tridentina si arrestò all’angolo della piazza e si confuse ai passeggeri in attesa di uno dei tanti autobus che lí avevano la fermata. Né alto né basso, né giovane né vecchio, i capelli radi con sfumature biondicce, il prete teneva una cartella sottobraccio, e lo si sarebbe detto un topo d’archivio, uno di quei passacarte dell’amministrazione vaticana che proprio nel complesso della basilica laterana avevano gli uffici. Eppure, quel prete anonimo, in tonaca controriforma, doveva possedere un carisma particolare, se veniva fatto segno di una familiare deferenza da parte del lavavetri, che interruppe il suo lavoro e lo salutò sorridendo. Cosí il mendicante appostato al semaforo, e quando lui si confuse alla torma dei passeggeri in attesa di autobus che tardavano una donna anziana fece per baciargli la mano, la ritrasse e la pose con delicatezza impacciata sulla testa di lei, e le disse qualcosa. Poi, facendosi largo, salí sull’autobus che doveva prendere. Un cameriere del rinomato ristorante all’angolo uscí sulla porta del locale e alzò il braccio in direzione del prete per salutarlo. Il destinatario rispose al gesto con un cenno della testa. Poi, con la mano libera, stringendo la cartella sotto il braccio, si issò sul bus afferrando la maniglia di sostegno. Era una faccia nota, pensai, dovevo averla vista da qualche parte. Ma l’aspetto quasi dimesso della persona che si era appena allontanata sul bus non giustificava alcuna congettura di un personaggio importante.

Ci pensò il cameriere, in vena di chiacchierare. «Lo sa chi è quello?» chiese, bonario.

Scossi il capo.

«Ma è don Luigi Di Liegro, quello delle mense della Caritas!».

Celiai: «Un concorrente, quindi».

Il cameriere alzò le spalle. «Non c’è concorrenza» replicò, e aggiunse: « I suoi clienti non potrebbero mangiare da noi, e i nostri non entrerebbero mai in una delle mense di don Luigi. Io però ci sono stato, un paio di volte, a servire i poveri. Mi ha fatto sentire bene». Poi, soddisfatto, salutò e rientrò nel locale.

Chi si ricorda piú di don Di Liegro? Sconfitti gli Equi, i Volsci e i Latini della fame e dell’abbandono sociale, l’umile Cincinnato in tonaca tridentina ritornò al suo orticello a coltivare la rara pianta della sollecitudine caritatevole, una specie vegetale che trova la propria vera linfa non tanto nella solennità e ricchezza dei templi, dei riti e dei paramenti, quanto nella sottile e occulta vena del dettato evangelico da perseguire con il coraggio e la dedizione del cavaliere errante, fedele a un solo codice: portare l’umanità dalla dispersione egoica alla comunione dell’agape fraterna. Una vena segreta, non esclusiva di una civiltà o di una religione. Poiché, come dicono gli inglesi, non è la canzone ma il cantante a rendere bello il motivo. Sono cioè gli uomini a rendere degno il modus vivendi che connota la loro società, che da civiltà può sempre degenerare in barbarie.

Emerge in ogni caso un dato certo e inamovibile intorno al quale ruota tutto il dipanarsi della vicenda storica ed esistenziale della civiltà umana: il rapporto dell’Io con la materia. Croce e delizia del divenire, pomo edenico della discordia, pietra d’inciampo sulla via della spiritualizzazione umana secondo le antiche teologie e religioni che avevano in sospetto la materia, e di questa tutte le derivazioni demoniche, oppure, di converso, la eleggevano a strumento di positive realizzazioni negli ambiti piú disparati, da quelli sociali a quelli scientifici ed economici. Nello sconfinato e tumultuante mare dei dogmi, degli inflessibili decaloghi, l’uomo navigava con il terrore che l’impatto del suo fragile veliero con l’isola della materia lo destinasse al certo naufragio.

A parte i misteri legati a specifiche realtà sempre meno affidabili nel tempo, divinità inflessibili gestivano la condotta umana, secondo princípi non sempre esenti da fini e interessi, questi sí materici. Poi venne la scossa libertaria, razionale e anarchica della religione e della filosofia che i Greci passarono ai Romani. In questo filone di libertà di agire e pensare, che poneva l’Uomo e il suo Io al centro della storia, s’inserí il messaggio del Cristo che promise agli uomini: «Voi sarete Dei, e farete cose piú grandi di me».

«I pani e i pesci» mosaico di S. Apollinare Nuovo, Ravenna

E rivelò anche come l’uomo avrebbe dovuto, nel futuro, fare un tempio del proprio corpo. Un corpo fatto di carne e di sangue, pulsante di fervori e passioni, di ansie e dolcezze. Un corpo da nutrire nel modo giusto, perché l’anima e lo Spirito vi trovassero quel nitore e quell’armonia degne del Verbo. Tutta la vicenda evangelica mostra la continua sollecitudine del Cristo per i bisogni corporali delle folle che lo seguivano: «Maestro, non hanno preso cibo da tanto tempo», ed ecco pani e pesci in abbondanza. E la rete colma di pescato, l’acqua della Samaritana come promessa di una dissetante acqua eterna, e per la fanciulla, figlia di Giairo, richiamata dalla morte con la frase: «Telita kumi!», l’esortazione ai familiari: «Datele da mangiare!».

Cibo che alimenta un etere di vita. Questa fraterna sollecitudine per le esigenze della carne e della fisicità degli uomini “mangiatori di pane” hanno connotato tutto il Cristianesimo, dal Vangelo il poi. Chi lo ha capito, si è unito alla schiera dei “folli di Dio”, per servire la sola religione che conti, fuori della politica, della finanza, del dare e dell’avere, del mio e del tuo. Come Benedetto, Francesco, don Bosco, don Guanella, il Cottolengo, Leopoldo Mandić, Madre Teresa e don Di Liegro. Tutti loro hanno dedicato a questo la loro vita. Poi ci sono gli anonimi, quelli che servono alle mense dei poveri. Poiché è lí che siede Colui che spezza il pane e lo divide con l’uomo solo, stanco e affamato.

A feste terminate, un grido disperato echeggia in molte case italiane alla lettura della cifra segnata dalla bilancia digitale, da cui risulta che pranzi, cene e veglioni, pandori nutellati, torroni lombardi e ‘nduie calabresi, hanno scardinato, in vecchi e giovani, maschi e femmine, adulti e bambini, i parametri ponderali, scatenando l’anarchia montante del colesterolo. E subito di rincalzo, l’imbarattabile percorso dietetico: «A partire da oggi ‒ questo il fermo e convinto proposito dei piú ‒ addio stravizi alimentari». Si passa allora all’adozione di menu da trappisti, meglio ancora il ritorno all’astinenza da certi cibi malandrini, se non finanche al vecchio digiuno praticato in diversi periodi dell’anno, con le dovute attenzioni e cautele, magari sotto controllo medico. Non si sa mai: gli eccessi possono causare danni alla salute sia che si esageri col cibo sia che se ne privi il corpo in maniera esasperata. E benché nel corso degli anni il montante relativismo e l’imperante materialismo globali abbiano svilito i digiuni religiosi ‒ tra i piú noti la cattolica Quaresima e l’islamico Ramadan ‒ imposti in passato, nel presente solo consigliati, l’integrale astinenza dal cibo assume le valenze di un atto devozionale.

Ma, fatta salva la misura ‒ in medio stat virtus ‒ e il rispetto del vivente, il cibo può dare alla mensa il significato e il valore dell’agape conviviale, che per secoli è stata il collante dell’unione familiare, la tavolata in cui ci si guarda negli occhi, si discute magari, ma ci si scambiano pulsioni, si stemperano rancori repressi, si dicono verità pacificanti. Si è “famiglia”. E se, com’era costume fino a un recente passato, s’invoca il Cielo prima del pasto, Dio scende a benedire il cibo e a farne il nutrimento non solo per il fisico ma anche per l’anima e per lo Spirito. Perché non di solo pane vive l’uomo.

Ovidio Tufelli