Un sogno aveva guidato Paolo verso Filippi, una delle tappe del suo secondo viaggio missionario (50-51 d.C.). Vi arrivò con l’ansia e la speranza nel cuore, dopo essere sbarcato a Neapolis, per rispondere all’invito del misterioso Macedone, che gli era apparso in sogno durante la notte, a Triade: «Venendo nella Macedonia, aiutaci!» (Atti, 16, 9).

Era la prima città dell’Europa a ricevere l’annuncio del Vangelo. Dopo sarebbe arrivata la Grecia e infine Roma. Filippi fu dunque la prima città europea ad essere evangelizzata dal divino Apostolo e la comunità cristiana di Filippi doveva constare in massima parte di cristiani provenienti dal paganesimo (Atti 16, 12-40; Fil. 2, 15-16; 3, 3-4; 4, 8-9).

Sarebbe interessante soffermarsi sul soggiorno di Paolo a Filippi in relazione alle varie personalità della comunità (come ad esempio Lidia, la donna dotata di facoltà sibilline e pitiche) ma non è qui possibile.

Quella ai Filippesi, non a caso, è la lettera piú calda e commovente uscita dalla penna di Paolo. Diffonde una serenità e una gioia spirituale, a secoli di distanza da quando fu scritta. Espressioni quali: «Fratelli miei carissimi e desideratissimi, mio gaudio e corona…» (4, 1); «Mi è testimone Iddio di come ardentemente vi desideri nelle viscere del Cristo Gesú» (1, 8), coinvolgono nella sua sfera animico-spirituale anche il lettore di oggi, a dimostrazione concreta dell’ispirazione sovrannaturale caratterizzante il pensiero paolino e la sua stessa azione.

Data la particolare comunanza spirituale che lo univa ai Filippesi, da loro soltanto l’Apostolo aveva accettato per ben tre volte soccorsi in denaro. E l’occasione stessa di questa lettera era ancora dovuta a un ulteriore invio di aiuti, non appena i Filippesi erano venuti a sapere della prigionia del Maestro a Roma. Gli aiuti furono portati personalmente da uno di loro, Epafrodito: «Questo fratello che è anche mio collaboratore e commilitone, vostro apostolo e soccorritore della mia indigenza» (apostolo è qui inteso nell’accezione di “inviato”).

Avvenne, nel frattempo, che Epafrodito si ammalasse gravemente, avendo dovuto sopportare e affrontare pericoli mortali nel corso del viaggio da Filippi a Roma: la cosa fu subito risaputa a Filippi, portando nella comunità gravi preoccupazioni.

Paolo ritenne cosí necessario rimandare Epafrodito presso la sua comunità a Filippi: «Accoglietelo dunque nel Signore con ogni allegrezza, e abbiate stima di tali uomini. Egli, infatti, per la causa di Cristo ha rasentato la morte, mettendo a repentaglio la propria vita allo scopo di supplire la vostra assenza nel ministero di carità verso di me» (2, 29-20). Con tali commosse parole, di somma stima spirituale e di concreta fratellanza morale e carnale, il divino Apostolo salutò Epafrodito, sentendosi dunque in dovere di rimandarlo a Filippi.

Dato che per ben due volte (1, 25-26; 2, 24), l’Apostolo aveva espresso la speranza di poter tornare presto tra i suoi cristiani, si può affermare con quasi totale certezza che la lettera venne scritta al termine della prima prigionia romana (quando si incominciava a intravedere il felice esito del suo ormai lungo processo), quindi dovremmo essere intorno all’anno 63 d.C.

Come detto, è una lettera commovente. Paolo amava in profondità i Filippesi ed era loro unito da un’autentica comunanza di Spirito: «Mi è testimone Iddio di come ardentemente vi desideri nelle viscere del Cristo Gesú».

Il Crisostomo rende bene il senso del testo: incapace di esprimere quanto egli amasse i Filippesi, Paolo fu cosí spinto a invocare Dio stesso per manifestarlo. Il divino Apostolo desiderava i Filippesi, desiderava cioè di rivederli (1, 26) e tale desiderio era «con (en in senso strumentale) l’affezione (le “viscere”) del Cristo Gesú».

Non occultando la dolorosissima situazione in cui versava, Paolo, autentico prigioniero per Cristo, da schiavo di Cristo qual era, era incatenato (1, 7), scriveva quanto la prigionia fosse penosa e causa di afflizione (thlipsis) (1, 17; 4, 13), metteva in conto la prospettiva di essere condannato a morte (1, 20), e se già in passato aveva combattuto una dura lotta in nome di Cristo, capiva quanto questa fosse ancora piú dura e crocifiggente (1, 29-30). Una tristezza ancora raddoppiata se Epafrodito non fosse guarito (2, 27-28).

Ma l’Iniziazione Cristiana lo aveva appunto iniziato a essere autosufficiente (autarchès), spiritualmente autosufficiente. Era stato iniziato a tutto, a navigare nell’abbondanza e a vivere nell’indigenza. In quanto radicato nel mondo misterico sovrasensibile, padroneggiava abilmente l’esteriore avversità: prima di ricevere gli aiuti dei Filippesi aveva infatti vissuto in povertà, patito la fame, sofferto il bisogno (4, 11-13).

Precisava, di seguito: «Tutto posso in colui che mi dà forza», ribadendo che l’autentica forza mistico-iniziatica – la stessa misteriosa Forza cosmica che guidò il Cristo nella vittoria sulla morte e nella Risurrezione ‒ proviene dal Mondo spirituale: niente viene dalla terra!

Ma al di là di tutto questo, ciò che interessa sono le reazioni di Paolo a questa situazione di prigioniero, cui incombe la minaccia di una morte violenta. Al riguardo, egli confessava di gioire e pregava i Filippesi di condividere la sua medesima gioia: gioia dello Spirito che passa e incede senza sosta tramite la sofferenza piú acuta. Nel mondo della tenebra, laddove si sarebbe voluta cancellare la divina Presenza del Cristo, nello schianto mortale del dolore opprimente, era scaturita invece, nell’autentico lottatore spirituale cristiano, la luce fulgurea e adamantina della gioia solare primordiale, che è unità mistica ineffabile con il Cristo, con il suo stesso corpo di luce radiante trasmutato, in quanto già vincitore della morte e del principe tenebroso di questo mondo.

«Desidero pertanto che voi sappiate, fratelli, come la mia condizione abbia piuttosto giovato al progresso del Vangelo, al punto che le mie catene sono diventate palesi, in Cristo, per tutto il Pretorio e anche a tutti gli altri, e la maggior parte dei fratelli, prendendo fiducia nel Signore a causa delle mie catene, sempre piú ardiscono annunziare la parola di Dio senza timore» (1, 12-14).

La sua attesa era escatologica, non immediata e transeunte. Egli esprimeva una sostanziale indifferenza rispetto a vita e morte, a una eventuale liberazione dal carcere o ad una condanna definitiva a morte: «La mia viva attesa e la mia speranza mi dicono che non sarò affatto svergognato» (1, 20). Qualunque fosse il verdetto del giudice finale, negativo o positivo, Paolo era certo che «con ogni franchezza, come sempre, anche adesso, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia nella vita come nella morte» (1, 20). Il carcere, il dolore della persecuzione e della tribolazione, non impedivano l’epifania cristologica, anzi la rendevano ampliata ed estesa. La prigionia era detta dall’Apostolo “una grazia”, nel senso di una partecipazione alle sofferenze di Cristo, secondo il medesimo spirito testimoniato in Corinzi 12, 10: «Quando sono debole, è allora che sono forte».

I Filippesi partecipavano della grazia di Paolo, a un livello alto, senza dubbio superiore alla stessa offerta inviata: le catene e la possibilità di difendere il Vangelo di fronte al tribunale erano una chiara manifestazione di quella Forza sovrannaturale originata dal Cristo stesso e condivisa anche dai Filippesi. Sia la morte sia la vita, sarebbero state due diverse esperienze ugualmente funzionali alla glorificazione del Cristo. La morte in nome di Cristo lo avrebbe innalzato a martire cristiano (come poi avvenne): una vita in Cristo donata per l’avanzamento spirituale e la gioia ancor piú alta dei suoi discepoli e dell’intera comunità cristiana (1, 25-26).

Rimane come supremo testamento spirituale il passo 1, 21: «Per me vivere è Cristo e il morire un guadagno», nel quale vita e morte si uniscono, in quanto, nella via solare tracciata dal Cristo sul Golgota, e inscritta a perenni lettere di fuoco nel tessuto invisibile della terra, si percorre quel cammino di redenzione e affrancamento, liberazione dal pungiglione della Morte che conduce, nella via paolina ‒ una vera e propria teologia mistica ‒ alla cristificazione totale dell’essere Uomo.

Lorenzo Monaco «Decapitazione di San Paolo»

La morte, ammoniva il divino Apostolo, non è la sconfitta degli Apostoli, ma il loro definitivo trionfo!

In tal senso, la morte in Cristo era per Paolo il piú bel giorno di festa, e invitava i suoi discepoli a rallegrarsene: egli si dichiarava infatti disposto a donare il suo sangue in rituale libagione quale supremo sacrificio, divino Olocausto per il mondo celeste (2, 17-18).

Una continuità con tale intensissima tensione mistica paolina la troviamo nella lettera di Sant’Ignazio di Antiochia ai Romani, in cui il martire cristiano supplicava, quasi piangendo, di non impedire che «io sia offerto a Dio in libagione mentre l’altare è ancora pronto».

Vita e morte si identificano, nell’ardita via mistica e iniziatica paolina, in quanto il Cristo ha portato nel mondo umano la pura, totale, archetipica immagine dell’Uomo. Il Cristo ha aperto la strada affinché l’Uomo-Spirito – il suo autentico originario Essere – penetri in quegli involucri caduti nella morsa della morte e li illumini. Il Nuovo Adamo, il Cristo, è la fonte di una inesauribile Forza spirituale che permette all’uomo di riunificare la tragica separazione tra mondo sensibile e Mondo spirituale, fomite del male e dell’errore.

Il Nuovo Adamo è cosí il Principio di universale guarigione e supera alla radice la tragedia del primo Adamo, nel quale l’anima era, infine, coinvolta nel destino mortale del corpo, la morte animica essendo una “seconda morte” rispetto a quella del corpo.

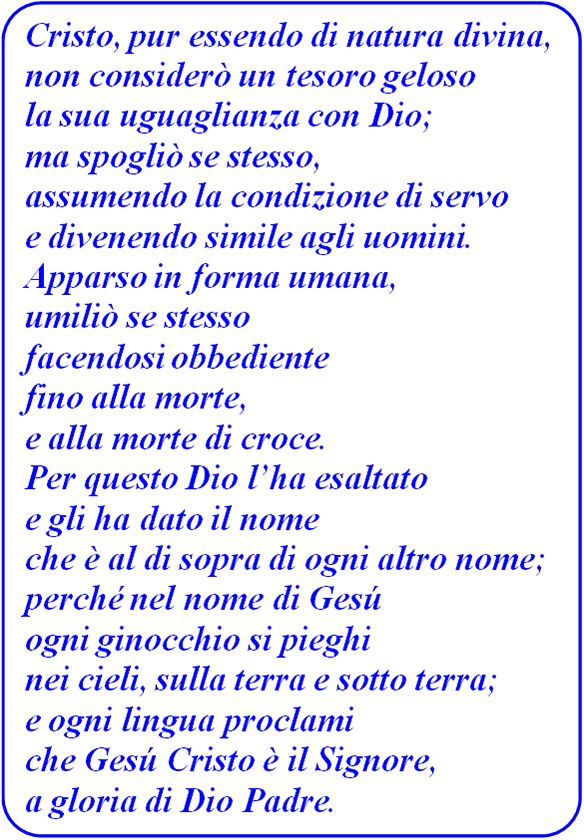

In tal senso si entra nel pieno della cristologia di Filippesi, rappresentata soprattutto dall’Inno cristologico (2, 5-11), il cui valore potrebbe essere addirittura paragonato al prologo del Vangelo di Giovanni.

In tal senso si entra nel pieno della cristologia di Filippesi, rappresentata soprattutto dall’Inno cristologico (2, 5-11), il cui valore potrebbe essere addirittura paragonato al prologo del Vangelo di Giovanni.

L’inno, che continua la tradizione spirituale derivante dalla liturgia dell’originaria comunità cristiana, sulla quale questo stesso si innesta, afferma il concetto immagine della kenosis del Cristo, ossia del suo svuotamento. Solo rinunciando (temporaneamente) al contenuto divino della Sua originaria luminosa sostanza, divenendo completamente uomo, il Divino Maestro, il Cristo, poteva penetrare nel Campo della Morte. E spezzare cosí l’incantesimo dell’asservimento dell’Uomo Spirito alla legge del peccato e della morte. Come anticipato nel capitolo 53 del Libro di Isaia, il Messia avrebbe preso “la veste di un servo”: «Di tutti gli uomini, Egli era il piú disprezzato e reietto, colmo di dolore e sofferenza. Era cosí disprezzato che gli uomini si nascondevano a lui. …In verità, Egli si è addossato i nostri dolori e si è caricato delle nostre sofferenze» (Isaia, 53, 3-4).

Cosí Paolo affermava che il Cristo non solo aveva abbassato e occultato esteriormente la sua sostanza divina, prendendo la forma (nel senso di natura spirituale, non solo di forma e aspetto esteriore) di un servo, per

divenire simile agli uomini, ma era stato talmente obbediente al misterioso disegno del Padre che aveva sperimentato la morte quale supremo processo di identificazione con la sorte dell’uomo: «Umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce» (2, 8).

La precisazione alla “morte di croce” vuole indicare con precisione che vi è una gerarchia anche all’interno della morte, e che il Cristo, tra tutte le forme di morte, assunse quella che esprimeva maggiormente il suo percorso di abbassamento, di umiliazione. Quella della terribile pena capitale riservata agli schiavi nel mondo greco-romano e aborrita dalla tradizione ebraica al punto tale che divenne segno di maledizione divina (Dt 21, 23).

Proprio contemplando nell’evento della croce il punto finale dell’abbassamento di Cristo, la terza e ultima parte del passo (9, 11) proclama la sovraesaltazione di Cristo.

Tale esaltazione, una reale trasfigurazione cosmica, è una conseguenza della morte e dell’umiliazione. Il verbo “esaltare” compare spesso nel Nuovo Testamento, in particolare nel Vangelo di Giovanni, dove indica proprio l’innalzamento del Figlio dell’uomo. Nel nome di Gesú si piega ogni ginocchio degli esseri celestiali, di quelli terrestri e sotterranei, come già anticipava Isaia (45, 23), e ogni voce proclama che dall’incarnazione, dalla morte e dalla Resurrezione del Cristo è espressa la piú grande “gloria di Dio Padre” (2, 11). Dal momento della esaltazione del Cristo – nei tre giorni successivi alla crocifissione – Gli viene universalmente riconosciuto, in termini definitivi e perenni, il titolo di “Signore”.

Anche se una esplicita conclusione di carattere ascetico non è presente nell’inno, è comunque implicita. Come il Cristo dalla sua umiliazione ha ricavato la massima gloria, cosí i cristiani dalle persecuzioni e dall’ostilità del mondo delle tenebre dovranno trarre occasione di spirituale cristificazione. Rivolgendosi ai Filippesi, che stavano pagando un duro prezzo a causa della loro fede cristiana, il divino Apostolo li esortava a non lasciarsi intimidire, chiamandoli a serrare i ranghi per una definitiva lotta spirituale salvifica, di cui dovevano cogliere l’essenza escatologica:  «…A fianco a fianco lottate per la fede suscitata dal Vangelo, senza lasciarvi per nulla intimidire dagli avversari, indizio per essi della perdizione e, al contrario, della salvezza per voi. E questo viene da Dio, perché Egli vi ha fatto grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta in cui mi avete visto impegnato e che ora sentite riguardarmi» (1, 27-30).

«…A fianco a fianco lottate per la fede suscitata dal Vangelo, senza lasciarvi per nulla intimidire dagli avversari, indizio per essi della perdizione e, al contrario, della salvezza per voi. E questo viene da Dio, perché Egli vi ha fatto grazia non solo di credere in Cristo, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta in cui mi avete visto impegnato e che ora sentite riguardarmi» (1, 27-30).

Assai di frequente, il divino Apostolo esortava i suoi fratelli di Filippi alla gioia nello Spirito del Signore, nonostante la persecuzione e l’odio del mondo. Come frutto di questa gioia alimentata dalla meditazione e dalla preghiera sarebbe nata una pneumatica pace: la “pace di Dio” (4, 7).

Tale pace, già preannunciata dal Cristo (Giov. 14, 27), sorpassa ogni intendimento umano (v. 7), poiché è razionalmente impossibile come si possa essere felici: «Siate sempre allegri nel Signore. Ve lo ripeto ancora: siate allegri! La vostra amabilità sia nota a tutti gli uomini: il Signore vi è vicino. Non angustiatevi di nulla» diceva Paolo ai fratelli di Filippi (4, 4-5) nell’assalto demoniaco delle persecuzioni, del dolore, delle sofferenze, della stessa prigionia. Tale gioia spirituale non doveva essere trattenuta dal cristiano, ma indistintamente donata: anche ai propri persecutori!

«Nessuno è felice quanto un vero cristiano» dirà infatti secoli dopo Pascal.

I veri cristiani, coloro che camminano realmente sulla strada aperta dal Cristo, strada fondata sulla massima umiliazione, fino alla morte, e sulla esaltazione trasfigurante, hanno cittadinanza nei cieli: il loro corpo mortale sarà escatologicamente infine corpo di gloria (3, 20-22). Invece, «coloro che camminano da nemici della croce di Cristo» (3,18) sono destinati alla perdizione eterna, arrivando addirittura a gloriarsi di ciò che costituisce la loro vergogna, essendo la loro vera divinità il ventre e non lo Spirito (3, 19).

Il concetto di “cittadinanza celeste” espresso da Paolo in tale contesto, indica la necessità per i cristiani di ricreare sulla terra le autentiche Gerarchie spirituali vigenti nella patria celeste, al fine di abbattere e superare l’ostacolo materialistico dei nemici della croce.

Rispetto alla visione dei nemici della croce, i quali, attaccati a una concezione tellurica delle cose, «bramano le cose terrene» (3, 19), il divino Apostolo annunciava l’esito escatologico della Comunità Spirituale dei fedeli, a imitazione e partecipazione dell’esperienza di Paolo, prigioniero per Cristo. Tale esito è la cittadinanza celeste sperimentata in terra.

Si può dunque affermare con certezza che le originarie comunità cristiane, ispirate dall’esempio dell’Apostolo, oltre ad essere composte da veri asceti cristiani, autentici lottatori dello Spirito, che avevano già superato determinanti prove dello Spirito, erano altresí compenetrate dalla Forza-Cristo come forza essenziale, centrale, animatrice. Tali Comunità Spirituali, modello dell’archetipo celeste presente in terra, organicamente vivificate dal fuoco della Passione, della Morte e della Resurrezione, erano senza meno una scuola di ascetica disciplina spirituale che “tratteneva” l’irruzione devastante dei nemici della Croce.

Ivano P. Gavriaghi