Ho messo tra parentesi le prime due lettere di “appare” perché nella sua stesura originaria il titolo non mi aveva convinto: da una parte mi sembrava ovvio fino alla banalità, privo di forza logica, un commento, piú che un pensiero; dall’altra, pretendeva presentare le cose in modo completo, definitivo, mentre la stessa negazione in esso contenuta denunciava l’opposto.

L’aberrazione, il miraggio, il bastone immerso per metà nell’acqua sí da sembrare storto, gli effetti di qualche anomalia fisica tipo la miopia o il daltonismo, come del resto l’allucinazione o il visionarismo, accidentali o procurati, esistono, lo sappiamo tutti. I giochini di prestidigitazione e quelli d’illusionismo sono esempi concreti di quel che si può fare davanti a un pubblico di persone impreparate o di spettatori distratti e superficiali.

L’aberrazione, il miraggio, il bastone immerso per metà nell’acqua sí da sembrare storto, gli effetti di qualche anomalia fisica tipo la miopia o il daltonismo, come del resto l’allucinazione o il visionarismo, accidentali o procurati, esistono, lo sappiamo tutti. I giochini di prestidigitazione e quelli d’illusionismo sono esempi concreti di quel che si può fare davanti a un pubblico di persone impreparate o di spettatori distratti e superficiali.

L’idea di cogliere una verità nella sua essenza, lavorandoci sopra con fiducia e perseveranza, è molto lontana delle logiche del nostro tempo. Abbiamo ogni giorno mille cose da fare, tutte prepotentemente urgenti e accavallantesi; il risultato è che spesso, se siamo di tempra volitiva e anche un po’ fortunati, ne portiamo a termine solo alcune, mentre le altre restano neglette e impraticate. L’abitudine al mezzo risultato, per quanto antipatica, alla fin dei conti torna comoda. E forse è proprio per questo che, dal canto loro, i conti non tornano.

Allora, tanto per fare una prima ipotesi, mi pongo la questione: la realtà è o non è quella che ci appare?

Direi che per una corretta proposta di lavoro, sia opportuno scomporre la domanda in tre sezioni, in tre affermazioni diverse ma incentrate sullo stesso tema, e quindi vedere con quale delle tre riesco ad interagire meglio:

1. la realtà è quella che appare.

2. La realtà non è quella che appare.

3. La realtà è quella che non appare.

Chiedo alla mia coscienza: “Che te ne pare?”. Spero sappia rispondere con quel che segue.

Un dualismo si pone sempre come richiesta di uno sforzo alla sintesi; i casi 1. e 2. sono antitetici, ma lo sono in modo onesto, costruttivo. Sono presupposti che non vogliono sopraffarsi a vicenda (a meno che la presunzione umana non li strumentalizzi) ma trovare uno sbocco che possibilmente soddisfi entrambi. Il che potrà accadere soltanto se trovo un conclusivo presupposto (ovviamente concettuale) capace di mediare il contrasto di base. Tale mediazione può sorgere esclusivamente in un ampliamento integrativo di livello superiore a 1. e 2.

I fatti quotidiani, o il loro racconto al quale siamo abituati, spesso rilevano un processo completamente inverso; in tali casi, 1. e 2. sono irriducibili avversari; nessuno vuol mollare la presa. Si crea (fittiziamente) un centro cui viene affidata l’impressione che i due possano convergere in concordia, ma quel che ne uscirà fuori sarà l’ennesimo pateracchio spacciato trionfalmente come elisir di lunga vita per il popolino, mentre in sostanza è un bonus di lunga vita politica per gli abilitati allo scranno.

Tanto per non andare troppo lontano, possiamo attingere a recenti vicissitudini di casa nostra, che forniscono generose prove su prove, volte nel senso descritto, e a cui i sondaggi elettorali forniscono ampie pagine di romantica letteratura. Abbiamo due coalizioni ragguardevoli che vorrebbero attuare i loro programmi, ma al contempo, vi è un partito maggioritario che aspira a guidare da solo (o quasi) l’intera nazione.

Il corpo elettorale quindi, astensionisti a parte, si presenta come “dispersi unificati” portatori di panacee obsolete, contro “irreggimentati senza macchia e paura”, presentatori ufficiali di un vaccino non testato.

È facile dire: «Vinca il migliore!». Quando la sintesi tra contrapposti cade al ribasso, entrambi i contendenti, qualunque sia il risultato, saranno fischiati dal pubblico, che evidentemente non ha ancora capito di essere il corresponsabile (se non proprio l’autore-protagonista) dell’ulteriore figuraccia.

Agli esseri umani converrebbe ragionare prima di lasciarsi pervadere da passioni e impulsi che nulla hanno a vedere né con la politica né con la storia, e tanto meno con l’amor patrio; dovrebbero chiedersi chi o quali persone potrebbero gestire dignitosamente un mandato di governo conferito in simili condizioni.

«Una distinzione fondamentale fra gli uomini non è quella tra credenti e non credenti ma tra pensanti e non pensanti». Alla luce dell’Antroposofia, possiamo ora integrare l’aforisma di Norberto Bobbio, precisando: «… tra quelli la cui coscienza ignora la natura del pensiero e quelli la cui coscienza ne ha intuito e accolto la sua origine sovrasensibile».

Noi parliamo molto di precarietà nel campo del lavoro, ne denunciamo il vulnus; ma il lavoro, come l’intera società nei suoi molteplici settori, riflette le decisioni di chi governa, cosí come il governo è a sua volta l’espressione diretta sia di quelli che l’hanno voluto, sia di quelli che credendo di non volerlo, ne hanno permesso la formazione. Questo particolare ammalamento civico, del tutto atipico ma diffuso in molte nazioni, non è tuttavia oggetto d’attenzione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale preferisce curare i mali minori, possibilmente con i farmaci da banco.

Noi parliamo molto di precarietà nel campo del lavoro, ne denunciamo il vulnus; ma il lavoro, come l’intera società nei suoi molteplici settori, riflette le decisioni di chi governa, cosí come il governo è a sua volta l’espressione diretta sia di quelli che l’hanno voluto, sia di quelli che credendo di non volerlo, ne hanno permesso la formazione. Questo particolare ammalamento civico, del tutto atipico ma diffuso in molte nazioni, non è tuttavia oggetto d’attenzione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la quale preferisce curare i mali minori, possibilmente con i farmaci da banco.

Che la realtà in cui viviamo sia complessa, è fuori discussione, ma il fatto che la stiamo avvelenando giorno dopo giorno, rendendo l’atmosfera irrespirabile nel senso piú lato, è evidentemente un traguardo che dobbiamo appena scorgere. Quanto sta accadendo fin qui sembra insufficiente a rivelarcelo.

Perché stiamo rovinando la nostra esistenza? Siamo diventati autolesionisti? Le varie emozioni che abbiamo fin qui saputo procurarci, dimostrando una fervida fantasia tanto sfrenata quanto ribalda, non ci bastano piú?

Com’è stato possibile, per quelle coscienze che si definiscono liberali e democratiche, immaginare meccanismi elettivi talmente contorti e complessificati da conseguire risultanze del tutto contrarie a quelle per cui furono ideati? Se quel che viene espresso alla fine di lunghi e travagliati percorsi selezionatori, è quanto oggi si ostenta sul campo, bisogna trovare il coraggio di chiedersi se siamo per davvero a contatto con la realtà oppure per quale motivo l’abbiamo persa di vista e abbiamo invece instaurato il peggior rapporto possibile con il suo fantasma.

Dalla polis greca all’odierna società democratica è trascorso un tempo ragguardevole; volendo concorrere a livello transnazionale a chi abbia potuto nei secoli migliorare l’attuazione pratica dell’antico modello politico-sociale, potremmo piazzarci soltanto con la regola del “ciapa no”, dove chi segna meno punti vince.

Dalla polis greca all’odierna società democratica è trascorso un tempo ragguardevole; volendo concorrere a livello transnazionale a chi abbia potuto nei secoli migliorare l’attuazione pratica dell’antico modello politico-sociale, potremmo piazzarci soltanto con la regola del “ciapa no”, dove chi segna meno punti vince.

Mi permetto di dirlo perché anche tra i fumi dello sbandamento e dell’’incoerenza, una conclusione traspare lampante: noi, il reale, non l’azzecchiamo proprio.

Ci siamo compromessi con infinite non-realtà, da non distinguere l’unica confacente alla misura umana. Mi ricorda da vicino la situazione di un tale che dopo una vita d’intenso tabagismo (fumava piú di due pacchetti al giorno) diceva con una certa apprensione: «Di per me, io smetterei; ma ho paura che mi faccia male!». Sembra la battuta tragicomica di una farsa, ma il nostro essere ammalati d’irrealtà non lo è da meno.

Pochi giorni or sono, un avveduto editorialista ha preso di mira un americano il quale sostiene di essere in grado di fornire le prove sul fatto che la Terra sia piatta, e non un geoide schiacciato ai poli, come comunemente l’attuale geofisica insegna. Nel suo articolo, pesante di greve ironia, il giornalista non lascia spazio ad alcun dubbio, e bolla il sedicente scopritore ritraendolo in una caricatura grottesca.

Se l’avveduto editorialista avesse però prima effettuato una sommaria indagine, avrebbe scoperto che il mister d’oltreoceano è stato preceduto da numerosi personaggi, alcuni affatto sprovveduti e dotati pure di un certo rilievo intellettuale, i quali, da tempo hanno avanzato ipotesi incredibilmente innovative formulate in direzione della Terra Piatta.

Se l’avveduto editorialista avesse però prima effettuato una sommaria indagine, avrebbe scoperto che il mister d’oltreoceano è stato preceduto da numerosi personaggi, alcuni affatto sprovveduti e dotati pure di un certo rilievo intellettuale, i quali, da tempo hanno avanzato ipotesi incredibilmente innovative formulate in direzione della Terra Piatta.

Quale realtà il critico irrisore ha colto per respingere una novità ancorché sconvolgente? La stessa realtà nella quale si erano immersi gli accusatori di Tolomeo prima e di Galilei dopo? Cioè la credenza che il consolidato una volta assurto a dogma non sia suscettibile di ulteriori mutazioni? Chi sostenga il contrario non è altro che un eretico blasfemo (ai secoli bui), o un sobillatore eversivo (ai secoli grigi), oppure un saltapicchio in cerca di facile pubblicità (cosí ai giorni scoloriti di oggi, nei quali, grazie alla Grande Rete, sappiamo già tutto e di piú).

Il nostro allontanarci dalla realtà non nasce ieri: si pone, ovviamente inosservato, assunto in reverente passività, già dai tempi antichi, sui quali, storicamente, non gravavano gli elementi destabilizzatori che abbiamo man mano cresciuto fin qui come materialismo, scetticismo, possibilismo e via dicendo.

Eppure, nel Vangelo di Giovanni, al V capitolo, ove, alla piscina di Betsaida avviene l’incontro tra il Cristo e il Paralitico, noi leggiamo che per gli Ebrei testimoni al fatto, lo scandalo non fu quello del Paralitico che ricominciava a camminare con le sue gambe, bensí che egli, di sabato, osasse andarsene in giro col giaciglio in spalla, infrangendo cosí la Legge di Mosè.

In che tipo di realtà doveva essere immerso il popolo di Gerusalemme di allora, se la meraviglia per la guarigione miracolosa passava del tutto in seconda linea rispetto all’infrazione della regola dello Shabbat? Sappiamo tutti che il nostro modo di concepire la visione del mondo si presenta nell’ottica di una scaletta delle priorità; tuttavia per il formarsi della coscienza sono necessari tempi lunghissimi prima che essa abbandoni il canone indotto per primo e lo posponga ad altri che si presentano del tutto innovativi fino ad esser vissuti come veri e propri tentativi di sovversione.

Nella saggezza dell’antica Grecia, il percorso tra realtà semplice e realtà suprema, ossia la Verità nuda e pura, si compiva in tre passaggi, formati da tre punti riuniti da altrettanti segmenti, a forma di triangolo equilatero. Nel punto base di partenza, vertice basso sinistro, stava la Doxa, la realtà cosí come appare; al vertice basso di destra, c’era l’Aletheia, ovvero la realtà “doxiana” sulla quale si incomincia a fare dei ragionamenti; in alto, al vertice, vi era invece l’Episteme, la realtà superiore, che abbracciava le prime due, sollevandole dal livello soggettivo a quello oggettivo, e integrandole in composta armonia.

Con i termini della Scienza dello Spirito potremmo dire altrettanto bene, usando i nomi di “percezione”, “rappresentazione” e “contemplazione del concetto”. Oppure, secondo i gradi della conoscenza, “materialistico-sensibile” la prima, “immaginativo-ispirativa” la seconda, e infine quella “ispirativo-intuitiva” come sintesi superiore.

Arrivato a questo punto non mi è difficile capire che la realtà apparente è strettamente legata al tipo di coscienza (e conoscenza) che le pongo davanti, riflettendola in modi diversi. Nel modo semplice e primitivo per quanto riguarda la realtà che appare. In modo immaginativo-rappresentativo, per quella che non appare, ma suggerisce un abbozzo di visione retrospettiva (e col rischio che potrebbe essere del tutto sbagliata o fuoroviante).

C’è, per finire, un terzo tipo di coscienza – che sarebbe ovviamente il primo in ordine d’importanza, ma dovendo noi, per condizione umana, percorrere la dimensione spazio-temporale, il suo accesso non può essere raggiunto se non dopo il passaggio dei due stadi descritti – nel quale si viene illuminati dalla luce del Logos; qui realtà e verità coincidono; ogni notazione soggettiva è cancellata in favore di una oggettività conoscitiva chiara, limpida, non richiedente ulteriori costruzioni di pensiero, ma solo calma presenza interiore capace di accogliere e comprendere senza emettere giudizio alcuno.

Silenzio e Luce, Luce e Silenzio: sono i due fattori che incoronano questa possibilità.

Quanto detto rischia d’essere però solo un cumulo di belle parole, un’espressione di stile che, se veramente cerca il reale, deve inverarsi nel vissuto. Voglio pertanto illustrare questi tre passi conoscitivi con dei “momenti” biografici, esperiti in diretta e raccolti nell’anima, magari rivivendoli a posteriori col senno di poi, ma ancor oggi ben radicati e presenti.

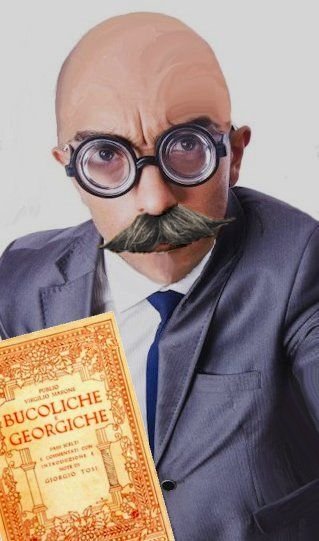

Avevo, ai tempi del Liceo, un insegnante di greco e latino piuttosto singolare: alto, pelato, asciutto come un predicatore mormone; portava gli occhiali spessi, con lenti a fondo di bottiglia, e un paio di baffi che troneggiavano in mezzo al viso. Un soggetto da facile caricatura, con una voce che poteva variare da stridulo nevrastenica e stentoreo-cavernosa, secondo la situazione della giornata e della nostra giovanile turbolenza.

Avevo, ai tempi del Liceo, un insegnante di greco e latino piuttosto singolare: alto, pelato, asciutto come un predicatore mormone; portava gli occhiali spessi, con lenti a fondo di bottiglia, e un paio di baffi che troneggiavano in mezzo al viso. Un soggetto da facile caricatura, con una voce che poteva variare da stridulo nevrastenica e stentoreo-cavernosa, secondo la situazione della giornata e della nostra giovanile turbolenza.

Quando però leggeva (meglio sarebbe dire “declamava”) certi brani classici, allora noi tutti acquietavamo le scolaresche intemperanze e ascoltavamo assorti (senza capire bene il perché) lo sciorinarsi di antichi versi che melodiosamente fluttuavano nell’aria uscendo dalla sua bocca attraverso il folto dei baffi: «Et iàm súmma procúl / villàrum cúlmina fúmant / maiorèsque cadúnt / altís de mòntibus úmbrae (Virgilio, Bucoliche). E già in lontananza / fumano i comignoli delle ville / e piú lunghe scendono le ombre giú dai monti.

In quella maestà di pace che volge al riposo, nell’ora che precede il tramonto nei campi, dolcissima e solenne ad un tempo, scendeva la sera, e noi, ragazzi inquieti cittadini di un altro pianeta, imparavamo a respirare l’atmosfera magica di un’esperienza lontana, forse perduta, ma il cui fascino persisteva nella nostalgia del ricordo echeggiante nella voce possente e composta dell’insegnante.

Certamente, dopo 56 anni, posso rielaborare il quadretto in modo piú ampio e maturo di allora; ma ciò non toglie che il momento descritto, per me, corrisponde ad una realtà che fu percepita tale e alla quale nulla mancava in fatto di percezioni oltre quelle che già portava in sé. In tal caso la realtà fu, ed è, quella che apparve.

Altro discorso è per una realtà immaginata, anch’essa poetica, ma del tutto fondata su percezioni interiori. Avevo composto, molti anni addietro, una serie di versetti con i quali credevo poter rappresentare un incontro tra la parte ancora non sviluppata della mia anima (oggi potrei chiamarla “coscienza vigile” o “anima cosciente”) e ciò che restava (ed era parecchio) di quella esistente, e che pur aspirando all’incontro, si rifiutava, neghittosa e incerta, di compiere i passi concreti per attuarlo. La mia fantasia romantica di trentacinquenne vagheggiava, per l’occorrenza, di una Principessa prigioniera in un castello e di un Principe, innamorato, ma non sufficientemente ardito per muoversi a liberarla. Combattuto tra il dubbio e il desiderio, l’Eroe (mancato) ascoltava rapito di canto di Lei, provenire dall’alto della Torre: «…da sempre attendo dall’uomo un amore, che a mio voler fia suo paradigma: pensando, sentire, d’amore l’enigma».

Altro discorso è per una realtà immaginata, anch’essa poetica, ma del tutto fondata su percezioni interiori. Avevo composto, molti anni addietro, una serie di versetti con i quali credevo poter rappresentare un incontro tra la parte ancora non sviluppata della mia anima (oggi potrei chiamarla “coscienza vigile” o “anima cosciente”) e ciò che restava (ed era parecchio) di quella esistente, e che pur aspirando all’incontro, si rifiutava, neghittosa e incerta, di compiere i passi concreti per attuarlo. La mia fantasia romantica di trentacinquenne vagheggiava, per l’occorrenza, di una Principessa prigioniera in un castello e di un Principe, innamorato, ma non sufficientemente ardito per muoversi a liberarla. Combattuto tra il dubbio e il desiderio, l’Eroe (mancato) ascoltava rapito di canto di Lei, provenire dall’alto della Torre: «…da sempre attendo dall’uomo un amore, che a mio voler fia suo paradigma: pensando, sentire, d’amore l’enigma».

Come si vede, dentro c’era un po’ di tutto: un surrealismo onirico ammantato di mistero. Non per nulla in quel tempo mi appassionavano i quadri di de Chirico, in particolare quello dell’Oracolo.

In questo caso la realtà non era quella che appariva; c’era molto di piú. Ogni cosa era un simbolo, alludeva ad altro; la Prigioniera tesseva abilmente il suo richiamo ricamandolo nelle trame sottili del Mistero e dell’Enigma.

Ma ogni indicazione mancava di compimento; poteva voler dire tutto e anche niente; un’allegoria di toni sommessi ed elusivi, che l’Eroe, se tale fosse diventato, avrebbe riportato in vita, ovvero alla libertà.

No, mi dicevo a quei tempi, la realtà non è assolutamente cosí come appare. Eppure non lo era nemmeno quella che poteva parere a me e che di notte si divertiva a stuzzicare le mie passioni recondite.

La conoscenza mancava ancora di un passo, ma al momento lo ignoravo.

Per descrivere, o quanto meno dire qualcosa sul passo successivo, quello capace di fiorire in una sintesi finale, che, nel mio immaginare, doveva essere una specie di apoteosi conoscitiva, ci vorrebbe una mano diversa dalla mia.

Riconoscendo la mia inabilità, non affronterei nemmeno l’argomento; ma ho avuto la possibilità di incontrare chi l’ha fatto, anche per me, e questo mi dà il coraggio di proseguire.

Nel percorrere i pensieri di Massimo Scaligero, cimentandomi come potevo tra le numerevoli Sue opere, ne ho trovato uno che porta in sé tutto l’affermabile di una realtà percepita (del mondo fisico) quando lo sguardo che l’accoglie è quello di un’anima addestrata ad obiettivare il piú alto livello raggiungibile senza tuttavia perdere l’aspetto sensibile su cui si basa.

Lo ritroviamo al primo capoverso di pagina 28 del libro Dell’Amore Immortale:

«Dinanzi a lui, ove egli veramente le contempli, le forme della bellezza e della vastità sono l’impronta del pensiero celeste, che è il pensiero originario perduto».

Qui “lui” non è piú lo studente che per un attimo rimane affascinato dai versi di Virgilio letti da un vecchio e valente professore.

Qui “lui” non è piú l’Eroe tentennante che vorrebbe salvare la misteriosa Principessa ma non è sicuro se si tratti di un’impresa perseguibile oppure di un sogno alienante e destabilizzatore.

Qui, invece, “lui” è l’Uomo che ha compiuto il passo conoscitivo maggiormente arduo: spersonalizzare se stesso fino a cogliere in tutta lucidità la Sintesi Superiore, realizzando contemporaneamente la propria auto-rinascita sul piano evolutivo; apertura di una nuova coscienza in grado di fondere e sublimare il distillato delle esperienze trascorse, ora confluenti in una.

Tutti, chi prima chi dopo, siamo stati posti di fronte alle forme della bellezza e della vastità.

Solo Massimo Scaligero ha saputo rendere loro lo splendore originario senza il quale nessun altro splendore potrebbe mai illuminare una percezione sensibile e consapevole di uomo.

Questa è la realtà completa. Non quella che a seconda degli stati di coscienza (o d’incoscienza) può o non può apparire. Ma quella che, in quanto uomini, possiamo far apparire quando abbiamo appreso l’arte del vero contemplare.

Tutti i passi necessari a raggiungerla essendo stati compiuti.

Angelo Lombroni