Apollo di Veio

Nell’anno 396 a.C. Furio Camillo comandava l’esercito romano pronto a dare l’assalto finale alla città di Veio. Etrusca, ricca, evoluta e ben difesa da una poderosa cinta di mura, Veio teneva in scacco l’esercito romano da anni, e anche quella volta era certa di poter resistere, e magari aver ragione degli arroganti e rozzi nemici con qualche fortunata sortita, approfittando della stanchezza degli assedianti. Non sapevano i Veienti che il dittatore, stratega, possedeva una cultura militare di prim’ordine e una memoria adeguata al suo ruolo. Ricordava infatti – a parte l’inganno di Ulisse del Cavallo di Legno per infiltrare, secoli addietro, l’invincibile Troia – il tunnel che il console Quinto Servilio, pochi anni prima, aveva fatto scavare per espugnare la città di Fidene. E cosí, mentre i Veienti si prodigavano allo stremo per rintuzzare gli assalti dei Romani alle mura, un nutrito manipolo di guastatori aveva scavato un cunicolo sotto la rocca di Veio per aggirare le difese e portare lo scontro finale nel cuore stesso della città.

Quando mancava poco al crollo dell’ultimo diaframma di terra, Camillo, avvertito da un segnale, compí gli atti preliminarti dovuti per l’imminente assalto: prese gli auspici usando i polli sacri. Liberati dal rex sacrorum, i volatili beccarono avidamente i grani di miglio che lo stesso Camillo aveva disperso a manciate. Il segno era buono, confermò l’augure, ma tacque sul fatto che Camillo, nel lanciare le granaglie, aveva inciampato, e quello era un segno funesto. Camillo l’aveva sminuito con una facezia. Ma prima di ordinare l’assalto, invocò la protezione e il beneplacito delle due divinità protettrici di Veio, che avevano templi grandiosi sull’arce della città: ad Apollo, l’Aplu degli Etruschi, chiese la vittoria in cambio della decima parte del bottino; a Giunone Regina, la Uni del pantheon dei Tirreni, rivolse un’evocazione, l’invito cioè a venir fuori da Veio e a seguirlo a Roma, con la promessa di un tempio in suo onore sul colle Aventino. Questo il carmen, la formula rituale, che il dittatore recitò per l’evocatio a Giunone:

Io onoro te Giunone Regina

Io onoro te Giunone Regina

che tuteli questa città

e questo popolo.

Abbandona il popolo

e la città di Veio!

Allontanati da loro

e vieni propizia a Roma

da me e dai miei!

Gradisci la nostra città

e i nostri templi!

Sii favorevole a me

e ai miei soldati!

Se farai queste cose

a te prometto in voto

di edificare un tempio

degno della tua grandezza.

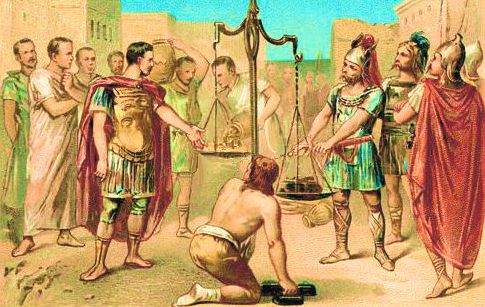

Cavalier d’Arpino «La conquista di Veio»

L’oracolo dei polli funzionò alla grande: Veio, per anni spina nel fianco di Roma, venne conquistata in un blitz spietato che lasciò ai Veienti superstiti solo gli occhi per piangere la propria deportazione in schiavitú. Ma l’oltraggio alle due divinità scatenò una nemesi. Furio Camillo fu accusato di aver sottratto parte del bottino e venne esiliato ad Ardea; la città di Veio abbandonata si ripopolò gradualmente di fuoriusciti romani che fuggivano dalla città, prima per la peste e poi per l’invasione di un altro tipo di volatili, questa volta umani: i feroci Galli, che nel 390 a.C. saccheggiarono Roma, sciamando in orde scomposte e selvagge giú dalle Alpi.

Sconfitti i Romani al fiume Allia nel 387 a.C., i Galli invasero Roma. La città dovette subire affronti di ogni sorta. Seguí il tentativo dei Galli di espugnare la rupe capitolina, e solo l’allarme delle oche la salvò, risvegliando alla difesa la scorta addormentata. La pretesa di Brenno di ricevere tanto oro quanto pesava la sua spada, venne rintuzzata dall’arrivo di Furio Camillo, che gettò la sua sul piatto della bilancia pronunciando la frase:  «Roma non si riscatta con l’oro ma col ferro!». Dopo una memorabile battaglia, Camillo ricacciò i Galli verso Nord, dove i barbari si insediarono in varie zone, da dove continuarono a compiere razzie.

«Roma non si riscatta con l’oro ma col ferro!». Dopo una memorabile battaglia, Camillo ricacciò i Galli verso Nord, dove i barbari si insediarono in varie zone, da dove continuarono a compiere razzie.

La venuta dei Galli aveva prostrato le popolazioni, Oltre ai saccheggi, avevano portato la peste. Roma era la città che piú aveva sofferto e dove piú pesantemente si erano perpetrate le violenze. Da qui, la decisione dei piú scoraggiati di abbandonare l’Urbe al suo destino e di trasferirsi proprio a Veio. La città, un tempo nemica, ora si presentava come una risorsa per un rifugio sostenibile, l’unico offerto dal fato. Ma Furio Camillo arringò i renitenti esortandoli a resistere, per l’onore di Roma e per l’adempimento del suo destino di grandezza voluto dagli Dei, per il quale tanti avevano sacrificato gli averi e la vita. Ma il popolo aveva perso ogni speranza di poter riprendere una vita dignitosa, all’altezza dell’alto destino preconizzato dalla tradizione.

Il saccheggio dei Galli aveva ridotto Roma a un cumulo di macerie. I luoghi di culto piú sacri erano stati contaminati, erano stati trucidati i senatori piú anziani, che erano rimasti al loro posto lasciandosi uccidere senza un lamento, con dignità, salvando l’onore della legalità. Ricostruire, riconsacrare, rifare la Roma anteriore all’arrivo dei Galli appariva un’impresa impossibile, e tutto sommato inutile.  Ora che Veio era territorio romano, perché non trasferirsi in quella città e lí riprendere la vita, considerando che la conquista di Camillo aveva sí saccheggiato e portato via i sacra, come la statua di Giunone, ma aveva lasciato per lo piú intatti gli edifici pubblici, i templi e le abitazioni. Con un minimo riordino, la bella e ricca città sarebbe stata disponibile in breve tempo. Il dubbio che attanagliava tutti era: lasciare o restare? La prima scelta voleva dire salvare la vita, abbandonando una città ormai esposta ad ogni razzia, incursione di barbari e morbo epidemico; la seconda, stando all’esortazione eroica di Camillo, voleva dire salvare l’onore di Roma, con la possibilità di recuperarla, con fatica e rischi, al ruolo fatale di magistra gentium.

Ora che Veio era territorio romano, perché non trasferirsi in quella città e lí riprendere la vita, considerando che la conquista di Camillo aveva sí saccheggiato e portato via i sacra, come la statua di Giunone, ma aveva lasciato per lo piú intatti gli edifici pubblici, i templi e le abitazioni. Con un minimo riordino, la bella e ricca città sarebbe stata disponibile in breve tempo. Il dubbio che attanagliava tutti era: lasciare o restare? La prima scelta voleva dire salvare la vita, abbandonando una città ormai esposta ad ogni razzia, incursione di barbari e morbo epidemico; la seconda, stando all’esortazione eroica di Camillo, voleva dire salvare l’onore di Roma, con la possibilità di recuperarla, con fatica e rischi, al ruolo fatale di magistra gentium.

Si demandò la decisione finale al Senato, come era richiesto per le emergenze gravi. Ma anche i padri coscritti erano stretti in un’impasse terribile. Un’atmosfera tesa allo spasimo aleggiava sulla folla adunata nel foro e nell’aula del Senato. Si verificò a quel punto un fatto inatteso, un omen, ovvero un segno mandato dalla divinità, un aiuto ai tormentati Romani affinché decidessero per il meglio. Tornava da un servizio di ronda un manipolo di soldati. Il rumore dei loro passi fu sovrastato ad un tratto dalla voce dell’alfiere che chiedeva al centurione dove voleva che la pattuglia si fermasse. E la voce del comandante forte e chiara, in risposta, intimò: «Statue signum, signifer. Hic manebimus optime!», pianta lo stendardo, alfiere. Qui staremo benissimo!

Il tono di quell’ordine si propagò per tutto lo slargo antistante l’aula del Senato, si estese a tutto il Foro, e, cosa straordinaria, la intesero in un raggio piú esteso della città, come se il centurione si trovasse a portata di voce ovunque. Cosí la decisione di restare fu ratificata dal Senato sulla base di un omen, un segno della divinità.

Mutatis mutandis, la storia si ripete. Poniamo il caso, ora, che la Roma del 400 a.C. sia l’Italia di oggi. Che fare? Restare a difenderla dai Galli macroni, che vorrebbero papparsela tutta, dalle TV alle fabbriche di biscotti, dai cantieri navali alle acciaierie, dai frigoriferi alle acque minerali e agli spumanti, oppure fuggire, andarsene, partire per fare gli sguatteri a Berlino – la Veio del momento – al soldo di un teutone qualunque, per rimediare una vita a crauti e cervogia? Ci consiglia come fare, una delle tante “guide pratiche per italiani in fuga” uscite in questo periodo, che si definisce «Manuale di sopravvivenza per tutti gli italiani che un bel giorno maturano l’idea di affacciarsi per qualche tempo o addirittura di trasferirsi nella capitale della Germania, metropoli a misura d’uomo e sulla bocca di tutti».

Manca un Furio Camillo che arringhi al dovere e all’onore il popolo smarrito, demotivato e peggio disamorato. Manca un Senato, incunabolo di saggezza, che dovrebbe decidere per il bene del popolo tutto, invece di estenuarsi in sterili diatribe, in baruffe partigiane, in camarille stizzose per decidere alla fine chi debba comandare una società che ha sempre piú voglia di rompere le righe e disperdersi alla ricerca di un nume disponibile a garantirle la necessaria tutela. Manca un Furio Camillo capace di gettare sul piatto vuoto della bilancia la spada dell’integrità e gridare che non saranno gli affari di Borsa a salvare Roma ma gli affari di cuore, non l’aritmetica ma l’etica del ritmo, e contro l’aridità del numero, del codice, dell’algoritmo, la cadenza sublimativa della parola.

Manca un Furio Camillo che arringhi al dovere e all’onore il popolo smarrito, demotivato e peggio disamorato. Manca un Senato, incunabolo di saggezza, che dovrebbe decidere per il bene del popolo tutto, invece di estenuarsi in sterili diatribe, in baruffe partigiane, in camarille stizzose per decidere alla fine chi debba comandare una società che ha sempre piú voglia di rompere le righe e disperdersi alla ricerca di un nume disponibile a garantirle la necessaria tutela. Manca un Furio Camillo capace di gettare sul piatto vuoto della bilancia la spada dell’integrità e gridare che non saranno gli affari di Borsa a salvare Roma ma gli affari di cuore, non l’aritmetica ma l’etica del ritmo, e contro l’aridità del numero, del codice, dell’algoritmo, la cadenza sublimativa della parola.

Qualche ‘centurione’ ci ha provato a bilanciare il ferro del Gallo macrone con l’oro dell’intrapresa latina, ma i conti di intrallazzi e lussurie ne hanno screditato l’affidabilità e il titolo a comandare la legione italica. E il cives romanus si è salvato portando l’oro di famiglia, se ne aveva, alle botteghe del Capio Aurum, spuntate come funghi su tutto il territorio dell’Urbe.

Fuggire a Veio? L’idea era fattibile quando con un carpentum a due cavalli ci si impiegava un paio d’ore dal Campidoglio. Ma oggi, con la Cassia, un SUV con una trazione di cento cavalli non basta una mezza giornata, per ingorghi e spesso per incidenti. Ecco allora, come nel film di Fellini ‘Otto e mezzo’ la sortita in volo (Il volo 8½), oggi l’aereo.

Lo ha preso da Fiumicino lo scorso febbraio nonna Irma, 93 anni. Era diretta in Kenia, questa la notizia dei media, per aiutare i locali bambini orfani. Negli stessi giorni, nel reparto pediatrico di un ospedale del Nord, mancavano gli addetti sanitari per rifare i lettini dei piccoli ricoverati. Paradossi. Come quello riportato dai media secondo cui dall’Italia, uno dei Paesi piú minacciati dallo spread e dall’indigenza, ogni giorno prendono il volo cento milioni di euro verso i paradisi fiscali, vedi Le Cayman, Hong Kong, Abu Dhabi, Singapore, Liechtenstein e il Principato di Monaco. Un continuo salasso di ricchezza materiale che fa il paio con l’epistassi di risorse intellettuali e creative di giovani con titoli di studio. Il fenomeno, secondo la Fondazione Migrantes, è in serio aumento. Come fermare il flusso? In che modo, con quali argomenti convincere i possibili transfughi a restare?

Lo ha preso da Fiumicino lo scorso febbraio nonna Irma, 93 anni. Era diretta in Kenia, questa la notizia dei media, per aiutare i locali bambini orfani. Negli stessi giorni, nel reparto pediatrico di un ospedale del Nord, mancavano gli addetti sanitari per rifare i lettini dei piccoli ricoverati. Paradossi. Come quello riportato dai media secondo cui dall’Italia, uno dei Paesi piú minacciati dallo spread e dall’indigenza, ogni giorno prendono il volo cento milioni di euro verso i paradisi fiscali, vedi Le Cayman, Hong Kong, Abu Dhabi, Singapore, Liechtenstein e il Principato di Monaco. Un continuo salasso di ricchezza materiale che fa il paio con l’epistassi di risorse intellettuali e creative di giovani con titoli di studio. Il fenomeno, secondo la Fondazione Migrantes, è in serio aumento. Come fermare il flusso? In che modo, con quali argomenti convincere i possibili transfughi a restare?

Marco Furio Camillo, oltre che abile stratega, conosceva bene i suoi polli, che non erano, nella fattispecie, quelli adoperati per gli auspici, ma i suoi legionari. Prima di lui, i militi combattevano gratis. A parte le vettovaglie e il bottino – se ne facevano – ricevevano il sale, da cui il salario. Ma le famiglie pativano la fame ed erano vittime degli strozzini, mentre il loro congiunto combatteva per la gloria e la grandezza di Roma. Se non moriva sul campo, riportava a casa cicatrici, menomazioni invalidanti e traumi. Camillo istituí lo stipendium, la paga, e lo fece proprio in occasione dell’assedio di Veio. La notizia che comunque fosse andata la campagna militare ogni soldato avrebbe ricevuto dei soldi, galvanizzò a tal punto l’esercito che, da stanco e snervato com’era, si caricò di insospettabili energie. E conquistò Veio di slancio.

Ma il denaro può dare la stamina, fare di un vile un eroe, ma non poteva bastare, nel caso specifico, a convincere i cives romani, i civili, traumatizzati dal saccheggio, dalla peste e dalle condizioni di una città violentata, a trasformarsi in risorsa umana da immolare a Plutone. E fu proprio sull’elemento religioso che Furio Camillo basò il suo discorso all’assemblea del popolo. Accorata, vibrante, la rogatio del dittatore si richiamò alle qualità base della morale romana, poggiante sulla triade virtus, pietas e fides: occorreva essere vir, uomini coraggiosi che non temono le avversità e conservano la dignità umana in ogni frangente, poi avere pietas, essere cioè pii, devoti agli Dei e rispettosi delle autorità, in ambito domestico e verso gli organi dello Stato. Infine la fides, l’osservanza dei patti, degli accordi, dei contratti, sia quelli con gli uomini sia, a maggior ragione, quelli stretti con gli Dei. E Roma era vincolata, già dai primordi della sua storia, con le varie divinità, da Tiberinus a Marte, da Venere a Diana.

Conoscendo bene anche i ‘polli’ della massa quirite, Furio Camillo pigiò forte sui tasti della scaramanzia e della superstizione, parlando di fas, ossia ben augurale, fortunato, con un comportamento ligio ai sacri dettami del credo e del culto, mentre nefas, ossia nefasto, sfortunato, portatore di male nelle piú svariate e imprevedibili forme, l’atto sacrilego, l’offesa blasfema, la profanazione dei luoghi sacri, la rottura dei patti con la divinità. E abbandonare Roma, i suoi i templi e gli edifici consacrati, lasciare all’incuria e allo sfregio i sacelli e i delubri in cui i Manes, gli spiriti trapassati, si manifestavano ai vivi nelle ricorrenze stabilite dalla tradizione, tutto questo, disse Camillo al popolo in assemblea, sarebbe stato, piú che un’omissione, un sacrilegio.

Cosí, piú della fede, fu il timor Dei a convincere i Romani a rimanere per ricostruire e riconsacrare. Allora era facile persuadere una popolazione a comportarsi secondo virtus, pietas e fides. Era in discussione il rapporto tra gli uomini e la divinità. Facendo leva infatti sugli omina, i segni divini, e sui numina, gli Dei che li emanavano, si persuadeva il piú sordo dei soggetti ad agire per il bene comune. Opera abbastanza agevole, in quanto si aveva che fare con individui, i Romani del tempo in oggetto, che consideravano il divino, il magico e l’infero presenti in ogni luogo e forma di vita.

Ma oggi, come esortare alla virtú e al sacrificio un popolo dedito anima e corpo al culto del dio rotondo, con i giochi della finanza globale, di brokeraggio, di speculazioni, aggiotaggi, denaro tossico e simili? C’è un altro aspetto che rende attuale la metafora di Veio per il nostro tema. Allora Camillo esortava i Romani a restare, mentre adesso qui in Italia un’occulta congiura mediatica sembra spingere all’espatrio, all’abbandono del Paese, per siti remoti, infiorando il consiglio di millantazioni edeniche sui luoghi suggeriti per impiantarvi la residenza definitiva. Naturalmente il ‘suggerimento’ viene dato con fraterna sollecitudine alle categorie socialmente indigenti, in particolare agli anziani, perché con il poco che hanno riescano a vivere decorosamente in quei paradisi di risulta. Mentre ai giovani si prospettano privilegi e facilitazioni nello studio e nel lavoro.

Jean Raoux «Le due vestali»

Eppure gli esperti invocano la necessità di promuovere l’incremento demografico, metre nei fatti si attua un graduale, felpato, velato sfoltimento demografico, con un clearing sociale di vasta portata, anche se nei modi morbido e lento. Non funzionerà. I Mani del popolo italiano vegliano, e non si lasciano ingannare. Vanificheranno la congiura dell’ostracismo selettivo e nessuno di noi fuggirà a Verio. Pianteremo in Italia la nostra bandiera, perché qui manebimus optime.

Se lo faremo la nostra fatica sarà premiata da un grande omen, come accadde ai Romani che restarono a Roma. Tra le macerie provocate dal passaggio dei Galli, che i rimpatriati da Veio e da altri luoghi di rifugio andavano ora restaurando e riedificando, fu ritrovato un lituo, il bastone ricurvo che gli àuguri usavano per la divinazione e la presa degli auspici. Per unanime giudizio, si riconobbe che il lituo fosse quello appartenuto a Romolo, il primo re: un contorto bastone da àugure, che sembrava voler augurare ai Romani un avvenire di prosperità. Tornarono anche le Vestali, che all’arrivo dei Galli erano riparate con la Virgo Maxima a Cere, l’odierna Cerveteri. Riportarono con loro il fuoco sacro, che mai doveva spegnersi. Roma era salva. Lo sarà anche l’Italia, se resteremo a difendere il fuoco della nostra civiltà, armati di virtus, pietas e fides.

Ovidio Tufelli