Alle calende di aprile si celebravano i Veneralia: donne in corteo, recanti ciascuna una corona di mirto, si recavano in processione al bagno pubblico maschile nel Foro Olitorio, piú tardi tempio dedicato alla Fortuna Virile, e lí facevano il bagno lustrale. Il mirto era simbolo di Venere, che in quell’occasione diventava “versicordia”, ispirante cioè l’amore che volge il cuore della donna al matrimonio, alla procreazione della vita. La Fortuna Virile, la fecondità, essendo nel caso condizione sine qua non.

L’occupazione forzata di un luogo pubblico destinato esclusivamente agli uomini, consenzienti nel caso particolare all’irruzione, parte di un antico rito metroaco, voleva ribadire l’importanza e l’autorità della donna nell’ambito familiare e statale, essendo ogni donna per legge di natura e diritto sociale mulier, mater e matrona, citando Cornelia, madre dei Gracchi, quale modello di eccellenza.

Ma i Romani antichi erano anche amanti della giustizia, dell’equanimità, ed erano soprattutto realistici, non potevano limitare il loro apprezzamento alla sola funzione generatrice della donna, necessaria e nobile quanto si vuole, ma che finiva con l’ignorare, minimizzandola, la qualità lunare, magica, misterica e in fondo sacra che ogni donna possedeva, oltre alla sua naturale dote consolatoria, la gratia, il quid indefinibile che improntando di sé la condizione in cui viveva, la rendeva piú umana e festosa.

Lawrence Alma-Tadema «Floralia»

Per equiparare la donna fattrice di vita umana e la donna consolatrice di cuori umani, il Senato volle istituire la Festa di Flora, la dea della terra, protettrice della vegetazione in rigoglio, della rinascente natura agreste assimilata a quella di una fanciulla al suo fiorire alla vita. Ecco allora i Ludi Florales, che si svolgevano dal 28 del mese e si protraevano per tutto il mese di maggio. Con i primi fiori e le nuove foglie le donne intrecciavano serti e ghirlande e le portavano al tempio di Flora, eretto su un’ara votiva delle origini, sul lato meridionale del Palatino. Celebravano con quel rito festoso il rigoglio della natura, invocando grazie dalla dea, il cui simulacro veniva lustrato e inghirlandato.

E per ribadire l’insostituibilità e peculiarità del loro ruolo nella società quirite, inscenavano parodie buffe delle arti marziali dei Salii in onore di Marte, espressione della virilità bellica maschile, a torto ritenuta l’unica garanzia della sicurezza dei cives e dello Stato, riducendo la pietas soccorrevole e leniente dell’elemento femminile e la sua funzione culturale, alla facoltà di generare figli e procurare il piacere sessuale. Con i Floralia le donne romane anticipavano di secoli il fenomeno del me-too, ma senza l’armamentario ideologico e lessicale del femminismo duro, bensí con piú fantasia e con quella grazia che rendeva costruttiva e non ostile la loro partecipazione al gioco sociale.

Lavare la statua della divinità prima del rito riguardava sia i Veneralia che i Floralia, ma in questi casi la lustratio del simulacro avveniva nel sacello stesso dove dimorava la divinità. Non per Cibele, la Magna Mater. Il 4 del mese di aprile, la statua della dea veniva prelevata dal suo tempio sul Palatino e portata con una solenne processione sulla Via Appia, nel punto dove scorre il fiumicello Almone. Qui la statua veniva immersa nella corrente e ‘lustrata’, prima di essere riportata nel suo tempio sul Palatino.

Il ritorno a casa della dea dava inizio ai Ludi Megalenses celebrati in suo onore e in memoria del suo arrivo per mare lo stesso 4 aprile del 204 a.C. Durava da troppo tempo la guerra con Cartagine, la seconda, e non l’ultima, contro la città fenicia che dall’Africa minacciava Roma contrastando il suo progetto di dominio assoluto nel Mediterraneo. Cartagine andava distrutta, questo l’imperativo dominante a Roma. Intanto, però, alla guerra si era aggiunta una terribile pestilenza come mai si erano avute. I Libri Sibillini, consultati, erano stati tassativi: la soluzione doveva venire da lontano, dalla Frigia, in Asia Mnore. Lí, a Pessinunte, la terra dei Cabiri, in un tempio sul mare ventoso, veniva adorata da tempo immemore una pietra nera a forma di cubo. Da questo feticcio caduto dal cielo i sacerdoti che lo custodivano avevano preso il nome, cubiri, poi Cabiri. Emanava un’energia ignota, la Pietra Nera, e la dea cui era stata dedicata, Cibele, la Magna Mater, faceva miracoli. Il primo indusse il re di Pergamo, Attalo, nella cui giurisdizione si trovava il santuario dei Cabiri, a cedere ai Romani la statua della dea in cui era incastonato il misterioso cubo nero. La sua disponibilità mirava a far entrare il suo regno, minacciato dai Persiani, nella protettiva orbita del potere di Roma, ormai potenza egemone in tutto il Mediterraneo e l’Asia Minore. Cedendo la preziosa reliquia, Attalo ottenne quello che voleva: la sua appartenenza al destino di Roma. Ciò permise a suo figlio Eumene di valorizzare il regno con la costruzione nelle varie città di biblioteche e teatri. A lui si deve quel gioiello di arte e bellezza dell’Altare di Pergamo, che descrive, nel colossale fregio scultoreo, la lotta tra Zeus e Atena contro i Giganti, servendo da modello per tutta la statuaria celebrativa posteriore.

Il secondo miracolo la dea lo fece quando la nave che trasportava il suo simulacro con la Pietra Nera, risalendo il Tevere dal porto di Ostia, si incagliò a Ripa Grande, a causa della secca del fiume. Uno strano modo di fare miracoli, direbbe il miscredente, far incagliare la nave proprio all’arrivo. All’Isola Sacra con il tempio di Esculapio, era presente il Collegio sacerdotale, quello delle Vestali, piú il fiore del patriziato romano, in testa Scipione l’Africano, poi tutto il popolo assiepato sulle sponde del fiume ridotto a una specie di fiumara calabrese.

Antonio Joli «Marco Curzio»

Come uscire dalla penosa situazione? Ci voleva, suggerí qualcuno, un sacrificio, come quello di Marco Curzio, che si era fatto inghiottire lui e il cavallo nella voragine che si era aperta nel Foro. Allora si era interrogato l’oracolo di Giove, che aveva detto chiaro e tondo che solo il sacrificio di un eroe senza macchia e senza paura avrebbe salvato Roma. Un grido di incitamento al cavallo, il tinnire dell’armatura sfavillante nel tiepido sole di aprile, un “oh!” prolungato della folla che aveva afferrato la situazione e l’intenzione del cavaliere. La sua voce disse qualcosa, una preghiera forse a Giove, o al Genio che reclamava la sua vittima per salvare Roma. Poi lo strattone alle redini del destriero, bardato come per un corteo trionfale, un nitrito prolungato, confuso al grido estremo di Curzio. Infine, le due figure, drammatiche e patetiche insieme sparirono nella voragine che si richiuse di scatto, come un infero congegno a serramanico. Un nugolo di polvere nell’aria, cinigia di un fuoco perverso del sacrificio offerto a una cupa divinità. Ma Roma venne risparmiata dall’ennesimo attentato al suo segnato destino, guerra o pestilenza che fosse.

Quella salutare ordalia sacrificale tornava ora alla memoria dei componenti la folla sgomenta per l’intoppo che bloccava la nave con a bordo, issata sulla prua, la divina Cibele che recava ai Romani, incastonata nella fronte della sua immagine, la pietra stellare che avrebbe liberato la città dalla peste. In particolare quel ricordo si riaffacciava alla mente della giovane vestale, Virginia Quinta Claudia, e la spingeva irresistibile a uscire dalla folla e come in sogno afferrare il canapo della nave e tirare, tirare, con spasimo e gioia insieme, ché la nave si staccava dall’incaglio, scivolando controcorrente. Vincendo l’ordalia pubblica, Virginia Claudia Quinta disincagliava la nave di Cibele, salvando Roma.

Cosí come avevano predetto i Libri Sibillini, indicando in una divinità femminile, Kubila, Cibele, venerata in molti santuari dell’Asia Minore, la salvezza dell’Urbe, infestata dalla libido mortis della guerra, un germe piú letale del morbo pestilenziale, che ne rappresentava soltanto la forma esteriore.

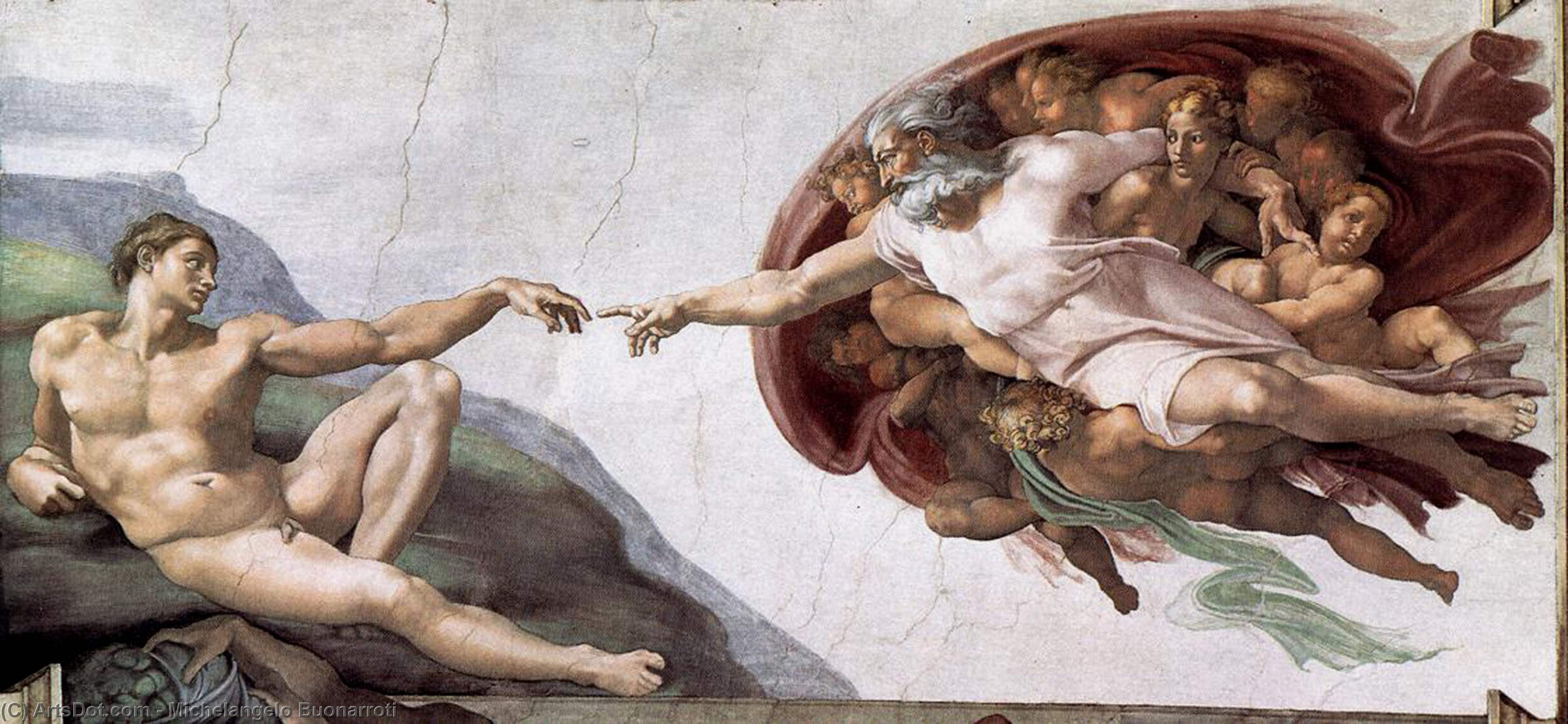

Michelangelo «Creazione di Adamo»

Chi erano le Sibille? Descrivendo il ‘Giudizio’ della Sistina in chiave misteriosofica, Steiner scrive: «Come ancora risuonino in Michelangelo le tradizioni dell’antica saggezza dell’umanità, ci viene specialmente incontro guardando il riquadro che rappresenta la creazione di Adamo. …Vediamo figure di Angeli e una figura femminile molto giovane e sveglia che guarda curiosa all’Adamo che appunto sta svegliandosi. Se con la Scienza dello Spirito cerchiamo come si comportino l’entità animica femminile e quella maschile, sapendo che l’anima femminile ha origine in tempi piú antichi di quella maschile, comprendiamo che cosa Michelangelo intendesse rappresentare con la tradizione che dipinse. Secondo la tradizione biblica esiste prima Adamo, e da lui deriva Eva. Rispetto all’Adamo di Michelangelo, Eva viene da tempi precedenti: Dio Padre la protegge con il suo mantello. Michelangelo guarda piú a fondo della tradizione biblica i segreti del mondo. …Ci sono poi le figure laterali …Da un lato ci sono le immagini dei Profeti e dall’altro quelle delle Sibille; entrambi appaiono come se volessero annunciare l’avvenire dell’umanità, e cioè il mistero del Golgota e il Cristo Gesú. Ai pagani doveva essere annunciato dalle anime delle Sibille, agli Ebrei dalle anime dei Profeti. …Nelle Sibille le profezie fluivano dai sostrati dell’anima, da quanto nell’autocoscienza umana non viene acquisito in chiara riflessione, per cosí dire in forma medianica, come oracolo. …Esaminando con la Scienza dello Spirito da dove provengono le forze delle Sibille, occorre dire che derivano da quelle che si potrebbero chiamare le forze spirituali della terra stessa, che sono piú legate ai sostrati dell’anima umana. Quando il vento e le intemperie giocano attorno a noi, chi è in grado di avvertire ciò che nella realtà sente quello che Goethe chiama “Spirito della natura”, sente come in tutti gli elementi lo Spirito attraversi il mondo. Le Sibille erano pervase da questo Spirito di genere inferiore, che tuttavia aveva in sé la forza tendente all’apparizione del Cristo. …Le Sibille possedute dallo Spirito della terra, i Profeti afferrati dallo Spirito cosmico che si manifesta non attraverso un’esperienza inconscia, ma in piena coscienza dell’anima».

L’episodio della venuta di Cibele a Roma, dell’0rdalia della vestale Claudia Quinta, del miracolo compiuto dalla dea frigia salvando l’Urbe dalla pestilenza, rimandano al tempo in cui il culto della Dea Madre e la divinizzazione del principio femminile non erano idee astratte ma facevano parte dei sentimenti profondi radicati nelle anime dei popoli, che attraverso il rito appropriato e l’Iniziazione ai Misteri attingevano alle forze occulte, invisibili ma operanti concretamente nella dimensione reale, un meccanismo, questo, ben noto ai conoscitori delle varie dottrine, agli officianti delle sacre liturgie.

Il papa Giovanni Paolo I, al secolo Albino Luciani, pontefice per solo 33 giorni, alla domanda di una giornalista: «Perché Dio, Santità, è soltanto padre?», rispose: «Dio è anche madre». Lo disse con quel suo fare pacato, il tono mite, il sorrisetto allusivo, ma con ferma convinzione teologica e l’autorità bastante a far digerire al popolo di Dio, e ai miscredenti pronti a mettere in imbarazzo il massimo responsabile della materia dogmatica della Chiesa di Cristo, l’enunciazione di un concetto esplosivo, mai considerato e forse neppure giustificabile in termini dottrinali. Dio era dunque anche donna, a sentire Albino Luciani, papa morbido in aspetto e modi, ma ferreo nella sua dotazione teologica. La sua affermazione, come era scontato, fece scalpore, ma illuminò il mondo.

Del resto la prima figura divina venerata dall’uomo delle caverne aveva le fattezze di una donna formosa, carnale, una fattrice della specie umana, madre, cioè donna, di natura femminile epperò colma di un carisma segreto che emanava persino dalle rozze statuine di creta modellate dai primitivi.

L’uomo del quaternario avvertiva per istinto quel mana indefinibile, il femminino, spirare dalla materia inerte che lo descriveva cosí rozzamente ma che veniva trasfigurato dalla sua empatia con l’umano. Rabdomante tenace, ostinato, instancabile, mai rassegnato, delle forze creatrici, l’uomo dei primordi le coglieva nello Spirito che aleggiava sulla materia, permeandola, sublimandola in eterico.

Il pantheon delle religioni osservate dalle prime società umane organizzate ebbe a capo una divinità femminile nella figura di una Madre degli Dei, la Grande Madre. Divinità femminili presiedevano ai Misteri: Astarte in Mesopotamia, Iside in Egitto, Diana a Efeso, Venere a Troia, Cibele in Frigia. Onfale, Mirina e Ipsipile erano amazzoni che comandavano eserciti, sedevano sui troni di molti regni orientali. Lemno era governata da donne.

Ma proprio da una delle città anatoliche della costa ionica si diffuse, intorno al VII secolo a.C. il morbo della filosofia razionale che propugnava la morte degli Dei e negava ogni trascendenza nei fenomeni cosmici e nelle occorrenze della storia. La Scuola di Mileto si accaní in particolare contro profeti e sibille che nell’occulto fluire delle forze e correnti trascendenti trovavano la chiave dei Misteri.  Una schiera di liberi pensatori capeggiata da Talete si impegnò anima e corpo a provare che il cosmo e la vita erano effetti di casualità e non del divino operante nell’ordine delle cose. Via dunque gli Dei, basta con i profeti che vantavano rapporti esclusivi con una divinità inesistente, via le Sibille che millantavano di replicarne la voce. Ecco allora la nascita dell’uomo eroe, del giustiziere che fa piazza pulita degli Dei e delle loro fole. E soprattutto eliminando quelle figure mitiche o concrete che della divinità davano la testimonianza. In un bassorilievo da Selinunte è scolpito l’eroe Perseo che uccide la Gorgona, metafora in pietra dell’uccisione del principio femminile di cui Medusa è un simbolo. Una lesa divinità che non si è mai interrotta nel tempo e ha portato alla finale remissione di una facoltà di cui le donne, tutte le donne, sono dotate, quando non vi rinunciano per l’acquisizione di una snaturata, maldestra virilità. Quando cioè rinunciano a essere la madre consolatrice, che soccorre e lenisce, protegge e rassicura. È la Madre della Pietà di Michelangelo, che culla il Figlio morto, illesa dall’orrore del Male. È la donna spiritualizzata, che vola indenne sul dolore e la morte. Lei salverà l’umanità e il mondo. Quando tutto e tutti lo abbandonassero, l’uomo troverebbe sempre Lei fedele ai piedi della sua Croce.

Una schiera di liberi pensatori capeggiata da Talete si impegnò anima e corpo a provare che il cosmo e la vita erano effetti di casualità e non del divino operante nell’ordine delle cose. Via dunque gli Dei, basta con i profeti che vantavano rapporti esclusivi con una divinità inesistente, via le Sibille che millantavano di replicarne la voce. Ecco allora la nascita dell’uomo eroe, del giustiziere che fa piazza pulita degli Dei e delle loro fole. E soprattutto eliminando quelle figure mitiche o concrete che della divinità davano la testimonianza. In un bassorilievo da Selinunte è scolpito l’eroe Perseo che uccide la Gorgona, metafora in pietra dell’uccisione del principio femminile di cui Medusa è un simbolo. Una lesa divinità che non si è mai interrotta nel tempo e ha portato alla finale remissione di una facoltà di cui le donne, tutte le donne, sono dotate, quando non vi rinunciano per l’acquisizione di una snaturata, maldestra virilità. Quando cioè rinunciano a essere la madre consolatrice, che soccorre e lenisce, protegge e rassicura. È la Madre della Pietà di Michelangelo, che culla il Figlio morto, illesa dall’orrore del Male. È la donna spiritualizzata, che vola indenne sul dolore e la morte. Lei salverà l’umanità e il mondo. Quando tutto e tutti lo abbandonassero, l’uomo troverebbe sempre Lei fedele ai piedi della sua Croce.

«All’origine lo Spirito Santo non era altro che la Madre di Dio (Iside ecc.). …Il principio di Iside, a un certo momento rifiutato, divenne poi, non piú compreso, lo “Spirito santo”, ma ripristinato poi exotericamente quale “vergine Maria”. …Prima la Iside venne volatilizzata quale “Spirito santo”, e poi ripristinata come “Maria”, senza consapevolezza dei nessi» cosí dice Steiner in una lettera del 9 agosto 1902 indirizzata a Wilhelm Hubbe Schleiden. Fu proprio Lei, Maria, la Iside Sophia, a far discendere lo Spirito per rincuorare i discepoli. Lei è la Colomba della Trinità, l’eterica fiamma che illumina il Pensiero dell’Uomo.

Ovidio Tufelli