Luca Signorelli «Dante»

Lo “Schermo della verità”

Un giorno, nella stessa chiesa dove era Beatrice, un’altra fanciulla di aspetto gentile volse lo sguardo verso il poeta, cosí che alcuni credettero fosse quella la donna amata da lui: di questa errata supposizione si giovò il Poeta per far “Schermo della veritate” e mantenere il segreto intorno al suo amore. Ma allorché questa fanciulla lasciò Firenze per recarsi in contrada molto lontana, il Poeta si vide costretto a scrivere un sonetto nel quale esprimeva il dolore di quella partenza.

In un altro sonetto, pertanto egli narrò che, essendo assente da Firenze, gli apparve Amore in abito da pellegrino per indicargli un’altra fanciulla che avrebbe potuto fare da “schermo”. Il Poeta trovò questa donna e recitò la sua parte con tanto impegno che cominciarono a correre mormorii su questa sua nuova passione, e la stessa Beatrice ne fu cosí mortificata che, avendolo un giorno incontrato, non gli rivolse il saluto che era per Dante motivo di tanta gioia.

Henry Holiday «Un incontro di Dante e Beatrice»

Rattristato, il poeta si rinchiuse nel suo turbamento e ancora una volta gli apparve Amore, per spiegargli la ragione del contegno di Beatrice e per indurlo a scrivere in poesia la sua tristezza e il suo desiderio di essere perdonato da colei che veramente amava.

Essendo morto il padre di Beatrice, Dante partecipa al dolore di lei e, descrivendo il compianto delle amiche e di coloro che la prediligevano, egli stesso parla di un suo profondo cordoglio.

Visioni

Poi il poeta viene colpito da una infermità che dura nove giorni: il pensiero della fragilità della vita umana fa intravvedere a Dante la possibilità della morte di Beatrice: cosí visioni tristi e presentimenti oscuri travolgono lo spirito del Poeta. Gli sembra che lungo una via sconosciuta vadano errando donne scapigliate e piangenti, che il cielo si oscuri, che le stelle piangano, gli uccelli cadano stecchiti e la terra si scuota tutta.

Un amico si avvicina al Poeta e gli annuncia la morte di Beatrice: il dolore attanaglia il cuore di lui; poi vede verso il cielo una nuvola candida dietro cui una schiera di angeli canta un coro celeste. Dante immagina di recarsi a visitare il corpo della creatura amata coperto di un candido velo, soffuso di grazia e di mistica bellezza. Le visioni si susseguono, finché a un certo momento, pronunziando il nome di lei, egli ritorna in sé e si accorge di aver soltanto sognato.

Morte di Beatrice

Dante Gabriele Rossetti «Morte di Beatrice»

L’impressione che Dante prova per la morte di Beatrice è particolarmente messa in rilievo nella Vita Nova: la città gli parve deserta e privata di ogni decoro. Egli sentí il bisogno di enunciare la dolorosa morte in un’epistola latina indirizzata ai principi della terra. Poi il suo dolore si espresse in rime e canzoni.

Ma una donna gentile, giovane e avvenente, si impietosisce del Poeta, il quale prova per lei un senso di amore e di gratitudine; cosí parla di lei in un sonetto e ancora in prosa, facendo notare tuttavia che il ricordo e il pensiero di Beatrice sono piú forti di qualsiasi altro sentimento.

Un giorno, mentre passavano per Firenze alcuni pellegrini diretti a Roma, Dante notò che essi erano molto pensosi ed immaginò che fossero intenti nel ricordo degli amici e della patria lontana e perciò non potessero provare alcun turbamento per la morte di Beatrice, che certo non avevano mai conosciuta. Ed egli sentiva il bisogno di trattenerli e di commuoverli, dicendo loro che il bene maggiore di quella città era perduto.

Qualche giorno dopo, in una portentosa visione, Dante vide tali immagini e provò tali mistiche sensazioni, che promise a se stesso di parlare degnamente di Beatrice in forma ancora piú nobile e piú vasta. Da quel momento alla figura di lei egli dedicherà tutta la sua vita e rivolgerà ogni suo studio. Cosí egli si esprime riguardo a questo suo proposito: «Se piacere sarà di Colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dire di lei quello che non fu detto di alcuna. E poi piaccia a Colui, che è sire della cortesia, che la mia anima sen possa gire a vedere la gloria della sua donna, cioè di quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira ne la faccia di Colui, qui est per omnia saecula benedictus. Amen».

Battaglia di Campaldino

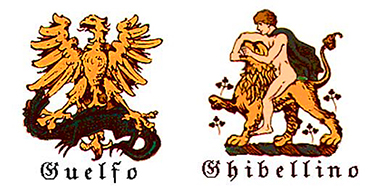

Erano quelli i tempi in cui fatali discordie travagliavano non soltanto le diverse provincie, ma le stesse città d’Italia: Dante non poté evitar di partecipare a queste lotte, recando tuttavia nel combattimento la consapevolezza di una spiritualità eroica e la coscienza di lottare, sia pure in un piccolo e particolare settore, per l’affermazione del suo ideale tutt’altro che settario, in quanto aveva fondamento soltanto sulla condizione imperialistica e universalistica. Cosí prese parte alla guerra che nel 1289 i Guelfi di Firenze condussero contro i Ghibellini di Arezzo, e fu il primo tra i valorosi che combatterono al Pian di Campaldino, dove gli Aretini, capitanati dal Vescovo Guglielmo degli Ubertini, sebbene si battessero con estremo impeto, furono vinti e dispersi.

In quella occasione Dante affrontò gravi pericoli, perché la prima parte della battaglia fu impegnata dalle schiere dei cavalieri, e l’arma equestre degli Aretini si sferrò con tanto impeto contro gli avversari che i cavalieri fiorentini furono costretti a retrocedere. I cavalieri vincitori si lanciarono all’inseguimento distanziandosi dall’armata appiedata, cosí che ad un certo punto si trovarono soli ad affrontare il rimanente dei cavalieri di Firenze e degli armati a piedi: nel fierissimo corpo a corpo che ne seguí, i Fiorentini, essendo in maggior numero, poterono aver ragione dell’avversario.

La descrizione della battaglia si ritrova in una lettera di Dante, il quale prese parte attiva alla fase piú ardente della mischia. Nonostante la vittoria, Firenze non ebbe pace perché, qualche tempo dopo, le sue milizie dovettero muovere in aiuto dei Lucchesi contro la città di Pisa e presero il castello di Caprona, dove Dante, che si trovava a militare anche in quella guerra, vedeva «li fanti che ne uscivano patteggiati».

Matrimonio di Dante

Il dolore del poeta per la morte di Beatrice, se pure fu alleviato attraverso questa serie di eventi che impegnarono intensamente la sua mente e la sua azione, si trasformò in una aspirazione continua alla figura ultraterrena di lei, cui però non era estraneo un senso profondo di tristezza. E gli amici del poeta che ne seguivano con affettuoso interesse lo stato d’animo e le diverse manifestazioni spirituali e intellettuali, lo consigliarono e quasi lo indussero a prendere moglie.

Fu cosí che nel 1291 egli sposò una gentildonna della famiglia dei Donati, dal nome Gemma, donna virtuosa, ma non certo rispondente al tipo ideale che Dante aveva riconosciuto in Beatrice. Questo spiega perché, nonostante che dal matrimonio nascessero quattro figli, l’unione non fu delle piú felici. Tuttavia Dante trovò un vero sollievo e un modo positivo per riattaccarsi ai significati concreti della vita, dedicandosi con impegno alla educazione dei propri figli, Pietro, Iacopo, Antonia e Beatrice.

In questo periodo egli vestí la toga e prese parte attivamente al governo della repubblica. E poiché per avere incarichi governativi occorreva essere iscritti nella categoria dei mestieri. Dante ottenne di essere aggregato in quella degli speziali.

Occorre dire che tali requisiti richiesti per accedere alle cariche pubbliche non avevano il significato di una gretta concezione della partecipazione alla vita dello Stato, ma che la richiesta di essi soprattutto tendeva a fare accostare alla vita pubblica anche i piú meritevoli delle classi lavoratrici e allo stesso tempo ad accomunare queste al patriziato.

Il Priorato

Arti e mestieri: Sarti

Avendo raggiunto l’età richiesta, nel 1300 Dante fu eletto tra i Priori di Firenze (Magistrati fiorentini con funzioni corporative, nominati da una commissione per le varie arti – 1283-1532), non per sorte, ma per elezione, come si usava fare in quell’epoca. Furono con lui nell’ufficio del Priorato Noffo Bonafedi, Neri del Giudice, Nello Doni, Bindo Bilenchi e Ricco Falconetti (a quel tempo i Priori erano soltanto sei: essi crebbero in seguito fino a ventuno, cioè quanti erano i mestieri e le arti).

Purtroppo il priorato fu per Dante l’origine di tutte le avversità che travagliarono la sua vita, secondo che egli stesso scrive in un’epistola: «Tutti i mali e tutti gli inconvenienti miei, dagli infausti comizi del mio Priorato ebbero cagione e principio; del quale Priorato, benché per prudenza io non fossi degno, niente di meno per fede e per età non ne ero indegno, perocché dieci anni erano passati dopo la battaglia di Campaldino, nella quale la parte ghibellina fu quasi al tutto morta e disfatta, dove mi trovai non fanciullo nelle armi, e dove ebbi temenza molta e nella fine grandissima allegrezza per li vari casi di quella battaglia».

Le fazioni

Era quella l’epoca in cui l’Italia veniva travagliata dalla intensa lotta delle fazioni: le discordie dividevano i paesi e le città e gli odi di parte si perpetuavano attraverso l’inestinguibile senso della vendetta.

A Firenze, dopo che era stato debellato il partito dei Ghibellini, il partito guelfo si era diviso in due partiti: i Bianchi e i Neri. Ora, per quanto i Bianchi e i Neri fossero in sostanza Guelfi gli uni e gli altri, tuttavia i Bianchi avevano carattere di conservatori e propugnavano l’indipendenza del loro comune dall’ingerenza di qualsiasi potenza straniera, mentre i Neri propendevano per una politica economica espansionistica e tendevano perciò a favorire la politica del Pontefice il quale peraltro vantava diritti su tutta la regione toscana.

Nel maggio del 1300 si iniziarono le lotte tra i Cerchi e i Donati che dettero luogo a una delle piú feroci guerre di quei tempi. Vieri dei Cerchi capeggiava i Guelfi Bianchi i quali erano in sostanza i plebei o “moderati”; mentre Corso Donati era a capo dei Guelfi Neri, ossia dei patrizi o “intransigenti”. E Dante, nonostante la sua aspirazione alla pacificazione della sua patria, dovendo pur trovare un terreno immediato per partecipare direttamente all’affermazione del suo ideale, parteggiò per Vieri dei Cerchi.

Alla stessa maniera, nell’altro campo, i Ghibellini si distinguevano in due correnti: gli “intransigenti”, che assunsero il nome di Secchi, e i “moderati”, che si chiamarono Verdi.

Zuffa dei Bianchi e dei Neri

Il dramma delle fazioni raggiunse a Firenze la sua fase piú critica la sera del 15 maggio 1300. In piazza Trinità, mentre si festeggiava il mese di maggio con danze e gaie canzoni, il caso volle che un gruppo di cavalieri di parte nera si scontrasse con un gruppo di armati di parte bianca. Si iniziò un combattimento ad arma bianca, durante il quale ad uno dei duellanti fu mozzato il naso con un colpo di spada. Fu questo malaugurato sfregio la scintilla che fece scoppiare il grande incendio, dividendo nettamente tutta la città in due avversi partiti, il popolo grasso e il popolo minuto. Da quel giorno le zuffe, i combattimenti e le vendette non ebbero tregua.

La zuffa di Calendimaggio

Il mese seguente, nel giorno di S. Giovanni i cittadini notabili di parte nera aggredirono i Consoli delle Arti che sulla piazza del Battistero recavano in composta processione i doni al santo protettore della città. Secondo che narra Dino Compagni gli aggressori gridavano: «Noi siamo quelli che demmo la sconfitta in Campaldino e voi ci avete a compenso tolti gli offici e gli onori della nostra città».

In quel giorno molte famiglie di Firenze dovettero piangere la morte o il ferimento di loro congiunti. Al tempo stesso si preparava un’atroce congiura da parte dei Neri, i quali pretendevano di ristabilire la pace in Firenze facendo strage dei cavalieri di parte bianca.

Figura temibile di partigiano era Corso Donati: uomo di grande valore e di pronta intelligenza, tuttavia per l’attuazione dei suoi violenti piani non esitava a servirsi di sicari e di losche figure di mestieranti delle armi. E poiché Dante apparteneva al partito di Vieri dei Cerchi, era costretto a vivere in una tensione continua e a stare incessantemente in guardia per non cadere vittima di qualche proditoria aggressione. Questo dover continuamente stare sulle difensive era tuttavia una efficace disciplina per il suo forte animo, che già aveva affermato le migliori qualità virili nella battaglia di Campaldino: non poteva essere impresa facile perciò per il Donati sbarazzarsi di lui.

L’esilio dei capi Bianchi

Raffaello Sorbi «Morte di Corso Donati»

Fu naturale che, essendo stato eletto tra i Priori di Firenze, Dante immediatamente consigliasse i nuovi chiamati a reggere i destini della città, di bandire Corso Donati e i suoi seguaci, i quali infatti furono esiliati al Castello della Pieve. Inoltre si iniziò la persecuzione dei personaggi piú pericolosi del partito dei Neri, ma non con tanta severità e intransigenza che tutti venissero cacciati da Firenze. Infatti ve ne rimasero molti e particolarmente quelli politicamente meno conosciuti, che seguitarono a svolgere sottilmente la loro opera disgregatrice, partecipando anche sotto mentita spoglia alla cosa pubblica. Doveva essere questo il fomite di nuove discordie, cui avrebbero tenuto dietro reazioni violente contro il partito dei Bianchi.

Nelle tremende discordie che travagliavano Firenze e specialmente nella continua lotta fra Bianchi e Neri, Dante svolse in sostanza un’opera di pacificazione; e si dovette proprio al fatto che i suoi moderati consigli furono ascoltati dai piú faziosi, la deliberazione che egli favorí di esiliare i capi piú turbolenti delle due parti, per cui se i Neri furono inviati al Castello della Pieve, i Bianchi furono confinati a Sarzana. Guido Cavalcanti, capo di questi ultimi, poco dopo il suo arrivo nella terra d’esilio, cadeva malato a causa del clima insalubre e Dante, mosso a compassione per il suo vecchio amico, non esitò ad accordargli il ritorno in Patria. Questo gesto umano del Poeta fu malamente interpretato dai partigiani Neri i quali videro nel richiamo di qualcuno dei Bianchi un segreto favoreggiamento di questa fazione da parte dell’Alighieri.

Guido Cavalcanti

Qualche storico a questo punto non mette in dubbio che Dante deliberatamente favorisse gli uomini di parte bianca. La verità è che il Governo della città tentò di intervenire con la forza della sua autorità per pacificare veramente la popolazione, inviando in esilio, per misura di ordine interno, i principali capi dei due partiti: e ciò si dovette anche – come si è detto – al saggio consiglio di Dante Alighieri. In questa occasione Dante, per il bene comune, non esitò a imporre il sacrificio dell’esilio al suo caro amico Guido Cavalcanti; ma due o tre mesi dopo, con grande indignazione dei Neri, veniva concesso soltanto ad alcuni Bianchi di ritornare in patria e ciò non per l’intervento di Dante il quale, commosso per la malattia di Guido Cavalcanti, si era preoccupato di intercedere soltanto per lui.

Massimo Scaligero (2. continua)

Tratto da: Dante, Domenico Conte Editore, Collana “Vite”, Napoli 1939.