Non tutti dicono quello che pensano, non tutti pensano quello che dicono. È una storia lunga che va avanti dalla comparsa dell’uomo sulla faccia del pianeta e forse anche dalle origini del mondo. Alcuni credono che i due fatti debbano venire per forza considerati cronologicamente successivi: prima venne il mondo, dicono, e poi l’uomo; ma se anche fosse, questo succedersi non varrebbe piú di quanto valga costruire un teatro rispetto alle manifestazioni artistiche e culturali che vi saranno rappresentate dopo l’agibilità.

L’idea sta prima di tutto, poi viene la creatura, la quale prima o poi compirà un’azione, in concomitanza con un mondo che le fa da palcoscenico e senza il quale non potrebbe esercitare alcuna azione. Quando però tale processo si concretizza attraverso una moltitudine di anime in preda al doversi districare minuto per minuto dai tentacoli esistenziali (viluppi e trabocchetti del palcoscenico) allora entrano in ballo l’errore, l’autogiustificazione e la menzogna. Si genera una animata confusione (la confusione delle anime non potrebbe avvenire in altra modalità).

Perciò non sempre l’azione eseguita rispecchia fedelmente l’idea che l’ha fatta nascere; anzi, ai nostri tempi, il piú delle volte, dell’idea non v’è traccia; neppure l’ombra. Coloro che tuttavia agiscono in tal modo (nella confusione) sono indotti a ritenerla valida, palpitante; sostengono d’avere fatto le cose per bene con tutte le carte in regola. Dopo però si scopre che le carte erano false, cosí come si rivela falso il loro riferirsi alla realtà del mondo.

Ho trovato un esempio paradossale in una storiellina che, divertendo, evidenzia la scaltrezza di certi commercianti, in questo caso giapponesi, la quale, sulla spinta di una rivalità economica esagerata, raggiunge i limiti dell’assurdo. Nella stazioncina di un paese del Sol Levante s’incontrano due bottegai, i cui rispettivi negozi, stando sulla medesima via, offrono gli stessi prodotti; i due concorrenti covano l’un per l’altro una consolidata diffidenza, appena dissimulata dal rigido formalismo richiesto dalla tradizione orientale.

Cosí tra il serio e il meno serio, dopo lo scambio doveroso di saluti, inchini, complimenti e informazioni sulla salute delle rispettive famiglie, uno chiede: «Onorevole Concorrente, posso gentilmente sapere dove è diretto?». E l’altro: «Onorevole Concorrente, sono lieto di poterla informare che mi sto recando ad Osaka per affari». Al che, il primo si rabbuia in volto, il colorito solitamente giallino diventa rosso dalla rabbia e sbotta: «Eh no, Onorevole Concorrente! Non è cosí. Io lo so. So tutto. Lei dice Osaka per ingannarmi, per farmi credere che va a Tokio o da qualche altra parte! Ma io mi sono informato, e so che lei va veramente ad Osaka!».

Alla logica dell’inganno segue il vulnus del sentirsi raggirati; da esso per ovvia conseguenza scende l’incomprensione, in quanto ciò che avrebbe dovuto incontrarsi sul medesimo piano, viene spaccato in due tronconi, in cui ciascuno ritrova se stesso piú solo, offeso e indignato di prima.

Eppure, stando al fatto che questo bel meccanismo, formato da azione, controazione e reazione, è comune a tutti gli esseri umani, si potrebbe pensare che, dopo millenni d’esercizio, dovremmo in qualche modo esserne immunizzati, o quanto meno resi compatibili. Il che consisterebbe nell’accettare come inesorabile premessa, che se l’altro ha il suo diritto di mentire, io quanto meno mi riservo il diritto di non credergli, neppure quando, in un casuale incontro per la strada, mi sorride e mi augura buongiorno.

A livello dell’umanissimo desiderio del “volemose bene” e del “venimose incontro”, tutto ciò sembra una cosa orribile e impossibile da districare, specie se, dilagando, assumesse i contorni di status collettivo permanente.

Ma su questo pensiero cosí tetro non ci si deve soffermare piú che tanto: prima di tutto perché siamo soltanto agli inizi del nuovo anno, e poi perché tra le molte crisi già in atto, c’è pure quella in cui ciascuno apprende in modo scorretto e vive in modo maldestro le implicazioni, anche minime, postegli dal karma; tale congiuntura, avviata da tempo (a meno che il mio pessimismo non mi faccia prendere catarifrangenti per highspot) sta proseguendo tuttora imperterrita a passo marziale.

Forse la compatibilità dell’incomprensione è impedita proprio da questa forma di primigenia dicotomia: un malinteso mai chiarito dalle filosofie e neppure dalle scienze: da una parte il palcoscenico su cui rendere possibile il concreto realizzo di una rappresentazione, e dall’altra, i tanti personaggi “in cerca d’autore” che – consapevoli o meno – andranno ad eseguire le varie recite, a volte interpretando soggetti amabili e divertenti, altre volte costretti a svolgere ruoli squallidi, tristi e purtroppo anche malvagi e scellerati. A chi tocca, tocca.

Si potrebbe pure, con un eufemistico volteggio, rifare il concetto: sostenere che mezza umanità ritiene l’incomprensione un fattore circostanziale, spesso causato da un eccesso d’illegittima prudenza, e l’altra metà se ne senta invece esonerata in quanto tutto ciò che accade, o rientra nel comprensibile, oppure non è accaduto affatto (tanto per fare da pendant, una legittima imprudenza).

Chi desidera una terza soluzione, deve per forza pensare che qualcuno o qualcosa voglia costantemente mantenerlo nell’inganno e che quindi la verità stia proprio nell’opposto di quel che gli si dice, consiglia e dimostra.

Tra un garantismo all’acqua di rose che tenta di cautelare l’onorabilità onorevolmente perduta di qualche personaggio distratto, e l’incubo di una congiura internazionale che complotta ai danni della comunità intera, spargendo guerre e pestilenze, rincarando bollette, ammorbando l’aria, e compromettendo l’equilibrio ecologico del sistema terra, a quanti vengono presi di mezzo, quale altro scudo rimane se non il dubbio?

Dicono che il dubbio, se è costruttivo, sia una gran bella invenzione; ma quando però è inventato, allora decade a livello di “dubius busillicus” che serve soltanto a tenere lontana la verità cosí come gli zampironi, nelle sere d’estate, tengono lontane le zanzare.

In questo caso il termine “dubbio” diviene l’espressione di una sintesi inconscia per affermare che non si può piú credere a nulla né a nessuno.

Disgraziatamente, nell’analisi logica della lingua italiana, ogni doppia negazione corrisponde ad un consenso; se poi, come nel caso in esame, la negazione è tripla, si salvi chi può. Si costituirebbe subito una commissione di esperti che, dopo anni di approfondimenti e di studi, presenterebbero un testo unico delle possibili varianti.

È per questo che quelli che si reputano non credenti sono in fondo piú credenti di ogni zelante ortodosso, e quanti si vantano di esercitare l’arte dello spregiudizio, tengono in tasca cornetti e amuleti, anche se escono col cane per la consueta passeggiatina.

Ma qui entriamo in un campo minato, perché in sostanza si tratterebbe non solo di mettere in dubbio l’utilità del dubitare, ma anche, senza volerlo direttamente, di influenzare l’essenza dell’ignoto stesso, in cui è riposto il futuro d’ogni divenire, nel tentativo di volerlo ammalare dello stesso grado d’incoscienza col quale lo si pensa e solitamente lo si vuole scrutare.

Innanzi tutto, c’è da risolvere il dilemma della realtà e della verità: sono sinonimi? Oppure la verità prevale di gran lunga sulla realtà, perché quest’ultima appartiene al mondo delle cose, degli oggetti, delle percezioni. Il realismo è una scuola di pensiero che crede di afferrare quello che di fisico e sensibile c’è nel mondo; che dopo, da questo afferrare, ne faccia derivare anche altre conseguenze del tutto incompatibili con l’assunto iniziale, pazienza. Sono gli incerti della ricerca filosofica.

Viceversa il cosí detto verismo (piú frequente nelle arti, come letteratura e pittura) sembra fatto apposta per mettere il bastone fra le ruote del realismo. Quando Goethe ci avverte che in ciascuno di noi c’è piú di quel che si crede, non lo fa per incutere un misterioso timore nelle anime affascinate dal mondo degli oggetti e della materia; lo fa nel tentativo di ridestarle da un sogno, da uno speciale stato di torpore, documentato attraverso i bravi sicofanti dei miti e delle leggende, e che nacque molto tempo fa nella Caverna di Platone.

Da qui iniziarono due cammini: o scegliere di credere esclusivamente in ciò che si vede, si tocca, e si manifesta attraverso i sensi corporei, oppure andare alla ricerca di una verità superiore che sia capace di spiegare il senso e il controsenso dell’apparire e delle sue infinite manifestazioni.

Chi seguirà la prima strada, sarà portato a ritenere pazzoide, o quanto meno perditempo, colui che percorrerà la seconda. Questi invece, dal canto suo, ricambierà la cortesia, trasformando la propria ricerca in una promozione di autostima, rendendola altezzosa, arcigna e narcisistica quanto basta per ritenersi (immodestamente, s’intende) depositario unico della Verità Rivelata (o meglio, di una verità rivelata ad alcuni sí e ad altri no).

È noto che nei paesi guidati da un tiranno, dopo qualche decennio di malsopportazione, il popolo, comincia a non credere piú nelle verità ufficiali diffuse dai media e dagli apparati governativi; in quelli invece retti secondo i princípi della democrazia, sono necessari tempi molto piú lunghi per giungere alla medesima conclusione.

Come si suol dire, non è possibile ingannare tutti sempre, tuttavia è possibilissimo tirare avanti dispensando pubblicamente una mistura di verità, menzogna, omissioni ed ostentazioni, redatti con abilità professionale, spesso conditi da solenni manifestazioni (che vanno dalle parate militari, e dalle acrobazie delle Frecce Azzurre, ai campionati di calcio e ai festival di San Remo); roba propinata in dosi a volte omeopatiche, a volte massicce, secondo le necessità del momento e della posta in gioco (che gira e rigira è sempre il mantenimento dello status quo di quanti hanno agguantato le posizioni preminenti).

Angelo Lombroni «Quid Veritas?»

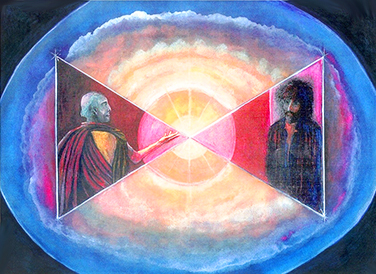

Ma io ho la netta sensazione che la verità sia tutt’altra cosa; molto mi conforta, nella lettura del Vangelo, il passo di Gesú davanti a Pilato. Alla domanda – la tragica domanda – posta dal Governatore si presenta il Cristo avvolto nel Suo silenzio.

Chissà perché qui molti riferiscono: «…alla domanda, si oppone il silenzio…». A me pare molto piú efficace il “si presenta”; il silenzio non ha nulla contro cui contrapporsi; questo fa parte della commedia umana della dialettica discorsiva.

Il Silenzio è tutt’altra cosa. Il silenzio minuscolo, quello che conosciamo tutti, è un intervallo tra un fragore e l’altro; il Silenzio maiuscolo è l’aere in cui l’anima può attingere nuovamente il respiro dell’ Eternità.

Quel silenzio ci doveva essere allora e a maggior ragione deve continuare ad esserci oggi. Non perché la verità sia un enigma cosmico irrisolvibile, ma per il semplice fatto che gli uomini, attraverso le loro numerevoli esistenze (e relative decantazioni di coscienza) raggiungeranno un giorno un punto di maturazione tale per cui saranno essi stessi a rappresentare la Verità. O almeno questo sarebbe il senso finale di tutta l’evoluzione, la quale – come insegna Massimo Scaligero – non si dà se non in vista di un ricongiungimento della forma creata col suo Principio.

In questo caso, le parole non servono piú. Potevano servire prima, quando la Verità era ancora un’Idea tutta da ricercare; cosí abbiamo fatto per ère e millenni; e i fiumi di parole, verbali e scritte, di quanti si sono impegnati nella ricerca, sono stati indispensabili per arrivare al momento in cui ci si accorgerà che i suoni fisici furono utili agli orecchi fisici, onde portare a compimento la loro funzione organica. Ma poi basta, finito lí.

Thich Nhat Hanh

Il compimento, come qualunque altra forma di sviluppo raggiunta, avrebbe aperto un nuovo corso. «Vi prego di ascoltare non solo le mie parole ma anche i miei silenzi» scrisse il monaco buddhista Thich Nhat Hanh. Un gran bel pensiero per l’umanità del futuro, per un’umanità maggiormente sensibile all’importanza della vita, maggiormente attenta a parteciparvi in modo corretto, senza riserve mentali, senza falsi pudori.

Con l’imparare ad ascoltare in silenzio ha inizio un’ascesi verso l’Amore; il vero Amore. Come l’Amore non si salva se non nasce dalla Verità, cosí la Verità non si salva se non nasce dall’Amore. Questo bisogna capire; impegnare le nostre forze affinché detta complementarietà divenga l’attitudine principale di ogni pensare, sentire e volere: una speciale forza dell’anima – necessaria e urgente – nella fase epocale di turbolenze interiori ed esteriori che stiamo attraversando.

Ascoltare in silenzio, per poter ascoltare nel silenzio, per giungere alfine ad ascoltare il Silenzio.

Sono tre passi da distinguere per bene, con cura. Nel primo, decido di tacermi: basta con la mia chiacchiera, basta con la loquela prolissa ed egoica, voglio ascoltare l’altro, gli altri, anche se ciò che dicono mi costa uno sforzo terribile, e quanto mi adatto ad ascoltare, non mi appare mai sufficientemente interessante rispetto a quel che avrei da dire.

Il passo successivo richiede l’abitudine al silenzio: me ne immergo come in un bagno tiepido e profumato, ristoratore, sono solo con me stesso e la mia anima può finalmente confidarmi tutto quello che teneva in serbo da tempo, che mi comunicava in sordina, ma che le mie orecchie, assordate dal fragore esterno, non potevano cogliere.

Il terzo passo è il passaggio decisivo: l’anima si dilata al punto di aprirsi all’universo intero; coincide con l’anima cosmica di quello, si riconosce in essa, anche senza le enormi paraboliche, e le antenne degli astrofisici, proiettate nei remoti spazi dell’etere, alla ricerca di una minima risonanza, che confermi un’ipotetica presenza aliena, cosí ora, in questa particolare posizione d’ascolto, che non ammette strumentazioni di alcun tipo, possono giungere al cuore pulsante dell’organismo umano, messaggi insonori, potenti, costruttivi.

Siamo adesso in grado di riprendere la domanda esposta nel titolo, ed è facile comprendere come essa sia stata formulata male per ignoranza condita con quel pizzico di alterigia che sempre accompagna ogni forma di saccenteria.

Infatti nell’evoluzione d’oggi, essendo questa ancora ben lontana da quel che comunemente intendiamo per Verità, la domanda è puramente pleonastica.

Quale senso può avere chiedersi se la verità debba venir proferita in qualsiasi momento e in qualunque circostanza, se non sappiamo assolutamente cosa sia la verità? Se ne siamo ancora lontani, separati in fatto di spazio e tempo, da distanze tali da rendere irrisori perfino i parsec e gli anni-luce dell’astronomia?

Cerchiamo d’essere un tantino piú coerenti con quella che è la nostra realtà, e riveliamoci che l’interrogativo “mascherato” nel titolo del tema era di tutt’altra portata; sicuramente inferiore alla prima versione, ma non per questo meno importante per quanto riguarda il convivere con noi stessi e con gli altri.

Abbassiamo allora l’obiettivo e riformuliamo il quesito: «È necessario (giusto, utile, doveroso) dire apertamente, sempre e comunque, tutto ciò che pensiamo?».

Ecco quindi l’argomento, molto complesso e controverso, il quale non è piú da affrontare a livello gnoseologico, come in effetto la domanda di partenza avrebbe richiesto, bensí da porsi a livello morale; uno scrupolo, una sensibilità tanto personali quanto collettivi, ma sempre inerenti all’etica.

Sono convinto che molti troveranno questa riflessione inutile e poco gradita; per quel che riguarda i nostri pensieri – o per dirla in modo piú semplice, quel che ci passa per la testa – è evidente che valgono le regole della buona creanza.

Ma se vogliamo essere fermamente aderenti al principio del vero, la cosí detta “buona creanza” si rivela un altarino dietro al quale si nasconde un po’ di tutto. Ai tempi in cui ero ancora ragazzino, giravano per la città molti reduci di guerra, feriti e invalidati, a volte in modo pesante, e che spesso per sopravvivere esibivano i segni fisici della loro sfortunata militanza; quando chiedevo a mia madre delle spiegazioni su quei poveri corpi martoriati, lei mi stringeva la mano con forza e mi invitava a passare avanti senza mostrare curiosità o interesse. «In questi casi – mi raccomandava – è bene non dire né chiedere nulla!».

Io invece avrei voluto chiedere a quegli uomini colpiti dalla sciagura, cosa, come e in quali circostanze, una tale cosa possa essere capitata, e non riuscivo a comprendere perché le mie domande sarebbero suonate inopportune o maleducate.

Dovevano passare piú di vent’anni, prima che afferrassi le regole del comportamento civile, elegante e sommesso, opportuno e opportunistico, generoso e interessato, pervaso da un profumino d’incenso appena accennato. L’ho appreso dai funerali: dopo lunga attesa in fila indiana, ci si accosta a chi ha perduto il congiunto e lo si abbraccia teneramente in silenzio.

Secondo la mia inclinazione avrei detto: «So che il defunto si occupava di tutta l’amministrazione di famiglia, teneva i rapporti con le banche, col commercialista e con le assicurazioni: so anche che tu sarai in grande difficoltà perché non ne capisci nulla, dal momento che non hai mai voluto occupartene. Adesso come farai?».

Detto cosí sarebbe stato uno scandalo. Sarei stato subissato da una serie di sguardi malevoli e indignati. Avrei letto il rimprovero sul volto di ciascuno. Avevo infranto le regole del gioco; e noi ci siamo costruiti un tipo di società capace di chiudere un occhio su moltissime malefatte, ma non su questa. Questa deve essere pagata. Praticamente equivale ad uno “sgarbo” fatto alla Mafia.

Perciò avrei dovuto dire: «Carissimo (o Carissima), sono affranto; il mio cuore piange con te! Penso che dovrai affrontare un periodo tremendo e che sarai in difficoltà a districarti da tutte quelle relazioni di lavoro in cui il caro defunto era cosí versato. Se potrò esserti utile, anche solo a livello di consiglio, sappi fin d’ora che io per te ci sarò sempre!».

Ecco, in questo modo non si suscitano turbative di sorta. L’umana commedia può proseguire imperterrita, e sempre al livello del veritiero e della rettitudine comparata.

È l’ imprimatur del perbenismo borghese, che ha saputo non solo fagocitare lo spirito delle grandi rivoluzioni storiche, ma si è addirittura appropriato del senso della Vita indicato dai Vangeli; lo ha addirittura manomesso secondo un gioco sottile di equilibrismi e cautele da rendere appagato il piú agguerrito dei diplomatici.

Cosí oggi si presentano delle situazioni in cui l’unica certezza espressa non è l’esito delle stesse, che non interessa nessuno, bensí la loro potenziale valutazione, in positivo o in negativo, che possa venir proposta e fatta circolare attraverso i media e gli altri organi d’informazione.

C’è stata una manifestazione di protesta di “quelli là” contro “quegli altri lí”? I promotori sostengono la presenza di centomila persone; per le Forze dell’Ordine non piú di 35.000.

Perché non ristrutturare la vostra vecchia casa? Con lo sconto in fattura, pagherete solo il 50%.

Negli ultimi mesi dell’anno scorso il PIL è cresciuto del 3% e la produzione industriale del 4,5%; calano le esportazioni di manufatti, conglomerati e prodotti lavici, ma aumentano i derivati e le misticanze transattive. Tenuto conto dei dati del periodo ante-pandemico, il debito pubblico è risalito solo del 27%, anche se i “fondamentali”, si legge in una nota del MIPE, continuano ad esserlo.

La Pubblicità è l’anima del Commercio (sono commosso per il Commercio).

Bisogna fare qualcosa per il Terzo Mondo? Potremmo fare un Quarto Mondo, ancora piú povero e malandato, in modo che, se non altro per confronto, quelli del Terzo abbiano a che consolarsi.

È veramente riprovevole che molti esprimano i loro giudizi accusando, rimproverando e addossando responsabilità ad altri (mi rendo conto di aver fatto or ora ciò che sostengo non doversi fare).

Se dopo una corsa campestre per bambini il primo arrivato esprimesse al pubblico la sua gioia, dicendo: «Sono contento d’essere arrivato primo; ciao mamma, ciao papà», tutti applaudiremmo sorridenti e commossi. La stessa frase, detta da un adulto, campione di ciclismo, dopo la vittoria in gara, susciterebbe critiche e derisione per la pochezza e la banalità del contenuto.

Dove sta la verità? È la frase a produrre effetti sibillini, o sono i personaggi che l’hanno proferita a trovarsi in difficoltà dialettiche? Oppure siamo noi, a pretendere dagli altri una verità, la quale però abbia il buon gusto di non rompere l’equilibrio delicatissimo del nostro realismo convenzionato?

Scopriamo che la verità – dichiarata palesemente e senza remore – può a volte essere micidiale. E non soltanto perché può contravvenire le regoline del galateo, o di altri codici moralistici in uso tra gli esseri umani, amanti della comportamentistica di facciata, ma piuttosto perché di fronte ad essa anche un campione di astuzia e di strategia può trovarsi in difficoltà e compiere quel determinato gesto o azione che non avrebbe dovuto compiere.

In sostanza la Verità è, per alcune anime, una luce talmente abbagliante da divenire insostenibile; e poiché non tutti siamo interiormente strutturati come Saulo/Paolo, è facile, in un attimo d’inavvertito smarrimento, finire fuori strada e schiantarsi da qualche parte (sarà per questo che gli automobilisti durante la guida indossano gli occhiali da sole?).

Chi incontra la Verità non ha nulla da temere, ma chi si scontra con la medesima, può farsi veramente male. Al proposito c’è un aneddoto riguardante la storia nordamericana del XIX secolo, quando erano ancora in corso da parte dei “visi pallidi” le guerre etniche contro le tribú indiane.

Piú o meno conosciamo tutti i fatti di Little Bighorn, nonché la disfatta del 7° Cavalleggeri, comandato dal Ten. Col. George Armstrong Custer (nominato Generale, dicono, per un disguido amministrativo) ad opera della coalizione di nativi guidati da Cavallo Pazzo.

La narrazione ufficiale dei fatti storici è molto plissettata, in genere perché scritta unilateralmente dai vincitori; ma da uno di questi risvolti, emerge un quadretto che merita venir ricordato, non tanto per il suo grado di verismo, del quale è bene dubitare, ma per il fatto che rende vivo il potere di una testimonianza diretta, che a sua volta conferma le considerazioni precedentemente svolte, e nel contempo le trasforma in spunti di meditazione. Questo è quello che importa; di là dal fatto che tutto ciò sia accaduto in un modo o nell’altro.

Per la cronaca, nel 1970 da un romanzo di Thomas Berger, “Little Big Man”, venne portato sul grande schermo per la regía di Arthur Penn, il film “Il Piccolo Grande Uomo”. Un ragazzino di razza bianca, cresciuto e spiritualmente allevato dai Cheyenne, secondo un grado elevato d’iniziazione guerriera, dopo una serie di vicissitudini rocambolesche, si trovò da adulto a fare lo scout per la cavalleria statunitense. Di conseguenza non aveva piú amici, né compagni, gli restava solo la fede in se stesso, nel valore della vita e nel Grande Spirito dell’Universo. Era la sorte che spesso toccava ai mezzi-sangue, che le varie società dell’epoca erano disposte ad accogliere nella misura in cui era possibile sfruttarli.

Nel mese di giugno dell’anno 1876 il nostro personaggio era cercatore di piste al servizio del 7° Cavalleggeri, lungo i canaloni che fiancheggiavano il torrente Bighorn, nel Montana. L’esercito del Colonnello/Generale, per una serie di disguidi, contrattempi e ordini affrettati, era sparso in piú direzioni; scarseggiavano munizioni e rifornimenti; era imminente un attacco congiunto da parte dei “pellerossa”, i quali anche se mal equipaggiati, erano però in numero soverchiante ed estremamente determinati. Anche perché difendevano le alture circostanti, i Monti Neri, ritenuti zona sacra per i loro convincimenti di fede.

Nelle ore in attesa di un attacco che non si sapeva da dove sarebbe potuto arrivare, Custer adocchiò il piccolo indiano che faceva parte delle sue guide, e quasi sprezzante nel rivolgergli la parola, lo apostrofò con lo sgarbo e col cipiglio di chi sa di essere superiore di rango e di razza, chiedendogli da quale direzione sarebbero, secondo lui, sbucati «quei suoi stramaledetti pidocchiosi ex compagni pennuti».

Nel sole del tramonto, i due si guardarono per la prima volta con attenzione, strizzando un po’ gli occhi, riducendoli a due fessure, e tenendo a mente un lungo processo di pensieri e di valutazioni: nel Piccolo Uomo, messo dal destino di fronte al Grande Uomo, ora scorrevano come un fiume di cavalli liberi nella vastità delle praterie.

Gli ritornarono indietro nel tempo gli insegnamenti, i riti e le preparazioni usati dalle tribú Cheyenne prima della caccia e delle battaglie. E con i ricordi tornarono pure le parole del Capo Tribú, suo padre putativo, che gli erano state insegnate dalla prima infanzia; le voci dei suoi fratelli che in quelle occasioni balzavano a cavallo gioiosi e convinti, con gli occhi sfavillanti e il cuore ardente, e intonavano il loro canto di guerra: «Padre, oggi il mio cuore vola alto come un falco: sento che sarà un buon giorno per vincere o morire!».

Adesso, davanti a lui, sovrastante per statura, prestanza, e uniforme, il Generale, gambe larghe e pugni sui fianchi, aspettava impaziente una riposta.

Fu un’ispirazione: la risposta venne: «Generale, tu sai che un indiano non attaccherà mai col sole negli occhi!».

Bastò questo. Il Comandante dette tutte le disposizioni del caso eseguendo letteralmente l’opposto della risposta ricevuta. «Figurati se mi faccio fregare da questo “mezza piumetta”! Il cialtrone non vedeva l’ora di snocciolarmi la sua bugia, ora gli faccio vedere io chi sono e chi è il 7° Cavalleggeri!».

Fu cosí che morirono tutti, e l’indianino (scout di sangue misto, cialtrone ma non bugiardo) sopravvisse miracolosamente al massacro. Negli anni che seguirono ebbe pure occasione di raccontarlo nei vari saloon del West, sempreché gli si pagasse un whisky e qualche sigaretta. Per lo piú non venne creduto.

Nel contesto tale storia a noi può interessare nella misura in cui dimostra inderogabilmente come una verità, detta papale papale e senza secondi fini, ma udita da orecchie indegne di sentirla, divenga letale per il portatore di queste. Se la posta in gioco è alta, la Bocca della Verità funziona bene anche nel Montana e non soltanto nel quartiere romano di Ripa.

Non trovo altro da aggiungere; se non tutto, credo d’aver toccato almeno le cose piú importanti da cogliere e sostenere. Messe in un certo ordine, sono: la Verità è impossibile da trasmettere a parole, perché, per ora, ne sappiamo poco; in tutti i casi le parole sono, allo stato attuale, ancora slegate dai concetti; mancando la corrispondenza, manca la precisione.

Possiamo semmai riferire quelli che sono nostri pensieri del momento; appunto su questo nasce il tema etico: se il pensiero possa o debba venir manifestato indipendentemente da circostanze e condizioni.

La risposta non è affermativa, ma lo diventa nei seguenti casi:

- se chi prende la parola tiene in debito conto l’onestà del suo intento;

- se è convinto di farlo con obiettività, lucidità e senza ostentazione;

- se è in grado di trovare toni, verbi e aggettivi giusti, l’espressione del volto e l’atteggiamento corporeo, consoni a quel che ha da dire;

- se il momento per farlo è propizio;

- se l’ascoltatore (o gli ascoltatori) dimostrano almeno un minimo d’interesse;

- se il contenuto dei pensieri non va a ledere, anche di sfuggita, sentimenti, ricordi e sensazioni partecipate e/o vissute dai presenti.

Una goccia d’antica saggezza riferisce che “Un bel tacer non fu mai scritto”; di mio aggiungo “…né tanto meno parlato”. Ma forse esagero, perché qui la doppia negazione non aiuta a capire.

Angelo Lombroni