Carmelo Nino Trovato

Mi è stato chiesto dalla Redazione dell’Archetipo di narrare della mia attività di pittore, il che un po’ mi imbarazza poiché rischio di autocelebrarmi. Il problema è che per parlare di me devo citare alcuni amici illustri, nel campo dell’arte e della cultura, che chissà come mai sono diventati miei amici: il karma è a volte sorprendente.

Madre e figlio

Parto da lontano, quando da bambino temporaneamente, “milanese”, senza avere nessun esempio in famiglia, disegnavo e dipingevo con una certa abilità, al punto tale che molti anni dopo, nel corso di una mia mostra a Palazzo Costanzi di Trieste, presentata nel 2006 congiuntamente da Paolo Portoghesi e da Philippe Daverio, esposi anche un quadretto realizzato a nove anni: “Madre e figlio”. Cosí, tanto per divertimento.

Non credo che fossero opere d’arte, quelle che eseguivo da piccolo, ma piacevano alle maestre… ed un po’ meno alle mamme dei miei compagni di classe, che ritenevano fossero realizzate dai miei genitori. L’abilità artigianale è certamente utile, ma non basta per far nascere un’opera d’arte, come ho scritto in un precedente articolo.

Tornato a Trieste a dieci anni, conobbi a scuola un ragazzino che divenne mio fraterno amico e che ritrovai alle medie e al liceo scientifico, laddove tutti e due fummo “iniziati” alla Scienza dello Spirito da un altro caro amico. Questo nostro compagno di classe, che poi divenne il mio medico di fiducia, quando poteva si recava a Roma per incontrare Massimo Scaligero. Cosí il mio amico delle elementari divenne un seguace dell’Antroposofia, con una volontà di ferro che conservò fino a quando alcuni anni fa abbandonò il cammino terreno. E fu il futuro medico che convinse anche me, proveniente da una tradizionale famiglia cattolica, a scegliere di avvicinarmi a questa Via, con delle parole che ricordo ancora: mi disse che ero libero di decidere se seguire o meno gli insegnamenti di Steiner e di Scaligero, però dovevo pensare che a me veniva data questa possibilità di scelta, mentre alla maggior parte degli esseri umani questa opportunità non viene ancora offerta. Mi misi quindi a studiare i testi fondamentali dei due Maestri e fra le altre cose capii un poco meglio perché io impiegassi parte del mio tempo a dipingere.

Intanto mio padre mi aveva fatto conoscere un anziano pittore che mi prese “a bottega” con grande generosità, per affinare tecniche che fino ad allora avevo utilizzato istintivamente. Forse non era un grande artista, Alfredo Surian, ma tecnicamente era eccellente. Ed era un grande signore: nonostante la grande differenza di età si rivolse a me sempre dandomi del lei, dicendo che ogni essere umano ha la sua dignità.

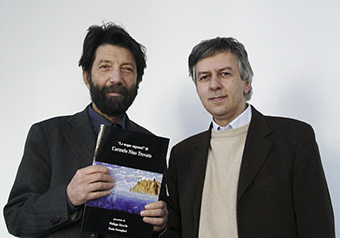

Con Massimo Cacciari

All’Università scelsi di iscrivermi ad Architettura a Venezia, poiché non mi interessava frequentare l’Accademia, dove non si insegnava piú a dipingere ma ad essere “artisti” nel solco del maestro di turno: motivo per cui gli allievi finivano per produrre tutti le stesse opere. Nella città dei Dogi fui allievo di Massimo Cacciari, che insegnava Estetica e che ancora oggi mi onora della sua amicizia. Alla prima lezione a cui assistetti di chi parlò il filosofo veneziano, con mia grande sorpresa? Di un certo Rudolf Steiner…

Sempre a Venezia sostenni un esame con Guido Perocco, grande storico dell’arte, direttore del Museo d’Arte Moderna di Ca’Pesaro. Lui volle vedere i miei quadri e le mie grafiche, e nel 1984 mi segnalò quale pittore dell’anno nel catalogo “Bolaffi” della Mondadori, ed in seguito volle presentare una mia personale a Trieste, alla Galleria Cartesius.

Con Aligi Sassu

Il destino poi mi portò a vincere dei premi a Milano, dove conobbi uno dei piú celebri pittori del Novecento, Aligi Sassu, che non so come divenne anche lui mio amico e mio secondo maestro. Credetti, ma non era cosí, che lui conoscesse l’Antroposofia, visto che dipingeva partendo proprio dal colore, senza disegnare, realizzando i suoi cavalli rossi ed i paesaggi di Maiorca dai colori iridescenti.

Carmelo Nino Trovato «L’enigma del lago» Affresco ad Arcumeggia

Con estrema generosità Aligi presentò con un suo scritto mie personali al Centro San Fedele di Milano ed al Museo Revoltella di Trieste. Poi mi invitò ad eseguire un mio affresco ad Arcumeggia, il paese dipinto piú famoso d’Italia, con opere eseguite sulle pareti esterne delle case dai piú grandi artisti dell’epoca, quando gli chiesero di realizzare un suo secondo dipinto per questo borgo in provincia di Varese.

Purtroppo nel “mestiere” di pittore, se si vuole difendere il proprio operato è necessario organizzare delle mostre e possibilmente farle presentare da illustri critici o storici dell’arte, nel tentativo di brillare di luce riflessa. Si tratta di un rito sociale dai tristi contorni, anche perché, come diceva Steiner, le personali accostano opere che spesso nulla hanno a che fare l’una con l’altra. Consoliamoci pensando che anche i grandi artisti del passato erano costretti a dipendere dal principe o dal cardinale di turno, cercando di attirare la loro benevolenza, determinata nel loro caso dalla grande qualità delle opere.

Cosí Philippe Daverio, amico dalla sconfinata erudizione, volle presentare due altre mie mostre: l’una nel 2011 al castello di Duino, dei principi della Torre e Tasso e l’altra al Palazzo Gopcevich di Trieste, nel 2017.

Con Vittorio Sgarbi

Opere esposte alla 54° Biennale di Venezia

Nel 2011 invece Vittorio Sgarbi mi invitò ad esporre alla 54ª Biennale di Venezia nel padiglione diffuso del capoluogo giuliano.

Ma torniamo al lavoro del pittore. Fin da giovane avevo l’impressione che alcune mie opere potessero condizionare, sia positivamente che negativamente, il decorso del mio destino. Pensavo cioè che il dipingere certi soggetti avesse una sorta di valenza magica, capace di far verificare eventi anche fastidiosi. Motivo per cui mi accostavo a determinati quadri con una sorta di reverenza e dipingevo con un certo timore, mettendo anche in atto una serie di riti apotropaici (per allontanare il male) di cui ero vittima fin dall’infanzia. Ho sempre pensato che per poter produrre opere d’arte, sperando di esserci riuscito almeno in rari casi, fosse necessario avere un surplus di “sensibilità”, utile all’arte ma dannosa al sereno svolgimento della vita: l’essere “artista”, insomma, in certi momenti può essere vissuto piú come una condanna che come un dono del Mondo Spirituale.

A casa di Paolo Portoghesi

All’inizio della mia “carriera pubblica” di pittore, cioè quando ho cominciato ad esporre, non volevo vendere i miei quadri. Dipingevo per me e non volevo assolutamente separarmi dai miei lavori. Al punto tale che, nonostante in quel periodo avessi bisogno di guadagnare, discutevo a lungo con i potenziali clienti non per vendere un quadro ma per rifiutarmi di venderlo. Ed i miei amici galleristi cercavano di convincermi di limitare al massimo il numero delle opere non in vendita. Alla fine superai in parte questa fase considerandola una sottile forma di egoismo.

Prima di cominciare ad esporre non volevo far vedere i miei quadri agli altri, poiché avevo l’impressione che potessero rivelare il profondo della mia anima. Ricordo un simpatico episodio dei tempi del liceo, ove un mio compagno di classe, caro amico e anche lui oggi seguace della Scienza dello Spirito, si presentò sulla porta di casa senza preavviso per vedere i miei quadri, ed io, nonostante una mia certa timidezza dell’epoca, fui irremovibile e non lo feci entrare.

Subito dopo la laurea venni chiamato a svolgere una breve supplenza in una delle piú problematiche scuole medie della mia città. Il primo giorno che entrai in classe pensai: “il karma mi ha portato qui da voi, vediamo come potrò aiutarvi”. Sapevo infatti che erano ragazzini con grandi problemi familiari. L’essere chiamato “professore” dagli alunni e dal personale della scuola mi faceva impressione, visto che fino ad allora ero stato dall’altra parte della barricata. Gli studenti non avevano molto rispetto per il giovane ed inesperto insegnante: solamente quando una docente raccontò loro che io ero un pittore cominciarono a guardarmi con altri occhi, chissà perché. In una delle prime lezioni, quando cercavo di tenere a bada l’orda degli allievi scatenati, uno di loro si alzò senza motivo e girò per l’aula. Allora, con la faccia piú feroce che potessi fare e sforzandomi di cacciare un urlo come facevano i veri professori, esclamai: “Tu, come ti chiami?” E lui rispose serafico: “Steiner, professore!”. Restai senza parole…

Carmelo Nino Trovato