Oggi ho avuto un pensiero semplice. Voglio chiarire subito per onestà che non è stata opera mia, ma sono stato aiutato da agenti esterni. In parecchie conferenze di Scienza dello Spirito ho sentito i vari relatori dire frasi del tipo: «Ora vedete amici cari, qui le cose si fanno piú complesse…».

In altre occasioni (gli argomenti erano qui scientifici in senso classico, ossia relativi a fisica teorica, o alla ricerca matematica) ho udito da parte degli oratori affermazioni come: «Parliamoci chiaro: se ci dev’essere una verità, essa dev’essere semplice!». O anche: «Siamo noi, con il nostro ristretto ambito mentale, a rendere difficili le scoperte che comunque facciamo; rendiamoci conto che spesso queste meraviglie sono un po’ l’“Uovo di Colombo”. Bastava un minimo di applicazione in piú, un guizzo intuitivo, un pizzico di fantasia, e hop là! il problema sarebbe stato risolto molto prima!».

Le due posizioni descritte mi appaiono antitetiche e conflittuali; questa per me è una bella seccatura, perché ci sono dei momenti in cui provo piacere nel dedicarmi ad enigmi e cruciverba (pure con buon coefficiente di difficoltà), ma ce ne sono tantissimi altri nei quali miro esclusivamente al relax e al disimpegno tout court. Ammetterlo non è edificante, lo so, tende a sminuire la propria immagine presso terzi, ma dal momento che non svolgo attività politica, la cosa mi tange poco o nulla.

Per cui, anche se strattonato per la giacca, provo a svolgere alcune riflessioni per vedere se, grazie ad esse, la discrepanza rilevata tende a semplificarsi, oppure si espande a macchia d’olio, come del resto – si dice – stia facendo pure il nostro universo…

Uno dei personaggi del romanzo di Michael Chricton, Jurassic Park, è il professor Ian Malcolm, docente universitario di matematica, nonché “caosologo” a tempo pieno. In un momento dell’avventura tra dinosauri e megateri, egli spiega ai compagni, che per ogni gradino conoscitivo, si ha sempre a che fare con sistemi semplici che di continuo si associano aggregandosi a formare sistemi complessi, mentre, nel contempo, sistemi complessi già compiuti, dopo un periodo di stabilità, cominciano a sciogliersi e a scomporsi di nuovo in sistemi elementari, escludendo tuttavia un’uguaglianza tra i livelli di partenza e di arrivo, alti o bassi che siano. Ovverosia, la ripetitività non si presenta né alla base, né al vertice, ma tutto si sviluppa (o si riduce) con caratteristiche diverse da prima, le quali, tuttavia, non si esclude, possono presentare parziali e temporanee analogie a stadi pregressi.

Uno dei personaggi del romanzo di Michael Chricton, Jurassic Park, è il professor Ian Malcolm, docente universitario di matematica, nonché “caosologo” a tempo pieno. In un momento dell’avventura tra dinosauri e megateri, egli spiega ai compagni, che per ogni gradino conoscitivo, si ha sempre a che fare con sistemi semplici che di continuo si associano aggregandosi a formare sistemi complessi, mentre, nel contempo, sistemi complessi già compiuti, dopo un periodo di stabilità, cominciano a sciogliersi e a scomporsi di nuovo in sistemi elementari, escludendo tuttavia un’uguaglianza tra i livelli di partenza e di arrivo, alti o bassi che siano. Ovverosia, la ripetitività non si presenta né alla base, né al vertice, ma tutto si sviluppa (o si riduce) con caratteristiche diverse da prima, le quali, tuttavia, non si esclude, possono presentare parziali e temporanee analogie a stadi pregressi.

Con tutta probabilità, il prof. Malcolm intendeva parlare del modus indagandi che gli attuali analisti/operatori applicano ai campi del nucleo, dei suoi consimili, e alle espressioni matematiche che li caratterizzano, ma nulla ci impedisce di allargare il panorama portandolo nel macrocosmo e vedere una strana, direi affascinante similitudine tra il comportamento di astri, pianeti, galassie e ammassi stellari da una parte e neutroni, neutrini, atomi e molecole, dall’altro.

Avete mai visto in qualche libro, magari un’edizione di lusso, su carta patinata, delle riproduzioni di specifici settori dello spazio siderale? Sicuramente ne avrete ammirato la luminosità, i colori (anche se le fotografie sono spesso rimaneggiate in omaggio alla policromia dell’immenso che avvolge il nostro pianetino) e ne avrete ricavato le opportune sensazioni. Ma se completerete l’esperimento (a questo punto è giusto chiamarlo cosí) e andrete a ricercare le immagini, parimenti perfette, mirabilmente illustrate, di minerali “spaccati” a metà, ostentanti le “perle” del loro prezioso contenuto, non potrete non accorgervi che – almeno dal punto di vista strettamente artistico – tra quelle riproduzioni vi sia, sotto molti aspetti, un legame, reso ancor piú forte dal fatto che stiamo ponendo a confronto… l’inconfrontabile. Due categorie piú contrapposte di cosí non potrebbero esserci.

O magari sí: quelli che, considerando sferica la Terra, sarebbero il polo Nord e il polo Sud con i loro rispettivi emisferi.

Un giorno, un amico d’infanzia, da molti anni residente in Australia, venne a rivedere la nostra città, e con l’occasione volle incontrarmi; dopo i soliti discorsi di chi non si ritrova da piú di cinquant’anni, gli espressi (con la dovuta cautela) un mio desiderio recondito. Volevo cioè che lui, una volta ritornato alla sua casa di Sidney, mi desse conferma, via e-mail, del fatto che nell’emisfero australe i mulinelli formatisi dallo scarico d’acqua (per esempio nel lavandino del bagno) girano in senso contrario a quelli dell’emisfero boreale, e precisamente in senso orario i primi e antiorario i secondi.

Un giorno, un amico d’infanzia, da molti anni residente in Australia, venne a rivedere la nostra città, e con l’occasione volle incontrarmi; dopo i soliti discorsi di chi non si ritrova da piú di cinquant’anni, gli espressi (con la dovuta cautela) un mio desiderio recondito. Volevo cioè che lui, una volta ritornato alla sua casa di Sidney, mi desse conferma, via e-mail, del fatto che nell’emisfero australe i mulinelli formatisi dallo scarico d’acqua (per esempio nel lavandino del bagno) girano in senso contrario a quelli dell’emisfero boreale, e precisamente in senso orario i primi e antiorario i secondi.

Non l’ho piú sentito. Dal momento però che non sono emersi disastri aerei a suo danno, devo dedurre che forse se n’è dimenticato. Oppure se l’è presa a male, quasi un piccolo affronto alla sua acquisita australianità. Nel fervore di spiegargli il fenomeno, devo aver ripetuto una volta di troppo, che, per me, stavo al di sopra di lui, mentre lui stava al di sotto di me: intendevo ovviamente riferirmi alle reciproche posizioni rispetto all’equatore, non mi pareva il caso di specificare; questa mia presunta superiorità potrebbe forse averlo ferito nell’orgoglio? Mah, continuo comunque a sperare nell’altra ipotesi (la dimenticanza, voglio dire, non l’incidente aereo).

C’è una cosa che ho imparato a mie spese: tra due interlocutori, anche di una certa compostezza e ben disposti l’un l’altro, accade qualche volta di non capire con esattezza quel che viene proferito come contenuto primario, mentre invece veniamo afferrati da effetti secondari, dal modo in cui il discorso viene instradato, dai toni verbali, dagli accenti, dalle pause e sospensioni, nonché dalla mimica del volto e dalla posizione corporea che in quei momenti viene quasi automaticamente assunta. Se tra questi elementi, estremamente variabili, se ne trova uno che non riscuote appieno la nostra empatia, ecco che il discorso, anche il piú vero, giusto e interessante, finisce a schifío, e invece di arricchire a vicenda i protagonisti, li lascia piú confusi e stizziti di prima.

A tutto ciò aggiungendo le riserve mentali, i pregiudizi e qualche altro centinaio di cosette che navigano per la nostra interiorità, magari in cerca di un plausibile sbocco, allora riuscirebbe facile intuire con immediatezza le ragioni di faide, lotte e guerre di posizione, che di continuo fomentiamo, senza averne il minimo controllo né sentore. Ritenendoci quindi totalmente estranei alle cause, se non addirittura innocenti.

Ad ogni buon conto, le categorie fin qui prese in esame sono semplici; non riguardano soltanto il micro o il macro-cosmo, o i due emisferi planetari, o i sistemi di calcolo che si esprimono ora in equazioni chilometriche ora in formule sorprendentemente condensate; riguardano anche, in modo del tutto disatteso, le produzioni concettuali, alle quali potremmo senz’altro collegare le ideologie e le dialettiche di cui devono rivestirsi per farsi capire, se non fosse per il fatto che queste ultime sono a rischio, nel senso che se le privi della veste discorsiva, scopri la sostanza puramente presupposta, e pertanto ti ritrovi come quel tale che, standosene al buio, afferrò un coltello senza manico, e, tornata la luce, s’accorse che gli mancava la lama.

La filastrocca svolta fin qui, mi porta a rifare l’ipotesi iniziale: uno dei pensierini piú elementari che si possono creare è il seguente: gli opposti devono per forza di postulato considerarsi opposti, ossia tra loro non può intercorrere alcun rapporto se non distanza e diversità. Ne deriva la domanda: siamo sicuri che sia proprio cosí? Quando parliamo di infinito o di eterno, intendiamo qualche cosa che sta in opposizione al limitato, al caduco, al perituro? Cos’è il tutto, cos’è il nulla? Luce e tenebre? Amore e odio? Sono definizioni, sono categorie, sono astrazioni, oppure sono percezioni primarie come fuoco, aria, acqua e terra?

Sappiamo benissimo, grazie ad Euclide, cosa ci vuole per costruire una linea retta, a quali regole essa debba uniformarsi per definirsi tale, ma ignoriamo come e di cosa sia fatto quel concetto che ci ha reso capaci di riprodurre da noi ciò che, solo in un tempo successivo al prodursi, abbiamo potuto definire “linea retta”.

Per ora, e sicuramente per molto tempo in avanti, la conoscenza umana è impegnata su due vie: la fede e la scienza. La prima ha pensato bene di far leva sull’inerzia della coscienza pensante e su una generosità espansiva in fatto di cuore, sentimento e devozione. La seconda, la scienza, ha sempre cercato di tenersi ben lontana da ogni soggettività sognante, fantasiosa o mistica, e con grande ostinazione ha voluto perseguire l’indagine di quel mondo che essa ritiene oggettivamente percettibile.

Allo stato attuale sembrerebbe che l’una voglia escludere l’altra, anche se la storia e le cronache non di rado ci raccontano di personalità che si sono dedicate con grande attenzione e con notevoli sacrifici a trovare una forma di compatibilità, una possibile ricongiunzione tra le due.

Allo stato attuale sembrerebbe che l’una voglia escludere l’altra, anche se la storia e le cronache non di rado ci raccontano di personalità che si sono dedicate con grande attenzione e con notevoli sacrifici a trovare una forma di compatibilità, una possibile ricongiunzione tra le due.

L’uomo è però portato alle cose semplici: un giorno arriverà qualcuno che dirà: guarda è possibile riconciliare i princípi delle religioni con le istanze della scienza moderna; basta eseguire circa due o tremila premesse di fondo, riattivare delle forze sopite pressoché estinte o atrofizzate, che ciascuno di noi si porta dentro e che caratterizzano l’uomo in quanto tale; spenderci poi sopra una mezza dozzina di generazioni a tale scopo addestrate, e vedrai che arriverà il giorno in cui, quando uno dirà che la scienza non c’entra per niente con la fede, o viceversa, si esporrà al pubblico ludibrio e dovrà starsene ben zitto per non peggiorare la figuraccia.

Quel giorno sembra lontano. Perché? Credo sia dovuto al fatto che amiamo la vita comoda e se insorgono delle difficoltà, bisogna subito trovare qualcuno, magari uno specialista, che ti risolva i problemi e riporti la situazione di asperità nella fase piatta, tipo “vai col liscio…”.

Naturalmente tutto questo deve venir fatto a tamburo battente, altrimenti si deve cambiare lo specialista. Nel terzo millennio sono richiesti solo specialisti veloci, e non c’è garanzia che i neo-abilitati navigator riescano a stanarli.

Detto cosí, si rileva tuttavia che, reperito di volta in volta lo specialista piú adatto alle contingenze incombenti (detto anche “l’uomo giusto”, se non vogliamo allontanarci dalla zona dei concetti semplici), la grande parte degli aderenti e dei sostenitori del medesimo dovrebbe essere indotta ad amarlo, coccolarlo e seguire le sue indicazioni almeno per un bel pezzo.

Detto cosí, si rileva tuttavia che, reperito di volta in volta lo specialista piú adatto alle contingenze incombenti (detto anche “l’uomo giusto”, se non vogliamo allontanarci dalla zona dei concetti semplici), la grande parte degli aderenti e dei sostenitori del medesimo dovrebbe essere indotta ad amarlo, coccolarlo e seguire le sue indicazioni almeno per un bel pezzo.

Ma invece, pure qui (anzi, proprio qui!) Malacoda ci mette… la mala coda; in coro inneggiamo ai taicún dell’ultima ora: noi, tuoi fan sfegatati, abbiamo deciso di rispettarti, di amarti e di sostenerti fintanto che tu ci risolvi i problemi e difendi i nostri interessi, senza chiederci in cambio sforzi, fatiche o altre prestazioni onerose di pecunia o di sudore. In sostanza noi vogliamo da te l’aiuto totale, completo e gratuito. E lo vogliamo subito, ipso facto. Sarà mica chiedere troppo?

Mi accorgo con una punta d’amarezza d’aver or ora dipinto il quadretto dello stato d’animo piú diffuso. Non sono un esperto ritrattista, ma almeno in caricatura è rassomigliante. L’uomo è un bricconcello che, in ogni circostanza, tenta la via del miglioramento; genericamente quello quantitativo; per quello qualitativo si sta attrezzando. Pure questo è un pensiero molto semplice, tratto dai momenti meno sublimi della mia vita interiore.

Qualcuno mi giudica un moralista neo-catoniano, ma dopo il secondo avviso di garanzia, anche lui ha lasciato perdere, cosí io continuo a produrre pensieri piuttosto primitivi, ma che in compenso mi consentono interessanti progressioni in svariati settori.

Non è forse interessante, ad esempio, mettere un punto interrogativo tra due affermazioni categoriche? È difficile capire che sotto un profilo logico sostenere la presenza di un Dio creatore del cielo e della terra è altrettanto dogmatico quanto sostenerne l’assenza? Se al posto del divino, del superumano, del metafisico, ci mettessi il caos, il caso e il calcolo delle probabilità di vita intelligente sviluppato all’infinito, posso farne sortire quel che mi pare e piace. Diventa un gioco di prestidigitazione; ma bisogna ricordare che è un gioco. Troppo spesso abbiamo la pretesa di rivestire i nostri giochini mentali con l’obiettività e la neutralità delle scienze esatte, e ci sentiamo offesi nell’amor proprio (è il caso di dirlo!) se qualcuno ci contrasta con valutazioni diverse.

Tra dogmi apodittici e scetticismo probabilistico, per il quale tutto potrebbe essere o non essere, tanto non cambia niente, vi è un universo-uomo che varrebbe la pena di scandagliare; non per aumentare l’enormità di quel che ancora non sappiamo, ma per stabilire quale sia una buona volta il punto di partenza dal quale abbiamo incominciato a guardarci attorno.

Forse attratti dall’incredibile sovrabbondante ricchezza della realtà in cui siamo immersi, abbiamo finito per trascurare quanto ci stava di piú vicino e intimo. Se oggi ci sentiamo irrimediabilmente sperduti in un firmamento senza confini, cosparso di buchi neri, che pare ci vogliano inghiottire, dovremmo rinunciare all’oscillamento perpetuo tra credere (in qualcosa) e non credere (in niente) ed affrontare invece una via di pensiero onesto, pulito, coerente.

Le ultime news dal fronte fantacosmico, mettono in forte rilievo il Buco Nero distante 55 milioni di anni luce, che ci sta spiando; ce ne accorgiamo con un lieve ritardo, dal momento che, allo stato attuale, potrebbe essersi trasformato in qualcosa d’altro o migrato altrove, per ispezionare nuovi mondi, magari piú interessanti di quelli della Via Lattea.

Le ultime news dal fronte fantacosmico, mettono in forte rilievo il Buco Nero distante 55 milioni di anni luce, che ci sta spiando; ce ne accorgiamo con un lieve ritardo, dal momento che, allo stato attuale, potrebbe essersi trasformato in qualcosa d’altro o migrato altrove, per ispezionare nuovi mondi, magari piú interessanti di quelli della Via Lattea.

Qualcuno lo ha accostato all’occhio malefico di Sauron, presidio ancestrale del Male nella terra del Signore degli Anelli. Come si vede, pure nella contemporanea modernità disinvolta e dissoluta, le nostre anime non esitano a tirare nessi tra gli oggetti della logica scientificizzata, che misura e soppesa, e quelli di un immaginare fantasioso, ancestrale, anche futile, ma in compenso pieno di luci abbaglianti, fosche delizie e tenebrose inquietudini.

Stando alle parole (che in lui corrispondevano poi ai pensieri, fenomeno raro di questi tempi) dell’astrofisico Stephen Hawking, la caratteristica fondamentale del Big Bang, dal quale, si dice, ebbe a nascere l’universo conosciuto, fu quella d’essere dapprima un punto. Un punto posto fin dall’inizio all’inizio d’ogni inizio. Proprio un punticino, cosí piccolo, talmente piccolo da onorare l’assioma geometrico che lo definí, in un’epoca ancora al di sopra d’ogni sospetto, “ente geometrico privo di qualsiasi dimensione”. Cosa impossibile in un mondo già ben dimensionato; ma da qualche parte bisognava pur cominciare.

Poi, ad un certo punto (ma quando, se il tempo doveva ancora nascere?) quel punto scoppiò (ma come, se non c’era ancora uno spazio in cui scoppiare?); dalla deflagrazione, che nulla vieta sia pensabile ancora dinamicamente in atto, si stendono tempo e spazio, nascono e muoiono corpi, soli, pianeti, galassie, si intrecciano sistemi, immensi oppure ultraminuscoli, e si congregano forze producenti organismi piú o meno consapevoli.

Tutto ciò noi lo riferiamo, con supersonica riduzione, alle nostre proporzioni umane, che ci risultano maggiormente decifrabili, col dire che, grosso modo, esistiamo per andare dalla culla alla bara. Ed in effetti, detta cosí, la trasposizione non è soltanto riduttiva ma è piuttosto penalizzante.

Ne Il fu Mattia Pascal Pirandello, provocatorio come sempre, propone una scenetta da incubo, facendoci immaginare una tragedia greca (nel caso, l’Elettra, di Sofocle) in cui al momento di compiere l’orrido misfatto sulla madre, Oreste (o meglio, l’attore che interpreta Oreste) vede aprirsi il cielo di carta dietro di lui, e – assieme a sbigottiti spettatori – vede, per la prima volta, le funi, i cavi, le carrucole, le attrezzature che si allestiscono dietro la rappresentazione scenica, e che sono indispensabili per la costruzione della recita.

Ne Il fu Mattia Pascal Pirandello, provocatorio come sempre, propone una scenetta da incubo, facendoci immaginare una tragedia greca (nel caso, l’Elettra, di Sofocle) in cui al momento di compiere l’orrido misfatto sulla madre, Oreste (o meglio, l’attore che interpreta Oreste) vede aprirsi il cielo di carta dietro di lui, e – assieme a sbigottiti spettatori – vede, per la prima volta, le funi, i cavi, le carrucole, le attrezzature che si allestiscono dietro la rappresentazione scenica, e che sono indispensabili per la costruzione della recita.

Non piú quindi il deus-ex-machina ma la macchina al posto del deus: c’è da restare perplessi. Non tanto per la svelatura irriverente e sgradevole di una verità che avrebbe fatto meglio a restar nascosta dietro le quinte, ma ancor piú per il fatto che tale essendo l’accaduto, tutta l’azione che si stava eseguendo e che culminava nell’acuto del pathos cruciale della spettacolarità, sua famelica divoratrice, viene di colpo a perdere ogni ragione di essere.

Dopo una nottata di bluff e di tensioni ludiche, anche il pokerista piú incallito che stringa in mano le carte della vittoria sicura, contro un piatto che sontuoso è dir poco, si paralizzerebbe se dalla finestra, al posto del solito grigiore diurno, un titanico occhio fiammeggiante, come quello di Sauron, lo fissasse implacabile riempiendo di sé il cielo e dintorni.

Il paragone è volutamente aspro: Woody Allen ha saputo esprimere la situazione del collasso totale di fronte all’ignoto, in maniera piú cerebrale e raffinata: «Dio è morto, il diavolo non esiste, ed io comincio a non sentirmi piú tanto bene».

Il paragone è volutamente aspro: Woody Allen ha saputo esprimere la situazione del collasso totale di fronte all’ignoto, in maniera piú cerebrale e raffinata: «Dio è morto, il diavolo non esiste, ed io comincio a non sentirmi piú tanto bene».

Il che dimostra, se ce ne fosse bisogno, che nonostante tutte le nostre filosofie sull’infinito e sull’eternità, una volta privati dell’Alpha e dell’Omega, non ci ritroviamo piú e brancoliamo alla ricerca di un appoggio, che, se ci fosse, sarebbe comunque uno stop intermedio tra i suddetti estremi.

Ogni volta che rimuoviamo l’imbarazzo di un ostacolo, cadiamo nell’altro ostacolo (poco visibile) di crederlo ultimo.

La ricerca della verità somiglia al gioco delle scatole cinesi; ciascuna, una volta aperta, rivela contenerne un’altra; l’uomo di scienza esclama: “Che bello! Stiamo riducendo la verità ai minimi termini: è questione di tempo, ormai non ci potrà sfuggire. “L’uomo di fede offre sacrifici al Dio buono e giusto, ripetendo in sé la cantilena: “Io non sono degno di sapere; mi accontento di aprire le scatole, senza romperle. “Il filosofo si rilegge tutti i manuali scritti sull’antico problema dello specchio dietro lo specchio, e finisce per dirsi: «C’è qualcosa che mi sfugge! Non riesco a capire se tutto sia ugualmente diverso o sia diversamente uguale».

Cosa direbbe un antroposofo? Non ne ho la minima idea. Posso però rivelare quel che pensa uno che da molti decenni sta mettendo a confronto le sue concezioni con quelle di Rudolf Steiner e di Massimo Scaligero, e lo fa seguendo il metodo piú semplice in quanto congeniale alla propria natura. Quale?

Ho imparato a stare sulla bicicletta piuttosto tardi, all’incirca a dodici anni. I precedenti tentativi pilotati da parenti e amici mi avevano solo provocato escoriazioni e graffi, per cui avevo accantonato la questione. Incontrai invece un’occasione che volle smentirmi. In una nuvolosa domenica di fine giugno, mi trovava in vacanza presso i miei cugini in un piccolo centro poco fuori Milano. C’era un grande cortile sterrato, un po’ fangoso per le piogge recenti e c’era pure una vecchia bici, mezzo arrugginita, poggiata di contro il muretto che recintava la proprietà. Se n’erano andati tutti; gli adulti ad una sagra-riunione di paese, i giovani allo stadio, per la partita di calcio. All’epoca nessuna delle due cose riscuoteva il mio interesse, sicché avevano consentito a lasciarmi solo per qualche ora, dato che ero un ragazzino giudizioso, e il cagnolone Wolf, con il quale avevo stretto grande amicizia, dalla sua cuccia sorvegliava attento ogni mia mossa, con la speranza che lo includessi in qualche gioco. Invece lo delusi, perché mi dedicai alla bici.

Ho imparato a stare sulla bicicletta piuttosto tardi, all’incirca a dodici anni. I precedenti tentativi pilotati da parenti e amici mi avevano solo provocato escoriazioni e graffi, per cui avevo accantonato la questione. Incontrai invece un’occasione che volle smentirmi. In una nuvolosa domenica di fine giugno, mi trovava in vacanza presso i miei cugini in un piccolo centro poco fuori Milano. C’era un grande cortile sterrato, un po’ fangoso per le piogge recenti e c’era pure una vecchia bici, mezzo arrugginita, poggiata di contro il muretto che recintava la proprietà. Se n’erano andati tutti; gli adulti ad una sagra-riunione di paese, i giovani allo stadio, per la partita di calcio. All’epoca nessuna delle due cose riscuoteva il mio interesse, sicché avevano consentito a lasciarmi solo per qualche ora, dato che ero un ragazzino giudizioso, e il cagnolone Wolf, con il quale avevo stretto grande amicizia, dalla sua cuccia sorvegliava attento ogni mia mossa, con la speranza che lo includessi in qualche gioco. Invece lo delusi, perché mi dedicai alla bici.

Naturalmente non avevo idea di quel che stavo facendo, nel senso che non mi ero programmato nulla né avevo la minima idea di come procedere, per il semplice fatto che non avevo mete o traguardi da raggiungere. Che potessi stare in sella e pedalare era ben lontano dai miei pensieri.

Salterò l’intero percorso di bicificazione, e dirò solo che alle sei di quel pomeriggio andai a raggiungere i miei cugini nella piazza del paese, che distava alcuni chilometri, pedalando come un matto e suonando a tutto spiano il cicalino, un po’ per far scansare le anatre e le oche che occupavano vasti tratti della carreggiata, ma anche un po’ per divulgare il mio personale successo urbi et orbi.

Come riallacciare questa particolare esperienza alla via spirituale di cui sopra? Sembrerebbero due cose a sé stanti, anzi, contrastanti, inconciliabili, a meno di non adoperare astrusi marchingegni che, fantasia a parte, non danno frutti e pregiudicano la bontà del risultato. Bisogna invece sottolineare ciò che vi è in comune e che in questo scritto cerco di porre in forte rilievo: la ricerca dell’equilibrio, dell’armonia, della serenità e perché no? della gioia, che ogni via conoscitiva, esperita con paziente, direi umile perseveranza, dispensa a quanti la percorrono senza chiedere aiuti o appoggi, ma solo confidando nell’intima propensione a comportarsi in quel determinato modo, intuendo, magari in modo non chiaro e istintivo, che è arrivato il momento di metterla in atto, c’è; esiste. Compito umano è non smettere mai di volerla.

Come riallacciare questa particolare esperienza alla via spirituale di cui sopra? Sembrerebbero due cose a sé stanti, anzi, contrastanti, inconciliabili, a meno di non adoperare astrusi marchingegni che, fantasia a parte, non danno frutti e pregiudicano la bontà del risultato. Bisogna invece sottolineare ciò che vi è in comune e che in questo scritto cerco di porre in forte rilievo: la ricerca dell’equilibrio, dell’armonia, della serenità e perché no? della gioia, che ogni via conoscitiva, esperita con paziente, direi umile perseveranza, dispensa a quanti la percorrono senza chiedere aiuti o appoggi, ma solo confidando nell’intima propensione a comportarsi in quel determinato modo, intuendo, magari in modo non chiaro e istintivo, che è arrivato il momento di metterla in atto, c’è; esiste. Compito umano è non smettere mai di volerla.

Se da neo-sperimentatore ti manca questo equilibrio, se gli ingredienti che lo vanno a comporre sono ancora acerbi, spuri o esagerati, l’equilibrio non viene fuori, l’armonia manca; si riesce a pedalare lo stesso, ma sbandando paurosamente ora a destra ora a sinistra, e presto o tardi si cade e ci si fa male. Anche se il male vero non sta nel cadere, anzi.

Restare in sella e pedalare mantenendo l’assetto, non è opera della natura: si svolge dentro la natura, si avvale di tutti gli ingredienti della natura, ma necessita, nell’interiorità umana che sperimenta, il prodursi di un momento, un alito di vita extra-umano, che ad un tratto viene percepito come sostenibile: come impresa che si può fare.

Tale convincimento non è solo intuito, non è solo sentimento, non è solo constatazione; è qualcosa che accende contemporaneamente di sé tutti e tre gli osservatori citati. Si comprende (finalmente) che la potenzialità a farlo c’era da sempre e che il punto dell’attuazione si è maturato, è stato in qualche modo conseguito. Perciò può continuare ad accadere e tu puoi continuare a pedalare.

È cosa semplice – dopo – aprire gli orizzonti e rivelarsi come il fatto non appartenga in via esclusiva ad uno sport richiedente l’equilibrio, bensí riguardi un principio di vita che non necessita di dimostrazioni, proprio perché vale in quanto vissuto, colto nel suo farsi per il tramite di noi stessi, che desideriamo farlo. Si intuisce successivamente (per esempio io ci ho messo una sessantina d’anni) che esiste nell’anima dell’uomo una forza la quale, coltivata in un certo modo, si manifesta come ricongiungimento a livello individuale di volontà e destino.

Allora la fiabesca, mitica leggenda della ricerca della verità, riguardo a scatole cinesi o altri simbolismi ermetici e allegorici, disseminata nel tempo attraverso le vie del mondo, trova la conferma che religioni, filosofie, scienze esatte e/o discipline mistiche, da sole non potrebbero nemmeno sognarsi di trovare.

Gli opposti, i cosiddetti opposti, esistono: ma il modo in cui li abbiamo fin qui interpretati è stato semplicemente folle e inumano. Le divergenze irrimediabili, le polarità antitetiche, credute desumibili dall’osservazione della natura, sono state scambiate in negativo e assorbite per la realtà totale. Le abbiamo elevate a limiti invalicabili, da affrontare (ma perché, se sono invalicabili?) con la forza, con il coraggio, con il virtuosismo etico, a monito di come, lottando e combattendo, si possano debellare e vincere tutte le sopraffazioni subite ostacolanti il diritto alla piena libertà. Abbiamo cosí potuto, per secoli, giustificare davanti ai nostri stessi occhi le guerre, gli stermini e i massacri avvenuti per “serissime” motivazioni religiose, politiche, etniche, con le quali abbiamo cercato di nascondere – maldestramente – soltanto le trame di potere e le aberrazioni di anime cadute in uno stadio di despiritualizzazione profondo e collettivo.

Eppure avevamo sotto il naso un’altra interpretazione degli opposti: piú semplice di ogni altra, ma che ci richiedeva lo sforzo di viverla coscientemente. Quelle che si sono sempre chiamate opposizioni, cui si riferiscono dissidi, divergenze, lotte, faide e compagnia brutta (l’odio, nelle sue numerosissime forme, tanto per non tralasciare nulla) servono invece all’uomo che davvero ne conquisti il significato, per fornirgli la possibilità di riassumerle in sé, vivendole una dopo l’altra, sperimentandole nella grande avventura delle ripetute vite terrene.

Perché, se ci pensiamo bene, cosa c’è di piú grande e ammirevole della certezza d’essere venuti alla luce del sole, in quanto unici in tutto il creato a poter operare in siffatto modo, purché quelle che chiamiamo “condizioni di base” vengano interpretate e recepite (distinguendole tra le varie possibili) come le necessarie premesse di un’epica sfida all’Infinito (che ci vorrebbe sempre piccolissimi e proni), al Grande Nulla (che metterebbe il Nichilismo come regime di contesto elitario), all’Occhio di Sauron (che vorrebbe celebrare in eterno il trionfo del Male grazie all’ignoranza e all’ignavia delle sementi umane tenute in soggezione). E se non basta, ultimo ma non ultimo, il Big Black Hole che un avvolgente giornalismo di corto respiro ci calibra per l’orrido Abisso di una ipotetica (ma non troppo) prossima Fine del Mondo.

Perché, se ci pensiamo bene, cosa c’è di piú grande e ammirevole della certezza d’essere venuti alla luce del sole, in quanto unici in tutto il creato a poter operare in siffatto modo, purché quelle che chiamiamo “condizioni di base” vengano interpretate e recepite (distinguendole tra le varie possibili) come le necessarie premesse di un’epica sfida all’Infinito (che ci vorrebbe sempre piccolissimi e proni), al Grande Nulla (che metterebbe il Nichilismo come regime di contesto elitario), all’Occhio di Sauron (che vorrebbe celebrare in eterno il trionfo del Male grazie all’ignoranza e all’ignavia delle sementi umane tenute in soggezione). E se non basta, ultimo ma non ultimo, il Big Black Hole che un avvolgente giornalismo di corto respiro ci calibra per l’orrido Abisso di una ipotetica (ma non troppo) prossima Fine del Mondo.

Concezione esageratamente laica? Ipocritamente agnostica?

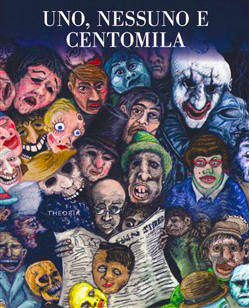

Ognuno di noi cerca la sua strada, ma il risultato per nulla proficuo che ne deriva è che questa strada ci fa diventare ogni giorno di piú “uno-nessuno-e-centomila”. Ciascuno vuole la propria, ed è un bene, ma è fermamente convinto che sia l’unica giusta in assoluto, e qui le cose non possono fare altro che complicarsi.

In questa situazione confusionale e nevrotica si generano nuovi mostri, di cui violenze e fobie sono soltanto i prodromi.

Nessuno di quelli che si dettero da fare per insegnarmi l’uso della bicicletta mi accennò mai all’equilibrio che con un po’ di applicazione avrei prima o dopo raggiunto; nessuno mi lasciò provare in libertà, dopo avermi accennato in poche parole a quel che si intende per sintesi tra il pericolo di cadere di qua o di là, e che tale sintesi, una volta percepita come fatto interiore, diventava facoltà corporea, semplice come bere un bicchiere d’acqua.

Altrettanto vale per il nuoto; chi dice di non saper nuotare non sa di dirlo perché, semplicemente, teme di affogare. Se gli si illustrasse mediante pochi concetti che un corpo umano vivente non può affondare perché l’aria contenuta nei polmoni è sufficiente a mantenerlo a galla, molti ragazzini si tufferebbero in acqua senza esitazione.

Altrettanto vale per il nuoto; chi dice di non saper nuotare non sa di dirlo perché, semplicemente, teme di affogare. Se gli si illustrasse mediante pochi concetti che un corpo umano vivente non può affondare perché l’aria contenuta nei polmoni è sufficiente a mantenerlo a galla, molti ragazzini si tufferebbero in acqua senza esitazione.

Una cultura educativa, diffusa e generalizzata, che fin da piccoli ci informi sulla facoltà tutta umana non solo di sostenere ostacoli e opposizioni, ma di poterli convergere su noi stessi, umanizzandoli e quindi trasformandone la valenza – apparentemente negativa – in libere azioni redentrici, è l’unica vera soluzione richiesta dai tempi che corrono.

Questa facoltà umana continua tuttavia a rimanere ignorata; non se ne fa cenno neppure come eventualità. Preferiamo sbizzarrirci in teorie pazzesche o supposizioni incredibili tali da lasciare interdetto anche l’autore dello Scettico Blu. Siamo disponibili a sciropparci qualunque panzana pur di non dirci chiaro e tondo che se sono venuto qui, è per fare qualche cosa, e questo qualche cosa deve essere, assolutamente, buono per tutti gli uomini, per la Terra e per me stesso.

Ci stiamo invece sperdendo nei dettagli di infinite problematiche; siamo indotti a credere che per ognuna di esse si debbano trovare, costi quel che costi, specifiche soluzioni ad hoc, e non vediamo, proprio non riusciamo a vedere, che l’essenza di fondo comune a tutte le contingenze d’ogni ordine e tipo, individuali o collettive che siano, sta nel significato che noi saremmo capaci di attribuire alla nostra presenza nel mondo.

Da quanto ne so (forse tanto o forse poco, ma è sicuramente quel che mi spetta), la Scienza dello Spirito è stata l’unica esclusiva artefice valida a suscitare nell’anima del ricercatore che ne percorra la strada, sia pure nel modo piú informale e irrituale che ci sia, gli elementi necessari per inquadrare la questione “uomo-vita-universo”.

Contemplato il quadro per un periodo sufficiente (la cosa dev’essere del tutto libera e individuale), le idee verranno e le soluzioni vere (non cerotti, non tamponi, non collanti) non potranno mancare.

Ero partito da un pensiero semplice, poi scrivendo ne ho aggiunto molti altri che probabilmente non saranno giudicati parimenti semplici. Voglio tuttavia chiudere il discorso con un ultimo pensiero, non difficile da capire.

Cercare e trovare il senso della vita umana, secondo quanto ho scritto poco sopra, potrebbe, per qualcuno, non costituire un grosso problema: egli si sente cosí, sa d’essere cosí, pensare, sentire e volere raggiungono in lui la migliore sintesi possibile; lo pongono quindi in una condizione di calma, di armonia e di serenità. Non ha dubbi su come orientarsi e di conseguenza quali siano i compiti che lo aspettano.

Il pensiero, non difficile, e conclusivo cui accennavo, è questo: sarà cosa semplice, per quest’uomo, rivelare e illustrare ad altri uomini la nuova concezione sul valore della funzione umana?

Angelo Lombroni