Gli incontri con Massimo Scaligero, nell’anno in cui l’avevo conosciuto, si svolsero, le volte successive al primo – che era stata una felice eccezione – al bar Gianicolo, dove Massimo passava i suoi pomeriggi, ricevendovi anche le persone che chiedevano di incontrarlo. Il suo posto era sempre lo stesso, all’angolo in fondo alla piccola sala, dove oltre al suo erano sistemati altri tre tavolini con le sedie intorno. Il proprietario lo trattava con molto rispetto ma anche con una grande familiarità. Mi accorsi che nel locale non c’era il classico brusío, tipico dei luoghi di ritrovo al chiuso, ma un insolito silenzio e attenzione. Massimo parlava con me, ma capii subito che anche gli avventori seduti agli altri tavolini ascoltavano con interesse, ed essendosi poi l’incontro ripetuto varie volte, cominciai a riconoscere i visi dei clienti costanti, che sedevano in silenzio e in ascolto.

Un giorno mi feci coraggio e chiesi a Massimo la ragione di quegli incontri in un bar. Lui mi disse che sua moglie Tina non gradiva il via vai di persone in casa. Molti infatti chiedevano un colloquio, e lui, non volendo scontentare né l’una né gli altri, aveva trovato quella soluzione.

La cosa mi sembrò strana, e anche poco confortevole. Nel locale c’era molto fumo, non essendoci ancora a quell’epoca, inizio anni Sessanta, il divieto di fumare negli ambienti pubblici al chiuso. I colloqui erano cosí importanti che non feci altre domande, ma la considerazione del disagio che Massimo affrontava quotidianamente continuava a preoccuparmi.

Venne l’estate, e le riunioni generali del sabato, oltre a quelle piú ristrette, che si svolgevano in Via Barrili, nella casa di Mimma e Romolo Benvenuti, si chiudevano con la festa di San Giovanni e si sarebbero riaperte con quella di San Michele a settembre. Massimo si spostò allora a Isola Farnese, dove il cognato Paolo Virio e la sorella Adelina avevano una casa che mettevano generosamente a sua disposizione nella stagione calda. Si trattava di una torretta rotonda, che sicuramente in passato doveva aver fatto parte del castello Farnese sovrastante. All’interno della particolare costruzione i mobili erano stati fatti appositamente rotondi anch’essi.

Per me, che lavoravo a poca distanza, al Centro nucleare sulla via di Anguillara Sabazia, raggiungerlo lí era di strada, cosí gli incontri durante l’estate furono molti, e avvenivano in un luogo salubre e incantato, spesso all’interno del parco regionale di Veio. Massimo faceva quotidianamente lunghe passeggiate in quei boschi, che conservavano, diceva, il potere magnetico degli Etruschi, che lui sentiva particolarmente rigenerante.

Da Veio, inoltrandosi nel fitto della boscaglia, si arrivava ai “Bagni della regina”, un luogo allora completamente isolato e magico, ricco di cascatelle formate dal fiume Crèmera. Il posto fu scoperto, qualche anno dopo, da alcune produzioni dei celebri “spaghetti western”, e diventò mèta di troupe chiassose che, almeno per quel periodo, tolsero al luogo pace e fascino.

L’estate finí e Massimo tornò a Roma. Iniziarono nuovamente gli incontri al bar Gianicolo. La cosa per me era inconcepibile. Non capivo perché tanti suoi amici e devoti discepoli, che avevano ampie possibilità, non se ne preoccupassero. In particolare uno dei suoi piú assidui seguaci era un ingegnere che proprio in zona aveva costruito interi palazzi. Possibile, mi dicevo, che non abbia pensato a mettergli a disposizione uno spazio, anche piccolo, in cui ricevere?

Cominciò cosí per me, che non volevo rassegnarmi, la ricerca assidua di un locale. Avevo tra l’altro un problema personale. La mia pittura non era gradita a casa. Dipingevo in camera mia, con la porta chiusa per non far sentire a mia madre l’odore della trementina, dell’olio o della vernice Dammar. Aprivo la finestra quando avevo finito per far cambiare l’aria, ma era tutto inutile. Lei arrivava, prendeva il quadro ancora fresco e lo metteva al bagno, lasciandovi l’impronta del suo pollice, che poi dovevo con pazienza cancellare. Il bagno, diceva, era il posto piú adatto per quella tela maleodorante. Inoltre i soggetti erano alquanto particolari: niente fiori nei vasi, né frutti nelle zuppiere, “quelle belle nature morte decorative” che si sarebbero potute attaccare al muro. Ma quei quadri avevano soggetti troppo insoliti e colori troppo vivaci. In quell’epoca andavano ancora le “terre”, e tutto doveva avere i toni e le sfumature del marrone e dell’ocra.

Dunque, cercavo anche per me uno studio di pittura in cui poter dipingere senza dare fastidio in famiglia. La ricerca però non era facile, dato che avevo ristretto la zona al quartiere del Gianicolo, dove mi resi conto che tutto era già impegnato: chi aveva un appartamento, persino uno scantinato, se lo teneva stretto. Ed io cercavo tra l’altro un ambiente luminoso, per poter dipingere con la luce del giorno. Non c’erano cartelli “Affittasi”, che invece pullulavano ovunque, in tutte le altre zone di Roma.

Un sabato mattina iniziai la ricerca come sempre proprio dal bar Gianicolo. In genere mi dirigevo lungo le mura, verso i viali alberati intorno a Via Alessandro Poerio, ma quella volta andai dalla parte opposta, all’inizio di via Giacinto Carini. Era un via che amavo, perché vi andavo da bambina con mia madre a trovare lo zio Pietro. Era un anziano zio di mia madre, fratello di suo padre, di mio nonno. Una persona generosa, sempre sorridente e accogliente ogni volta che andavamo a trovarlo, insieme alla sua dolcissima moglie Maria, napoletana tutto cuore. Mia madre, vedova e con seri problemi economici, tornava sempre dalla visita rasserenata, e con un consistente dono in denaro. Il villino era lí, il secondo sulla destra. Lo zio Pietro era un Trentatré massone, cosí diceva mia madre, “massone ma tanto buono”, sottolineando con la voce quel “ma”. Non avendo avuto figli, lasciò alla sua morte il villino ad alcune suore, che vi si installarono per un periodo, cedendolo dopo qualche anno a loro volta a un privato. Guardandolo da fuori del cancello, pensavo che se lo zio “massone ma tanto buono” lo avesse lasciato a mia madre, sarebbe stato nostro…

Tutta quella zona evocava ricordi. Subito a destra si apriva una stradina, via Giovanni Cadolini. Sulla destra della stradina c’era “il villino del segreto”, che riguardava un racconto fattomi da mia madre. Lí viveva una signora, diceva lei, di meravigliosa bellezza, che aveva attirato l’interesse sentimentale dello zio Pietro. Il corteggiamento era durato a lungo, silenzioso e discreto. Ma un giorno i due avevano deciso di fuggire insieme, lasciando i rispettivi consorti. Lo zio Pietro aveva una macchina potente per l’epoca, e la fuga era iniziata in allegria, con l’euforia della trasgressione. La direzione era la mistica e raccolta Umbria. Ma non si allontanarono di molto. Le strade dell’epoca non erano ben tenute, alcune non erano neppure asfaltate. Pioveva, e aveva piovuto anche i giorni precedenti. La strada che avevano imboccato dopo l’uscita da Roma era in terra battuta, e con la pioggia si era trasformata in fango. Si scoprí allora che l’auto, in realtà, proprio tanto potente non era, dato che s’impantanò e non riuscí piú a muoversi. Il fuggitivo riuscí a trovare a piedi una casa e da lí telefonò al fratello, ovvero a mio nonno, il quale aveva anche lui una macchina forte, la Chiribiri, della quale andava molto fiero. Con questa raggiunse i fedifraghi, li trainò fuori dal fango e dalla vergogna, riportandoli nello stesso pomeriggio a casa. Nessuno seppe della fuga, né la moglie di lui né il marito di lei. Una scusa fu accampata per quel ritardo di ore, e il romantico tentativo fallito seppellí l’amore.

La storia aveva molto colpito me bambina, anche perché mia madre aveva detto che quello che mi aveva confidato era un segreto, e non ne dovevo parlare. Avevo dunque un segreto da tenere, e riguardava quell’austero zio dalla barba candida, che mi appariva vecchissimo e non riuscivo a concepire una sua fuga d’amore, quella che la zia non avrebbe mai dovuto scoprire. Ricordo che quando andavo a trovarli avevo paura di parlare, perché mi poteva sfuggire una parola del “segreto”.

Quella strada mi aveva fatto tornare a ricordi del passato, e alzai gli occhi al cielo. In alto vidi una torretta con grandi finestre. Sembrava chiamarmi. Mi avvicinai alla casa, tutta dipinta di rosso, e sulla soglia incontrai un anziano signore, molto gentile e compíto, che mi salutò e si presentò. Si chiamava Cippitelli e viveva al pianterreno. Dissi che cercavo un piccolo studio di pittura, e mi aveva colpito quella torretta in alto, con le grandi finestre luminose. L’anziano e gentile signore mi disse che quelli erano gli antichi lavatoi al coperto, costituiti da due piccole stanze e un grande terrazzo per stendere i panni all’aperto. Tutto il palazzetto apparteneva a una signora, della quale mi diede nome, indirizzo e numero di telefono, augurandomi con un cordiale sorriso di riuscire a prendere in affitto lo studio.

Non feci passare il tempo. Telefonai alla signora, che rimase meravigliata per la richiesta, e mi fissò subito un appuntamento. L’incontro fu dei piú felici. Era una persona vivace, simpatica e interessata all’arte. Il fatto di darmi in affitto il locale le era piaciuto, ma disse che doveva prima provvedere a sistemarlo per farlo diventare piú vivibile. Circa un mese dopo mi telefonò per darmi le chiavi. Andai all’incontro con grande emozione, e parlammo, solo allora, del prezzo dell’affitto, cosa che con la mia inesperienza non avevo ancora fatto. Il costo era fortunatamente molto accettabile, inferiore a quanto avevo immaginato, e penso che fosse un atto di gentilezza della proprietaria, che amava “proteggere le arti”.

Quel sabato mattina andai con le chiavi ad aprire lo studio e rimasi stupita per quanto era stato fatto. Tutto era pulito e splendente, le pareti imbiancate, le due stanzette erano aperte e benché con un piccolo dislivello di uno scalino, formavano un’unica stanza ampia e luminosa. In un angolo era stata installata una stufa a legna, dato che non c’era il termosifone.

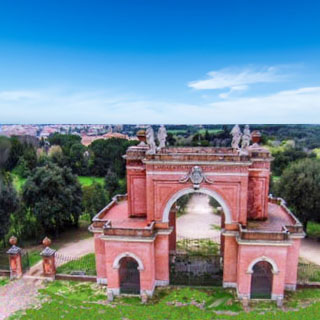

Il corridoio portava a un bel bagno con vasca, una cucina era stata ricavata da un terrazzino coperto con metallo e vetri, e di fronte, sul grande terrazzo che guardava dall’alto uno degli ingressi di Villa Pamphilij, la proprietaria aveva fatto costruire un ripostiglio in muratura, nel quale trovai, in dono, tanta legna accatastata.

Il passo seguente fu la ricerca del mobilio. Le mie scarse finanze non permettevano molto, ma trovai un negozio che vendeva a rate e acquistai come prima cosa una grande scrivania con una comoda poltrona da ufficio imbottita. Il falegname di famiglia, che mi conosceva fin da piccola, ed era un vero amico, costruí un capace mobile su misura, inserito sotto la finestra di lato alla scrivania, e nel corridoio una scaffalatura per i libri. Portai il mio cavalletto, che mia madre vide con sollievo sparire dalla mia stanza, insieme ai colori e le bottigliette di olio e vernice, verso una fantomatica “amica” che mi ospitava per dipingere insieme… Non raccontai mai in famiglia che avevo preso in affitto uno studio, la cosa non sarebbe stata accettata e non avrei avuto la necessaria riservatezza.

In cucina misi una macchina a gas a quattro fuochi, un tavolino, un frigorifero e una piccola madia, in corridoio aggiunsi uno specchio di rame battuto a mano che aveva colpito la mia fantasia, scovato in un mercatino. Sul terrazzo misi grandi vasi, e con l’aiuto del “giardiniere del papa”, che si dichiarava amico di Giovanni XXIII e curava i floridi terrazzi degli eleganti appartamenti sottostanti, aggiunsi a prezzi molto contenuti meravigliose piante e fiori da lui forniti.

Quando tutto fu pronto e lo studio aveva un aspetto confortevolmente abitabile, andai all’appuntamento fissato al bar Gianicolo e dissi a Massimo che avevo una cosa importante da fargli vedere. Mi seguí con una certa esitazione, ma anche con interesse. Percorremmo la breve strada fino al cancello, imboccammo il portone, salimmo i tanti gradini che portavano in alto e sul piccolo pianerottolo gli consegnai le chiavi. Volli che aprisse lui e gli dissi che quello era il mio studio di pittura, ma che da quel giorno sarebbe stato anche il suo studio, che mettevo a sua disposizione. La sua meraviglia e la sua commozione mi ripagarono di tutto il da fare che avevo impiegato per arrivare a quel risultato.

Da quel momento tutti gli appuntamenti furono spostati lí, allo “studio di Massimo”. Lui vi si recava ogni giorno dopo il suo frugale pasto alla trattoria “da Giggetto”, verso le due, e lí aveva tutto il silenzio e la tranquillità per scrivere e per le sue meditazioni.

In quello studio in cima al Gianicolo sono nati tanti suoi libri e hanno avuto luogo incontri importanti, soprattutto con molti giovani di allora, che adesso hanno i capelli bianchi.

Anni dopo, Massimo mi disse che quello studio era diventato “un tempio”, perché era stato consacrato da presenze spirituali altissime.

Purtroppo non fu possibile mantenerlo dopo la sua scomparsa. Ma quel tempio c’è sempre, e lí attende una riconsacrazione, che forse in futuro verrà.

Se lo meriteremo.

Marina Sagramora