Spesso, nel corso della storia umana, un certo numero di individui si è mosso dal luogo dove risiedeva per andare ad abitare da un’altra parte. Se il trasferimento era volontario, parliamo di migrazioni. I Greci lo chiamavano apoikia, nel senso che andavano a fondare altrove una colonia, con le stesse leggi e gli stessi costumi del luogo di origine. Se invece il trasferimento era coatto, il termine piú appropriato era deportazione, espulsione. Oggi, nel caso di trasferimento notturno, a Ferragosto, di tutta un’impresa, compresi i macchinari, gli schedari e i sebach sanitari, parliamo di delocalizzazione. Migrazioni, deportazioni, espulsioni, sgomberi, fughe aziendali notturne in Bielorussia con catena di montaggio appresso costituiscono pertanto, in linea di massima e con le dovute varianti di metodi e fini, i vari sistemi con i quali, nel corso della storia delle cosiddette civiltà umane, un certo numero di individui si è trasferito, volontariamente o con un energico trattamento persuasivo, da un luogo all’altro del pianeta, del continente, del paese, della regione, della stessa città, dello stesso quartiere.

Spesso, nel corso della storia umana, un certo numero di individui si è mosso dal luogo dove risiedeva per andare ad abitare da un’altra parte. Se il trasferimento era volontario, parliamo di migrazioni. I Greci lo chiamavano apoikia, nel senso che andavano a fondare altrove una colonia, con le stesse leggi e gli stessi costumi del luogo di origine. Se invece il trasferimento era coatto, il termine piú appropriato era deportazione, espulsione. Oggi, nel caso di trasferimento notturno, a Ferragosto, di tutta un’impresa, compresi i macchinari, gli schedari e i sebach sanitari, parliamo di delocalizzazione. Migrazioni, deportazioni, espulsioni, sgomberi, fughe aziendali notturne in Bielorussia con catena di montaggio appresso costituiscono pertanto, in linea di massima e con le dovute varianti di metodi e fini, i vari sistemi con i quali, nel corso della storia delle cosiddette civiltà umane, un certo numero di individui si è trasferito, volontariamente o con un energico trattamento persuasivo, da un luogo all’altro del pianeta, del continente, del paese, della regione, della stessa città, dello stesso quartiere.

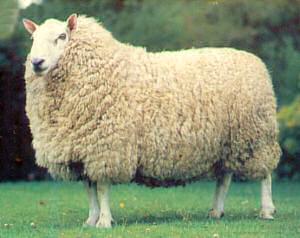

Gli inglesi, che usano il garbo anche per le grandi rapine ai treni postali, senza neppure un graffio da entrambe le parti, usano definire “clearance” un repulisti, quasi un rastrellamento, messo in atto da un aristocratico terriero, per convincere i pastori e i contadini scozzesi delle Highlands a sgombrare. Il lord in questione era il marchese di Stafford, che di suo possedeva già una bella fetta del territorio a nord del Vallo di Adriano. Sotto l’impero di Roma, il muro aveva impedito per anni ai bellicosi Pitti, autoctoni di stirpe finnoceltica, di sciamare al sud e razziare gli insediamenti rurali degli Angli. Con il tempo, domati dai Romani, i guerrieri erano diventati pastori e contadini, le tribú si erano organizzate in clan, il Muro, spostato da Antonino miglia piú a sud, non era piú un deterrente ma una linea di demarcazione puramente topografica. Nei clan si formavano gruppi di potere che basavano la loro supremazia sui lotti di terra posseduti e sul numero degli ovini che vi pascolavano. Erano, e sono rimaste, le “cheviot”, le pecore che danno la migliore lana del mondo. Questa è stata per secoli la fonte della ricchezza degli Scozzesi. Il whisky e Nessie sono prodotti assai piú recenti, il primo frutto del caso e il Mostro di Loch Ness una vaga e astuta fantasia giurassica. Nei vari clan emersero i dominatori, che si contesero il possesso di quanta piú terra era possibile. Si formavano alleanze nel gioco delle acquisizioni.

Quando non bastava il club, la clava, o piú tardi la spada, si formavano aggregazioni claniche, o si ricorreva al mai dismesso espediente matrimoniale. Il che avvenne anche nel caso del capoclan, divenuto ormai un lord, marchese di Stafford che, sposando la contessa di Sutherland, alla data di cui si tratta, divenne il proprietario assoluto della regione che, a nozze celebrate, costituiva legalmente, da sola, una parte cospicua del territorio scozzese. Questa enorme tenuta era una vasta distesa di colline non molto alte, dal profilo dolce, declinante verso fiumi dal corso breve e incassato in valli anguste. D’estate, la pietra scura lungo i declivi si copre di erbe e arbusti radi, di un intenso verde smeraldo. Uno scenario che nel film “The Queen” fa da sfondo alla fuga del cervo inseguito dai cacciatori e che si trova a tu per tu con una smarrita regina Elisabetta che invano tenta di evitargli il colpo mortale (Scena del cervo). La natura, breve soglia per l’eternità.

Quando non bastava il club, la clava, o piú tardi la spada, si formavano aggregazioni claniche, o si ricorreva al mai dismesso espediente matrimoniale. Il che avvenne anche nel caso del capoclan, divenuto ormai un lord, marchese di Stafford che, sposando la contessa di Sutherland, alla data di cui si tratta, divenne il proprietario assoluto della regione che, a nozze celebrate, costituiva legalmente, da sola, una parte cospicua del territorio scozzese. Questa enorme tenuta era una vasta distesa di colline non molto alte, dal profilo dolce, declinante verso fiumi dal corso breve e incassato in valli anguste. D’estate, la pietra scura lungo i declivi si copre di erbe e arbusti radi, di un intenso verde smeraldo. Uno scenario che nel film “The Queen” fa da sfondo alla fuga del cervo inseguito dai cacciatori e che si trova a tu per tu con una smarrita regina Elisabetta che invano tenta di evitargli il colpo mortale (Scena del cervo). La natura, breve soglia per l’eternità.

L’idillio è nella dimensione letteraria e cinematica. Nella cruda realtà dei tempi in argomento, piú che andare alle immagini della piú longeva regina britannica, Elisabetta II, per capire di cosa stiamo parlando occorre riferirsi a due pellicole della storia cinematografica dei recenti anni: “Rob Roy” e “Il Piccolo Lord”. Nella prima vicenda, vediamo le condizioni degli Highlander costretti a subire le angherie del landlord di turno, che si serve di bravacci di spada e randello per piegare il ribelle ‒ tanto ben interpretato dal valente Liam Neeson ‒ che volendo mettersi in proprio è costretto a mendicare dal lord padrone il denaro contante per avviare il minimo allevamento. E il denaro contante lo avevano solo i proprietari terrieri. Chi conosce la storia non tanto antica dell’abigeato sardo, conosce risvolti storici similari occorrenti nella bellissima ma dura Barbagia. Tali e quali i pastori delle Alte Terre scozzesi. Quanto al Piccolo Lord, sono i contadini fittavoli che dipendono dalla terra del Conte (Alec Guinness) e che vivono nel fetido vicolo con fogne a cielo aperto, che porta appunto a spregio il nome del padrone, razzolo di bimbi nel fango e vecchi abbandonati. Questa nella finzione cinematografica la resa speculare della reale condizione dei contadini e delle loro famiglie negli allotment di terra da coltivare: farli fruttare al massimo per poter solo pagare la rata d’affitto al lord proprietario. Spesso, come nel film, neppure si riusciva a ricavare dal raccolto di che pagare il medico per curare il figlio malato.

Nella prima vicenda, vediamo le condizioni degli Highlander costretti a subire le angherie del landlord di turno, che si serve di bravacci di spada e randello per piegare il ribelle ‒ tanto ben interpretato dal valente Liam Neeson ‒ che volendo mettersi in proprio è costretto a mendicare dal lord padrone il denaro contante per avviare il minimo allevamento. E il denaro contante lo avevano solo i proprietari terrieri. Chi conosce la storia non tanto antica dell’abigeato sardo, conosce risvolti storici similari occorrenti nella bellissima ma dura Barbagia. Tali e quali i pastori delle Alte Terre scozzesi. Quanto al Piccolo Lord, sono i contadini fittavoli che dipendono dalla terra del Conte (Alec Guinness) e che vivono nel fetido vicolo con fogne a cielo aperto, che porta appunto a spregio il nome del padrone, razzolo di bimbi nel fango e vecchi abbandonati. Questa nella finzione cinematografica la resa speculare della reale condizione dei contadini e delle loro famiglie negli allotment di terra da coltivare: farli fruttare al massimo per poter solo pagare la rata d’affitto al lord proprietario. Spesso, come nel film, neppure si riusciva a ricavare dal raccolto di che pagare il medico per curare il figlio malato.

Ebbene, anche su questa miseria estrema doveva abbattersi la scure di una miseria, se possibile, maggiore. La rivoluzione industriale della seconda metà del Settecento portò la meccanizzazione di molti tipi di attività rurali e artigianali. Con la scoperta della forza vapore che azionava i telai, prima manuali, la tessitura, da pratica svolta nell’ambito domestico o di una assai ristretta comunità rurale, si trasformò in industria massiva, con la nascita di opifici e stabilimenti nelle grandi città scozzesi come Glasgow, Perth e Dundee, e nelle metropoli inglesi come Manchester e Liverpool. I contadini delle Highland stentavano con la quota d’affitto a tenere la rendita del proprietario a livelli di pura sussistenza. Meglio allora farli lavorare nelle grandi fabbriche locali e remote con profitti assolutamente inediti per l’economia del landlord, e convertire i coltivi in terra da pascolo per le pecore, cariche della tanta lana che da esse si poteva ricavare. Rob Roy è nato nella temperie della clearance degli Highlander dalle loro fattorie. Dal 1811 al 1820 vennero fatto sloggiare circa 20.000 contadini dalle loro terre per far posto alle pecore, la cui lana portentosa nelle grandi filande della pianura si tramutava in oro. Non tutti accettarono l’espulsione, spesso esercitata con metodi ‘energici’, come l’incendio dei tetti delle case e la minaccia di feroci mute di cani. Molti emigrarono in America, i giovani si arruolarono per andare sul continente a combattere il bandito corso, Napoleone. A Waterloo una divisione scozzese resse la carica di Ney al suono delle cornamuse.

Con la scoperta della forza vapore che azionava i telai, prima manuali, la tessitura, da pratica svolta nell’ambito domestico o di una assai ristretta comunità rurale, si trasformò in industria massiva, con la nascita di opifici e stabilimenti nelle grandi città scozzesi come Glasgow, Perth e Dundee, e nelle metropoli inglesi come Manchester e Liverpool. I contadini delle Highland stentavano con la quota d’affitto a tenere la rendita del proprietario a livelli di pura sussistenza. Meglio allora farli lavorare nelle grandi fabbriche locali e remote con profitti assolutamente inediti per l’economia del landlord, e convertire i coltivi in terra da pascolo per le pecore, cariche della tanta lana che da esse si poteva ricavare. Rob Roy è nato nella temperie della clearance degli Highlander dalle loro fattorie. Dal 1811 al 1820 vennero fatto sloggiare circa 20.000 contadini dalle loro terre per far posto alle pecore, la cui lana portentosa nelle grandi filande della pianura si tramutava in oro. Non tutti accettarono l’espulsione, spesso esercitata con metodi ‘energici’, come l’incendio dei tetti delle case e la minaccia di feroci mute di cani. Molti emigrarono in America, i giovani si arruolarono per andare sul continente a combattere il bandito corso, Napoleone. A Waterloo una divisione scozzese resse la carica di Ney al suono delle cornamuse.

Le Highland però non si riebbero mai piú, e l’industria del filo scozzese e delle lane pregiate subí negli anni la concorrenza della lana italiana e del cotone turco, poiché nella storia c’è sempre una nemesi che viene a pareggiare i conti. Chi si è recato in Scozia avrà senza dubbio visitato i luoghi dove uomini e pecore diedero vita, due secoli or sono, a una delle guerre piú nascoste ma non meno cruente: la fine dell’homo faber per far posto all’homo banker. Poiché in realtà questo avvenne: la nascita del duro e puro utilitarismo. Faceva scuola David Ricardo, con la sua teoria della finanza usuraia, un misto di calvinismo e di positivismo. Nella “improving society” inglese, modello delle future economie occidentali, la dottrina di Ricardo, discendente da una famiglia di ebrei portoghesi rifugiatasi in Inghilterra, si basava sulla ferrea legge dei salari e sul valore-lavoro. In piú, le sue idee poggiavano sull’etica della predestinazione riformista. La compassione era non solo inutile ma alla lunga persino dannosa per lo stesso lavoratore, che evidentemente si era alienato, per sua inadeguatezza, il “favor dei” e quindi la meritata scarsa fortuna negli affari. Cambiare aria, allora come adesso, è un via d’uscita.

L’estate è finita e con essa le vacanze. Molti hanno viaggiato, ampliato, come si dice, il perimetro delle proprie conoscenze, fatte nuove esperienze, alcune gradevoli e gratificanti, altre deludenti e penose, quando non anche esose. Restano comunque i ricordi, nella memoria, nelle immagini, nei video. Scorrono vedute di città, di paesi e contrade, di genti e dimore, di vestigia che parlano, malgrado i secoli, di gloria e potere, di conoscenza e crudeltà, di amore e odio, di umanità e barbarie. Ma osservando foto e sequenze, rimembrando i luoghi e i monumenti, notando storie e personaggi che hanno animato il corso degli eventi, tristi o lieti, edificanti o brutali che fossero, intrisi di nobiltà o di infamia, si arriva inevitabilmente a una sola conclusione: ovunque e sempre agiva un potere assoluto, che fosse un trono o un Consiglio dei Dieci, un Direttorio o una Dittatura, a volte un tiranno. Se era la religione a farsi potere, sciamano o pontefice che fosse, l’ukase diventava dogma.

Quando poi le sorti erano affidate ad un Cesare, pur se considerato odioso ai promotori della democrazia, questi si dimostrava risolutivo nelle condizioni in cui urge l’uomo del destino, che non sempre è un Cincinnato integerrimo e pieno di virtú, ma può capitare un Nerone matricida. Come recita l’antico adagio, per conoscere l’uomo devi dargli un impiego, un ruolo. Nerone il ruolo l’aveva ereditato: era Imperatore. L’impiego glielo diede, anzi glielo impose, il catastrofico incendio che distrusse la parte piú nobile e antica di Roma, quel 19 luglio dell’anno 64 d.C.

Abituato agli intrighi e ai veleni della corte imperiale e alle depravazioni e licenze che ne derivavano, costretto al razzolo esistenziale imposto dal protocollo e a cui rimediava con le fughe nella poesia, nella musica, nell’arte e nell’adorazione del mito ellenico, la vista dell’immane rogo che stava divorando l’Urbe e al quale assisteva, rientrato in fretta da Anzio, dal Colle Oppio ‒ l’unico risparmiato dal fuoco ‒ Nerone subí un transfert sublimativo: la depravazione divenne impeto virile, la pusillanimità di cui era affetto, eroismo. Uno sprezzo del pericolo che adombrava l’autosacrificio. Cosí ne riferisce Tacito: «Appena arrivato, l’Imperatore prende i primi provvedimenti. Impartisce gli ordini necessari per combattere il flagello e assicurarsi della loro esecuzione. …Ai profughi apre i suoi propri giardini …fa costruire rapidamente baraccamenti destinati ad accogliere i piú indigenti. Si rivolge alle città vicine, chiede loro di inviare degli utensili, vale a dire il piccolo materiale domestico essenziale ai piú elementare bisogni dell’esistenza quotidiana. Durante i sette giorni in cui è durato l’incendio, è certo che egli paga di persona, senza calcolo». Tutti gli storici concordano nel riportare questo aneddoto: lo si incontra la notte nei quartieri piú danneggiati dal fuoco, senza scorta armata, solo, privo di qualsiasi difesa, al punto che alcuni dei suoi piú fieri nemici si pentiranno piú tardi di non aver approfittato della totale vulnerabilità di Nerone per liberarsi di un esecrato tiranno. Pure, dice ancora Tacito: «un istintivo pudore impedí ai nemici di uccidere un Cesare mentre compiva il suo mestiere di Cesare». Mestiere che Nerone seppe svolgere non solo rimediando il coraggio che non possedeva geneticamente, ma dimostrò capacità logistiche di assoluta efficacia e prontezza esecutiva. Le cronache riportano: «Sette giorni e sette notti, Roma non fu che un colossale braciere, con danni catastrofici, specie nella parte centrale, quella dell’Urbe Quadrata, con i templi e gli edifici piú nobili e sacri. Un immane crogiolo di fornaci ridusse le piú illustri vestigia a un repertorio di macerie irriconoscibili. Una catastrofe. Riferisce lo storico Georges Roux: «La Roma incendiata nel luglio 64 somiglia alle città tedesche bombardate nella primavera del 1945. L’ammasso di rovine è tale che il loro sgombero pone un problema ad un tempo essenziale e scoraggiante». E ancora da Tacito: «Nerone prende due decisioni. Da una parte, destina le paludi vicino a Ostia allo scarico delle macerie. Dall’altra, promulga l’obbligo per le navi che risalgono il Tevere con un carico di vettovaglie, di ridiscendere il fiume “cariche di macerie”. La capitale dell’Impero non può rimanere un ammasso di calcinacci informi. Bisogna ricostruire, e ricostruire in fretta, tenendo conto degli insegnamenti del disastro».

Abituato agli intrighi e ai veleni della corte imperiale e alle depravazioni e licenze che ne derivavano, costretto al razzolo esistenziale imposto dal protocollo e a cui rimediava con le fughe nella poesia, nella musica, nell’arte e nell’adorazione del mito ellenico, la vista dell’immane rogo che stava divorando l’Urbe e al quale assisteva, rientrato in fretta da Anzio, dal Colle Oppio ‒ l’unico risparmiato dal fuoco ‒ Nerone subí un transfert sublimativo: la depravazione divenne impeto virile, la pusillanimità di cui era affetto, eroismo. Uno sprezzo del pericolo che adombrava l’autosacrificio. Cosí ne riferisce Tacito: «Appena arrivato, l’Imperatore prende i primi provvedimenti. Impartisce gli ordini necessari per combattere il flagello e assicurarsi della loro esecuzione. …Ai profughi apre i suoi propri giardini …fa costruire rapidamente baraccamenti destinati ad accogliere i piú indigenti. Si rivolge alle città vicine, chiede loro di inviare degli utensili, vale a dire il piccolo materiale domestico essenziale ai piú elementare bisogni dell’esistenza quotidiana. Durante i sette giorni in cui è durato l’incendio, è certo che egli paga di persona, senza calcolo». Tutti gli storici concordano nel riportare questo aneddoto: lo si incontra la notte nei quartieri piú danneggiati dal fuoco, senza scorta armata, solo, privo di qualsiasi difesa, al punto che alcuni dei suoi piú fieri nemici si pentiranno piú tardi di non aver approfittato della totale vulnerabilità di Nerone per liberarsi di un esecrato tiranno. Pure, dice ancora Tacito: «un istintivo pudore impedí ai nemici di uccidere un Cesare mentre compiva il suo mestiere di Cesare». Mestiere che Nerone seppe svolgere non solo rimediando il coraggio che non possedeva geneticamente, ma dimostrò capacità logistiche di assoluta efficacia e prontezza esecutiva. Le cronache riportano: «Sette giorni e sette notti, Roma non fu che un colossale braciere, con danni catastrofici, specie nella parte centrale, quella dell’Urbe Quadrata, con i templi e gli edifici piú nobili e sacri. Un immane crogiolo di fornaci ridusse le piú illustri vestigia a un repertorio di macerie irriconoscibili. Una catastrofe. Riferisce lo storico Georges Roux: «La Roma incendiata nel luglio 64 somiglia alle città tedesche bombardate nella primavera del 1945. L’ammasso di rovine è tale che il loro sgombero pone un problema ad un tempo essenziale e scoraggiante». E ancora da Tacito: «Nerone prende due decisioni. Da una parte, destina le paludi vicino a Ostia allo scarico delle macerie. Dall’altra, promulga l’obbligo per le navi che risalgono il Tevere con un carico di vettovaglie, di ridiscendere il fiume “cariche di macerie”. La capitale dell’Impero non può rimanere un ammasso di calcinacci informi. Bisogna ricostruire, e ricostruire in fretta, tenendo conto degli insegnamenti del disastro».

Il che venne fatto, nel tempo di quattro anni. Quello che i turisti ammirano oggi è la Roma ricostruita da Nerone. I Romani non tennero conto delle devianze dell’operatore, della sua inemendabile moralità. E del resto agli uomini che occupavano uffici pubblici, in rarissimi casi, come quello di Appio Claudio e di Virginia, e di Ovidio con la sorella di Augusto, si rimproverava la condotta poco lecita in faccende intime private, senza però rischiare condanne per scappatelle e adulteri. A meno che l’illecita condotta non avesse in qualche modo compromesso la sicurezza e il benessere dello Stato e dei cittadini. Per il restante, si badava alla resa finale degli atti pubblici cui il soggetto era destinato. Una tolleranza per ragioni di pubblica convenienza. Lo abbiamo fatto noi con Cavour, uno dei padri fondatori del nostro Risorgimento, notoriamente incline alla lussuria, determinante però nella riuscita dell’impresa dei Mille e della finale acquisizione della nostra indipendenza e sovranità. E cosí è stato con Enrico VIII, Luigi XIV, Caterina di Russia e Olimpia Maidalchini, la papessa-regina, nell’aurea Roma barocca. Il potere assoluto, assolto delle sue debolezze carnali e passionali, imponendosi senza contraddittorio, creava grandezza, o la restaurava in tempi rapidi. Poteva liberare l’Urbe dalle sue macerie in una settimana, e poi restaurarla e risarcirla con una delle dimore piú sontuose e fiabesche che si potesse immaginare: la Domus Aurea.

Roma caput mundi godeva a quei tempi di un privilegio che il nostro Paese, data la realtà del presente e le previsioni del futuro, non sarà facile potrà godere: la sovranità. Nerone l’aveva esercitata in pieno, ma non era una sua acquisizione; l’aveva ricevuta in eredità. Era un patrimonio virtuoso, costituito, con tenacia e fedeltà, giorno dopo giorno, da individui che nel quotidiano attivarsi nell’ambito familiare, nel pubblico ufficio o nell’esercito, nessun altro scopo perseguivano che la grandezza di Roma e il benessere del popolo.

«Se io dico a un mio soldato “fa’!”, egli fa, se gli dico “va’!” egli va». Cosí il centurione di Cafarnao paragona l’autorità del Cristo, al quale ha chiesto la guarigione del proprio servo, alla potestà romana. Roma di quei tempi non doveva dar ragione dei propri atti pubblici a Bruxelles o a Berlino; batteva la propria moneta, che non veniva insidiata dalla finanza apolide; gestiva l’apparato logistico della città senza valersi di consulenze esterne e di partecipate soggette alle infiltrazioni mafiose e alle pressioni di gruppi di potere e bande criminali. Roma sovrana per governarsi non doveva chiedere lumi e licenze a Wall Street o alla City per coniare la propria moneta. Vengono offerte sul mercato monete d’oro di gran valore di Nerone, di Cesare, di Augusto. Sarà cosí dell’Euro? Ne circolerà ancora qualche esemplare di rame con la Mole sabauda? Il profilo di Dante è in nichel, e improntato al cipiglio. Forse nulla resterà di quella che J. Galbraith definiva “L’età dell’incertezza”, un’epoca in cui il potere assoluto del sovrano è stato parcellizzato in milioni di parti, o per meglio dire di partiti, il potere comune e pubblico dato in gestione a entità private che lottando senza quartiere e pietà per il possesso esclusivo della ricchezza, da tanta frenesia ricavano l’inerzia operativa.

Il 30 settembre scorso, il giudice monocratico del Tribunale dell’Aquila ha assolto con formula piena Guido Bertolaso, “per non aver commesso il fatto”. Bertolaso era capo della Protezione civile nel governo Berlusconi al tempo del sisma che sconvolse l’Aquila, il 6 aprile del 2009. Il fatto di cui era stato accusato consisteva nell’aver minimizzato le avvisaglie del sisma nella serie di scosse che si erano prodotte nell’area sino dal dicembre del 2008. L’assoluzione lo libera da ogni responsabilità.

Ma non lo risarcisce, cosí ha detto Bertolaso, dei sette anni di tribolazioni e sospetti che gli hanno avvelenato la vita, alienato la stima di parenti, amici e colleghi, gettato ombre e sospetti sulla sua figura e azione sia nell’occasione del sisma che in altri ambiti e momenti della sua attività politica. Messo alla gogna dai media in occasione della condanna con titoli da scatola e giudizi taglienti, equità vorrebbe, si è lagnato lui, che ora si notifichi l’assoluzione, pur se non con lo stesso clamore. Il silenzio invece calato sull’assoluzione ‒ a parte il web ‒ conferma le luci e le ombre del nostro sistema mediatico, che di fatto induce chiunque sia richiesto di svolgere certe mansioni di pubblica utilità, a defilarsi per difesa.

Duole vedere nelle immagini, foto e video che riprendono le varie personalità, come il Presidente Mattarella, in visita ai luoghi del terremoto del 24 agosto scorso, accanto a cumuli di macerie prodotti dal sisma. Li hanno transennati, delimitati, dichiarati off limits, ma sono ancora lí e paiono lanciare una sfida al potere che avrebbe dovuto sbarazzarsene da tempo. Sfida e monito insieme. Ma chi e in che modo dovrebbe raccogliere la sfida, meditare sul monito e farne una linea di condotta per un’emergenza che da momentanea, transitoria si avvia a diventare cronico malessere, un’incompiuta romanza da tre soldi?

Duole vedere nelle immagini, foto e video che riprendono le varie personalità, come il Presidente Mattarella, in visita ai luoghi del terremoto del 24 agosto scorso, accanto a cumuli di macerie prodotti dal sisma. Li hanno transennati, delimitati, dichiarati off limits, ma sono ancora lí e paiono lanciare una sfida al potere che avrebbe dovuto sbarazzarsene da tempo. Sfida e monito insieme. Ma chi e in che modo dovrebbe raccogliere la sfida, meditare sul monito e farne una linea di condotta per un’emergenza che da momentanea, transitoria si avvia a diventare cronico malessere, un’incompiuta romanza da tre soldi?

La giusta commozione per i comuni colpiti dal sisma ha sollecitato l’interesse di molte personalità di spicco nell’àmbito dei media e della cultura accademica e artistica per interventi e proposte a favore delle comunità disastrate. E cosí, indagando tra le rovine del presente, sollevando la cortina di polvere e calcinacci prodotta dai crolli, è venuta alla luce una realtà sociale di abbandono e precarietà ben piú deleteria, nel tempo, di quella stravolta dal terremoto del 24 agosto e replicata in una zona di poco piú a nord il 26 ottobre. Ne sono coinvolte comunità montane e rurali delle quattro regioni terremotate, anche quelle non direttamente interessate dal sisma, paesi e borghi che fino agli anni Cinquanta accoglievano il visitatore con i gratificanti umori e sentori di una vita attiva e proficua: l’odore del mosto e dei forni, la cadenza di magli e il calor bianco di forge nelle officine e fonderie, asce e seghe impegnate a scheggiare e sagomare tronchi poderosi di faggi, frassini e querce, lo zoccolare per i tratturi e le vie basolate di asini e muli con some gonfie dei prodotti del bosco e del monte. L’esito di tutto il lavorío era il pane fragrante, l’olio dorato, l’utensile, il mobile. E la certezza che il sudore della fronte mutasse la condanna edenica in riscatto. Era un’economia a circuito chiuso, di scambio, quasi improntata al baratto. Ma bastava a trattenere nell’ambito geografico in questione, insieme alle persone fisiche, il patrimonio dei valori specifici. Esperienze millenarie che consentivano alle varie comunità di riconoscersi in una sola identità irrinunciabile. Specificità e valori comuni che non si estrinsecano in una ricetta gastronomica o nel retaggio folklorico. Non solo in questo, comunque.

Rudolf Steiner, in una sua conferenza tenuta l’8 ottobre 1906 a Berlino (O.O. N° 930), definisce con chiarezza gli elementi che formano lo spirito di un popolo: «Il materialista crede che gli uomini si siano adattati alle condizioni [ambientali], ma non è cosí. I popoli si sono creati da sé gli stati fisici nei quali vivono. Prima di tutto con il proprio lavoro, lo spirito di popolo contribuisce a formare il suolo, le piante e gli animali fra i quali si posiziona. Il suolo dell’Europa Occidentale è stato preparato dai popoli romani [latini], quello dell’Europa Centrale dai popoli germanici e quello dell’Europa Orientale da quelli slavi. In questo modo gli uomini si costruiscono per prima cosa la casa nella quale andranno ad abitare. Domandiamoci adesso, quando lavora l’uomo alla configurazione esterna della Terra? Come tutto il resto, sulla Terra c’è un destino preparato dall’uomo, ed è il caso in parte anche qui».

Una civiltà che fonda il suo esistere e operare sui valori morali e spirituali fatalmente cade prima o poi sotto l’aggressione delle entità gelose di tale scelta. Le comunità rurali autosufficienti, che scambiavano prodotti e prestazioni, si trovarono in difetto con l’avvento del consumismo. Bisogni inediti erano da soddisfare con il denaro, e il denaro non circolava in ambiti di economia chiusa in cui vigeva lo scambio. Ci voleva il contante, la moneta sonante, e solo la società industriale e commerciale era in grado di fornirlo, contro lavoro e prestazioni personali. Dai borghi remoti scendevano alla città in fermento di rinascita postbellica le balie e le serve. Pastori e contadini restavano affascinati dalla possibilità di possedere oggetti, strumenti, comodità che solo il denaro poteva permettere. Arimane affascinava con poca fatica, con banali tattiche persuasive: specchietti e chincaglierie per i selvaggi in frenesia materialistica.

Nella città si affermavano due feticci idolatrici: il motore e il mattone, l’automobile e la casa di proprietà. Due entità socioeconomiche occupavano tutti, o quasi tutti, gli spazi operativi, annunciandosi come i futuri protagonisti non solo in campo economico ma anche in quello politico: dominavano ormai la scena il costruttore e il petroliere. Uno tsunami di cemento affogò le grandi città, Roma prima fra tutte, di palazzoni disumani. L’automobile le ammorbò, e continua a farlo, di gas. La vena aorta del pendolarismo quotidiano, escludendo le feste comandate, vive la stenosi furente del blocco automobilistico. Sulle arterie che convogliano dalle periferie i flussi lavorativi quotidiani, sui vertiginosi viadotti e svincoli delle entrate in città, gli ingorghi soffocano per ore la cosiddetta “carne facile”, l’easy meat degli Inglesi, popolo che ha ormai fissato il glossario della civiltà globale arimanizzata. Vittime che si recano al macello del lavoro sottopagato, precario, voucherizzato. E gli iloti delle Alte Terre nostrane, quelle cui, per amaro sovrappiú, trema la terra sotto i piedi, dividono il pane raffermo lavorativo con rumeni, moldavi, bielorussi. Ma che importa al petroliere, cosa mai può preoccupare il palazzinaro? Anzi, per il primo quei salutari ingorghi sono tutto petrolio bruciato, per il secondo tutte braccia per la forza lavoro necessaria ad erigere, oltre agli alveari abitativi, anche le moderne torri di Babele, come le Vele di Meyer o le Nuvole di Fuksas.

Intanto, per la ricostruzione di Amatrice e degli altri paesi terremotati, avanzano meditate proposte gli intellettuali collusi con il regime apolide che avanza nella sua conquista. Con l’occasione, una assai accreditata scrittrice romana, in uno slancio boldriniano ha suggerito di ripopolare con le migliaia di migranti africani sbarcati sulle nostre coste, carne facile per antonomasia, i borghi abruzzesi, svuotati dal virus dell’inurbamento e dall’incuria voluta e perpetuata nel tempo dalle istituzioni centrali. L’idea, se dettata da necessità di protagonismo, è comprensibile, se fa parte invece di un progetto a monte dell’autrice, è semplicemente perversa. Su un territorio che sopporta antiche e recenti ferite di abbandono, prostrato dalla perdita delle risorse autoctone, penalizzato da una emarginazione non si sa quanto premeditata, far gravare il peso di una coesistenza imposta e non voluta, per di piú improduttiva, anzi ablativa, dimostra quanto poco importi al potere lo spirito e il benessere dei popoli.

Poiché in questa faccenda delle migrazioni, specie africane, verso il nostro Paese, il male che si fa da parte di chi prende decisioni in merito è di duplice valenza. Da una parte si danneggia chi deve accogliere il rifugiato, in quanto comporta non solo un costo materiale, ma soprattutto perché viene toccata l’intima essenza animica del popolo ospite, con lo stravolgimento dei costumi e di quei valori di cui parla Steiner, forgiati con una lunga e travagliata vicenda di conflitti e conquiste interiori. Lo stesso, e forse piú ancora, vale per il paese da cui il migrante fugge o semplicemente si distacca, volontariamente o per induzione. Il pericolo è che un territorio, abbandonato dalle forze soprattutto giovani, scivoli verso una povertà materiale, e piú ancora culturale. Tale rischio è stato adombrato da molti vescovi dell’Africa occidentale, assistendo impotenti all’abbandono di villaggi e comunità rurali da parte di individui attivi, riconsegnando alla giungla e al deserto dimore, colture e radici spirituali.

Ma il richiamo della rutilante cosiddetta civiltà dei consumi è troppo forte. E la carne è debole, obbedisce al richiamo. Non potendo pagare con soldi e oro l’accesso al falso eden, si vende. Nasce la nuova schiavitú, che non ha i negrieri e i vascelli stipati di corpi, ma porta anime perdute. La Croce Rossa ha lanciato un allarme: tra i migranti venuti dal mare aumentano i casi di follia. Per guarire, l’unica medicina è ritrovare la propria anima. Gli Inca dicevano che perde l’anima chi perde la propria terra. L’uomo deve avere una sua terra da coltivare, e oltre la carne un’anima da spiritualizzare.

Ovidio Tufelli