È del tutto normale credere che l’esercizio della concentrazione sia una disciplina del pensiero; esperti, dotati di pluriennale esperienza in materia, ne sono sicuri e lo sostengono a spada tratta. Per sapere tuttavia qualcosa sulla concentrazione, nonché i motivi validi per eseguirla, bisogna conoscere cosa sia il pensare e come esso si comporti nel nostro organismo. Prima ancora però, sarà necessario individuare quella nostra intima centralità (anticamente chiamata “anima”) e vedere se in essa permangano spazi conoscitivi in attesa di venir riempiti da quello che il pensiero può recare attraverso teoria e pratica. Si deve poi decidere se questa aspettativa costituisca per davvero un fabbisogno reale, una legittima richiesta della condizione umana, e infine stabilire quanto di noi stessi siamo disposti ad offrire per ottenere un risultato utile in tal senso.

È del tutto normale credere che l’esercizio della concentrazione sia una disciplina del pensiero; esperti, dotati di pluriennale esperienza in materia, ne sono sicuri e lo sostengono a spada tratta. Per sapere tuttavia qualcosa sulla concentrazione, nonché i motivi validi per eseguirla, bisogna conoscere cosa sia il pensare e come esso si comporti nel nostro organismo. Prima ancora però, sarà necessario individuare quella nostra intima centralità (anticamente chiamata “anima”) e vedere se in essa permangano spazi conoscitivi in attesa di venir riempiti da quello che il pensiero può recare attraverso teoria e pratica. Si deve poi decidere se questa aspettativa costituisca per davvero un fabbisogno reale, una legittima richiesta della condizione umana, e infine stabilire quanto di noi stessi siamo disposti ad offrire per ottenere un risultato utile in tal senso.

Farò qualche riflessione sulla conoscenza. È un bell’argomento; sembrerebbe che su di essa non ci sia molto da dire se non nel senso generico: un plauso elogiativo, gratificante, di ammirazione estetico-formale. Conoscere, sapere, apprendere sono disposizioni lodevoli e siamo tutti ampiamente convinti che debbano venir apprezzate nel migliore dei modi. Ma proprio questo “senso comune” (che poi è un luogo comune) induce ad approfondire il tema, per verificare, come spesso succede quando non ci si accontenta dell’esame di superficie, se i suoi ovvi risvolti siano giustificabili alla luce di quel principio di verità che ognuno di noi porta in sé, cosí ben avviluppato e riposto, da perdere perfino la consapevolezza di possederlo e di poterlo qualche volta usare.

Nel cominciare un discorso, di solito non mi piace partire dalla classica zeppa culturale, per dare una lustratina introduttiva e ottenere l’effetto del facile consenso di chi legge o leggerà; tuttavia non mi sembra giusto impoverire il tema, senza un richiamo preciso e pertinente al famoso monito, scritto sul frontone del tempio greco:  «Oh uomo, conosci te stesso»; del pari, come non ricordare il celebre verso del sommo Dante Alighieri: «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza», e per finire – le cose belle viaggiano a terzine – come non porre in risalto la forte sentenza di Socrate: «Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza».

«Oh uomo, conosci te stesso»; del pari, come non ricordare il celebre verso del sommo Dante Alighieri: «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza», e per finire – le cose belle viaggiano a terzine – come non porre in risalto la forte sentenza di Socrate: «Esiste un solo bene, la conoscenza, e un solo male, l’ignoranza».

Come conosciamo, e perché conosciamo? Sarei rimasto senza una precisa risposta se non fossi diventato nonno in questi ultimi anni. Posso assicurare che trovarsi di fronte a un bimbo che cresce e che fa di ogni suo minuto di vita una nuova conquista conoscitiva, accompagnandola con moti irrefrenabili di gioia e di entusiasmo letteralmente contagiosi, è un’esperienza molto piú significante e dimostrativa di tante opere di filosofia noseologica messe assieme. Come diceva quel tale, rimasto anonimo, il dubbio potrà benissimo avviare alla conoscenza, ma la sua fonte è lo stupore; la possibilità squisitamente umana di spalancare l’anima alla meraviglia; di toccare – per un attimo – il cielo con un dito.

Già questo ci fa comprendere come l’anima sia il punto di partenza di ogni impulso all’apprendimento. Platone insegna che i nostri comportamenti si riconducono a tre fonti principali: desiderio, emozione e conoscenza. Cartesio punta la leva sul «Cogito Ergo Sum» e apre un varco di tutto rispetto nei limiti posti dalla scienza e dalla filosofia dell’epoca. A pochi decenni or sono risale invece il motto: «La piú grande emozione che si possa provare è quella di fronte al Mistero: una Sacra Curiosità». E proprio perché a dirlo fu Albert Einstein, mi pare di particolare interesse.

Sono convinto di poter dedurre che il pensare coincide con l’energia propellente per ogni esplorazione nei campi sconfinati del conoscere; ma la decisione e il piacere di intraprendere l’avventura, appartiene in toto all’anima.

Una delle questioni essenziali per la vita interiore, dice Rudolf Steiner fin dal suo primo capitolo della Filosofia della Libertà (accanto alla domanda se la nostra volontà sia davvero liberamente esercitabile), è quella di chiedersi se sia possibile arrivare a concepire l’entità umana come un organismo capace di reale, armonioso sviluppo nella misura in cui venga alimentata da quanto, attraverso “scienza ed esperienza” giunga a lei, andando quindi a consolidare quel nocciolo formativo definibile come esperienza di sé e del mondo.

In poche parole, Steiner chiede: è possibile accogliere il pensiero che l’essere umano sia comparso sul palcoscenico del mondo in vista di un compito conoscitivo, inteso come meta fondamentale e causa primaria del suo stesso esistere?

In poche parole, Steiner chiede: è possibile accogliere il pensiero che l’essere umano sia comparso sul palcoscenico del mondo in vista di un compito conoscitivo, inteso come meta fondamentale e causa primaria del suo stesso esistere?

Per quanto detto fin qui, anche un oppositore dell’Antroposofia o dell’indagine filosofico-spirituale in genere, sarebbe imbarazzato a negarlo. Il binomio conoscere-sapere non si può, almeno dialetticamente, respingere; non sarebbe neppure elegante. Però dobbiamo fare molta attenzione: è facile aderire alle constatazioni che sembrano costruite apposta per raccogliere favori fin dalla loro prima formulazione; difficile è poi ricordarle, farle rivivere in noi, con tutta la forza della loro veridicità, dentro la ragnatela esistenziale dei doveri, degli adempimenti incessanti, che tendono a sottrarci tempo, spazio, energie, e forse anche qualcosa d’altro di cui però al momento non ci accorgiamo.

Cos’è la conoscenza? Come sorge in noi? Rivolgendo le dovute scuse a quanto indicatoci con estrema chiarezza dal pensiero steineriano, riformuliamo la domanda: quale ruolo gioca, quanto pesa questa conoscenza sulla nostra crescita evolutiva?

Si conosce forse per il semplice fatto di essere immersi in un apparato dotato di sensori che ci tengono in stretto rapporto con il mondo esterno? Si conosce, o si dovrebbe conoscere, attraverso altri sensori, non piú fisici ma di tipo animico, quel mondo interno, ancora piú vasto e sconfinato, nel quale si compie la vicenda della nostra identità psichica?

Dal momento che la dimensione del tempo e dello spazio costringe, per obbligo naturale, ad avere anzitutto (e con durata ultradecennale) la sola esperienza dell’esteriorità come riferimento principale, succede che, vuoi per difetto di preparazione, vuoi perché la realtà connessa all’immaginazione e alla fantasia viene valutata di secondo livello rispetto all’altra, si finisce per entrare nella maggiore età, ritenendo con inscalfibile sicumera che la percezione sensibile del mondo fisico sia in assoluto l’unica realtà degna di questo nome.

Ne consegue che tutto quello che non si vede, non si tocca, non si pesa né si misura, e non si può nemmeno rendere oggetto di transazione commerciale, deve considerarsi destituito di ogni fondamento di realtà. Anzi, per mantenerci saldi nella coerenza di un simile autoinganno, abbiamo trasferito nella spietatezza del transeunte e del deperibile anche quei valori che avrebbero potuto sussistere esclusivamente nella luce della vita sovrasensibile.

Ci si accapiglia in animatissime discussioni sulla libertà, sulla democrazia, sull’amore, sulla fede, sul lavoro e sulla società, e non ci si accorge di aver ridotto da tempo tali ideali a meri fantasmi, a un misero flatus vocis svuotato di ogni forza originaria, dietro cui non c’è piú un barlume di vis concettuale. Restiamo poi amareggiati nello scoprire l’impossibile convergenza di intenti indispensabile a renderli operativi.

A questo punto, spendere il proprio tempo e le proprie energie nel tentativo di conoscere cosa sia e in cosa consista l’“irreale interiore”, che si dice esistente dietro la realtà che ci siamo costruiti di fuori, diventa un’assurda fissazione, riservata a sognatori, poeti o soggetti psichicamente instabili.

A questo punto, spendere il proprio tempo e le proprie energie nel tentativo di conoscere cosa sia e in cosa consista l’“irreale interiore”, che si dice esistente dietro la realtà che ci siamo costruiti di fuori, diventa un’assurda fissazione, riservata a sognatori, poeti o soggetti psichicamente instabili.

Per cui, basta conoscere quello che c’è, anche per il fatto che ce n’è tanto. Dal momento che il mondo del molteplice, del frazionato, del suddiviso presenta di continuo gli aspetti rinnovati, e sempre piú rinnovabili, variegati e sgargianti, dell’infimo, del micromondo, dei minipixel e dei nanosecondi, ecco che questi diventano per spinta inerziale la base e la meta del sapere odierno.

Chi infatti viene posto fin da piccolo sulla strada di una conoscenza puramente materiale del mondo, si ritrova adulto tanto fiero e spavaldo nella sua cerebralità, quanto sprovveduto e smarrito di fronte a quelle forze dello Spirito che l’hanno sí accresciuto e sviluppato, ma che nel corso del tempo, e per una scorretta impostazione interiore, si sono ritirate lasciandolo, a sua insaputa, avverso allo Spirito e alla verità dei mondi superiori.

Dal che si spiegano, almeno parzialmente, il nervosismo, l’inquietudine e le fobie.

Sembrava cominciare con un gioco: si poteva ammettere anche l’uso improprio di figurine di Santi-Eroi, di un Super Presepe impreziosito dai regali di Babbo Natale, della Pasqua esaltata dalle Uova di finissimo cioccolato svizzero, delle Feste della Tradizione con tarallucci e vino, delle svariate Liturgie di Passaggio per celebrare se stessi e filmarsi in bella compagnia, finanche il rito dei Banchetti o Catering Nunziali; tutto era ed è ammissibile, ma sempreché, beninteso, sottoposto alla ferrea condizione di non crederci: non crederci mai, costi quel che costi.

Perlomeno quel non “crederci mai” può venire (solo in caso di necessità e urgenza) attenuato in un “non crederci fino in fondo”, che – per quanto attiene al Vero – equivale a non crederci per niente. Ma fintanto che uno non lo capisce, e gli appare una furbata non da poco, il compromesso sembra reggere. Gli uomini della politica ne sanno qualcosa; anzi, non sapendolo, non potrebbero nemmeno entrare in politica.

L’adulto, il maturo d’oggi, per essere veramente moderno si arroga il potere (subdolo ma attraente) di mantenere una riserva mentale grande quanto il mondo, sí da potersi dire: “Va bene, io però so che non è cosí, ma mi è piú comodo fingere di crederci!”. E per maggior sicurezza, se lo ripete ogni giorno, lavorando, riposando, amando, odiando, pregando, imprecando, in compagnia o in solitudine. Opera in questo senso. Crede di poter stare cosí, “sospeso”, entro uno spazio di libertà tutto suo. Non si rende conto d’infierire contro di sé. Per eccesso o per abuso di scelte sbagliate, pone a repentaglio l’equilibrio, l’armonia, la crescita, nonché la vita, sua e di quanti a lui si relazionano.

Questa situazione, mantenuta rigorosamente nascosta anche alle indagini piú accurate dei segugi internazionali, dei cacciatori di scoop e dei rivelatori di trame eversive, neppure svelata completamente allo psicoterapeuta di guardia, è ravvisabile nelle comuni patologie che sintomatizzano il percorso della nostra anima, nelle circostanze e nelle vicende il cui svolgersi chiama ripetutamente in causa l’estrema precarietà della posizione assunta; ben lontana, se non diametralmente opposta, a quel compito che s’era prefissata con il venire al mondo.

«Non mi sento bene, sono sull’orlo dell’esaurimento, ho le idee confuse, mi gira la testa, non sono capace di fissare i pensieri, a volte mi perdo in fantasie surreali, mi preoccupo per un’inezia, non riesco a concentrarmi su nulla, ho continue amnesie…». Sono tutte frasi che l’analista di questo tempo interpreta come manifestazioni di una crisi. In realtà la crisi è avvenuta molto prima ed ora è entrata nella fase finale. La potenza del mondo fisico sensibile ci ha fatto suoi, e – giustamente, secondo le sue regole – non ci molla piú.

«Non mi sento bene, sono sull’orlo dell’esaurimento, ho le idee confuse, mi gira la testa, non sono capace di fissare i pensieri, a volte mi perdo in fantasie surreali, mi preoccupo per un’inezia, non riesco a concentrarmi su nulla, ho continue amnesie…». Sono tutte frasi che l’analista di questo tempo interpreta come manifestazioni di una crisi. In realtà la crisi è avvenuta molto prima ed ora è entrata nella fase finale. La potenza del mondo fisico sensibile ci ha fatto suoi, e – giustamente, secondo le sue regole – non ci molla piú.

A meno che… a meno che lo stesso pensiero, che oggi sembra disorientato, non venga adoperato in un modo completamente diverso da quello abituale. Perché cominciare dal pensiero? Perché, nonostante tutto, è proprio il pensiero che mi avverte del disagio avvenuto e corrente; dal momento che è l’unico informatore attendibile in grado di allertarmi, non ho altre soluzioni valevoli sul piano logico-razionale, che partire da lui e studiare il suo funzionamento in relazione a quel che sono, o sono diventato.

Supponiamo di possedere un’auto, e mettiamo che abbia il difetto di girare a destra quando sterziamo a sinistra e viceversa, oppure si accendono le luci quando pigiamo il freno, o ancora fa squillare il clacson quando tiriamo il blocco a mano. Credo che nessuno di noi potrebbe fidarsi di un’automobile del genere. Non si può circolare cosí; saremmo un pericolo pubblico per noi e per gli altri. Ma procediamo pure con questo esempio, quanto mai assurdo, per arrivare ad un punto in cui fare un primo chiarore sul misterioso mondo dei meccanismi.

Se il riparatore di fiducia, dopo un’accurata ispezione, vi dicesse che la causa dei mali risiede nel tipo di carburante usato, cosa direste? Probabilmente nulla, ma da quel momento in poi cambiereste meccanico.

Tuttavia una verità elementare, ancorché validissima a sfatare le corbellerie sul piano materiale, ovvero sull’inerte e disanimato, non può venir trascinata di peso e applicata là dove – per contro – c’è il vivente. L’organismo umano, ci piaccia o no, consiste di corpo, anima e Spirito, strettamente interconnessi tra loro, e funzionanti l’uno in ragione degli altri.

Già soltanto osservando la fisicità organica si comprende che sarebbe incredibilmente stolto pensare che il cuore, il fegato e i polmoni possano funzionare per conto loro senza interferire con gli altri organi, cosí come il sistema nervoso, quello osseo e quello muscolare sono intimamente collegati e dipendono dalle modalità dei rapporti instaurati.

Cosa succede quando la circolazione del sangue viene danneggiata, anche solo parzialmente, da ostacoli cresciuti nel corso degli anni, e dovuti ad alimentazione sbagliata, eccesso di grassi, sostanze tossiche, alcoliche o di psicofarmaci? Cosa succedeva (non stento a credere che possa succedere anche oggi se non in misura minore e in specifici settori individuati) quando si lavorava per ore ed ore a contatto con sostanze nocive ma ritenute innocue per crassa ignoranza? Abbiamo avuto tutti questo tipo di esperienza, diretta o indiretta, e ne abbiamo constatato i disastri.

Eppure, anche partendo dalle dimostrazioni naturali piú semplici e immediate, non riusciamo a capire che qualsiasi sia il tipo di danno insorto in un organismo vivente, dipende sempre dal “carburante” da noi abitualmente usato a supportarlo e renderlo efficiente.

La parola carburante è nel contesto molto povera e inappropriata, ma serve a reggere il paragone. Se d’ora in poi la sostituiamo con la parola “energia”, ci comprenderemo meglio.

Il nostro pensiero, anzi il nostro pensare, è una forza, quindi è un’energia; la piú grande, la piú potente, la piú diffusa che esista in tutto il creato. Ogni cosa sorge da essa, vive grazie ad essa e ritorna ad essa quando il suo ciclo è compiuto. Sembrerebbe un atto di fede, ma non ci vogliono approfondite indagini teologiche o filosofiche per venire a sapere che una tale concezione sta alla base di qualunque religione sorta tra gli abitanti di questo pianeta, dall’alba dei tempi in poi.

Combinazione? Coincidenza? Mancanza di fantasia? Forse. Ma per dirlo bisogna prima pensarlo. E se lo pensi accorgendoti di pensare, non puoi piú tornare indietro.

Perfino una scienza esplorativa d’avanguardia, per quanto atea, laica o agnostica, come per esempio la fisica teorica, dopo avere per lungo tempo divinizzato atomi, elettroni, protoni e neutroni, è giunta al punto di affermare che energia e materia non solo sono due forme di esistenza presumibilmente riconducibili a qualcosa d’altro che le sovrasta entrambe, ma sono pure reversibili una nell’altra. La materia può risolversi in energia e l’energia può ricomporsi in materia. Pensatolo onestamente, l’hanno onestamente ammesso (incauti!).

Magari in un primo tempo non tutto sembra pensiero sicuro, sostenibile con tenacia davanti al mondo, ma sicuramente il pensiero viene prima di tutto. È un postulato che pur attraverso epoche e civiltà differenziate ha resistito benissimo fin qui. Personalmente credo sia dovuto al fatto che non sono molti quelli che ne hanno avuto sentore, ma è solo una mia opinione. Il fatto che milioni di persone abbiano visto cadere una mela, ma il solo Newton se ne sia chiesto il perché, non è edificante ma mi conforta alquanto.

Per contro, nel convincimento in voga di aver capito pressoché tutto quello che c’era da capire, impariamo e insegniamo che i pensieri sono prodotti dal cervello, e di conseguenza ogni cerebro umano è l’artefice e il padrone dei propri pensieri. Questo almeno è il convincimento generale fintanto che non arriva la crisi, di cui ho scritto poco sopra, e che si rivela come uno scombussolamento tanto deprimente quanto privo di prospettive.

Ho fatto il seguente ragionamento: se dal rapporto fisico-metafisico esistente tra il corpo e il pensiero è stata dapprima tolta l’anima che ci stava in mezzo, e in seguito si è voluto credere che l’attività pensante potesse venir ridotta ad una delle varie funzioni corporee, magari elevandola alla piú alta e nobile d’ogni altra, ebbene, non c’è da meravigliarsi se le cose non funzionano piú come prima.

Per cui, quando lamentele, proteste e tutti i gemiti del vittimismo fantasiosamente espressi si fanno sentire e accusano il mondo del pensare (la testa, il cervello, le idee, le intuizioni, lo sforzo mentale, l’aridità dei pensieri ecc.) dovremmo trovare il coraggio di dirci che siamo dei bravi commedianti o provetti istrioni, perché la sede dei nostri guai non è né il pensiero, né il cervello, né la mente o quel che cerchiamo indicare per centrale produttrice dei medesimi: il guasto ‒ quello vero – è dell’anima.

Oltre a questa improferibile verità (ma si combina con il fatto seguente) c’è che la parola “anima” è stata bandita dal nostro vocabolario; giace abbandonata, dismessa e relegata in uno di quegli archivi interiori in cui non arriva piú la luce dell’umano comprendonio. Non è stato questo a perdere il suo potere chiarificatore, è l’anima ad avergli barrato porte e finestre. Il dramma è tutto qui. Abbiamo quasi paura di nominarla.

Soltanto nel proferire “La pubblicità è l’anima del commercio!” o slogan di questa fattura, teniamo la testa alta e ci facciamo sentire. Ma per il resto, siamo servi di un pregiudizio misterioso, che blocca quella parolina prima che il suono esca dalla bocca. Anima è divenuto un anacronismo; “entità psichica”, “interiorità” possono andar bene, quando esibiamo variazioni dialettiche sui problemi piú intimi e complessi della natura umana, ma proferire con serietà la parola “anima” in ambiente culturale, rasenta oggi il ridicolo. Rivedo me e i miei compagni di quel tempo, quando ancora ragazzini, passavamo davanti ad una chiesa; chi si faceva il segno della croce veniva solitamente deriso o compatito. Un’esigenza interiore, se non viene sorretta da un barlume di comprensione e conoscenza, svanisce nel tempo. Da allora sono passati settant’anni; la ritrosia si è dissolta, ma in compenso la nebbia si è infittita.

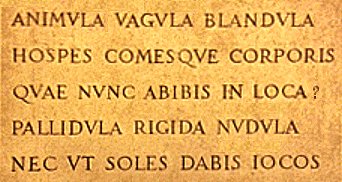

L’anima, vagula blandula hospes comesque corporis, dopo aver compiuto un viaggio molto lungo, è giunta al capolinea, e qui è stata arrestata dalla nuova Cultura della Liberazione, in quanto detentrice di valori antidemocratici e reazionari. Il che sta a dimostrare come a volte, nell’arco storico di mezzo secolo o poco piú, l’atteggiamento mentale di un popolo possa passare dall’ingenuità grossolana, ma povera e modesta, ad un ricco ebetismo d’avanguardia, altezzoso e sfrontato, capace di negare anche l’evidenza pur di ostentarsi à la page.

L’anima, vagula blandula hospes comesque corporis, dopo aver compiuto un viaggio molto lungo, è giunta al capolinea, e qui è stata arrestata dalla nuova Cultura della Liberazione, in quanto detentrice di valori antidemocratici e reazionari. Il che sta a dimostrare come a volte, nell’arco storico di mezzo secolo o poco piú, l’atteggiamento mentale di un popolo possa passare dall’ingenuità grossolana, ma povera e modesta, ad un ricco ebetismo d’avanguardia, altezzoso e sfrontato, capace di negare anche l’evidenza pur di ostentarsi à la page.

Se a qualcuno interessa ricercare gli antichi inizi del percorso dell’anima fino all’odierna débacle, li potrà trovare nell’O.O. N° 8 di Rudolf Steiner, Il cristianesimo come fatto mistico e i Misteri antichi, nei capitoli finali, con i suggestivi pensieri, scelti e commentati dal Dottore, espressi nel merito da Plotino, Filone, Sant’Agostino ed altri.

Si giunge a capire che se continuiamo ad evitare di fissare lo sguardo interiore nel punto in cui vive la nostra anima, se continuiamo a credere di poterci mantenere indipendenti e liberi da essa, se non accudiamo alle sue specifiche necessità di sopravvivenza allo stesso modo con il quale le Sacerdotesse curavano il Sacro Fuoco nel Tempio di Vesta, allora noi stiamo legittimando non solo la nostra fine interiore ma anche il fallimento umano sul piano evolutivo.

Aver costretto l’anima a dimenticare la propria origine divina, frastornandola, ingannandola (e tradendola) grazie alla molteplicità di sensazioni effimere, transitorie, tanto inconsistenti quanto suscitatrici di ulteriori inappagabili brame, è un avvenimento che viene da lontano.

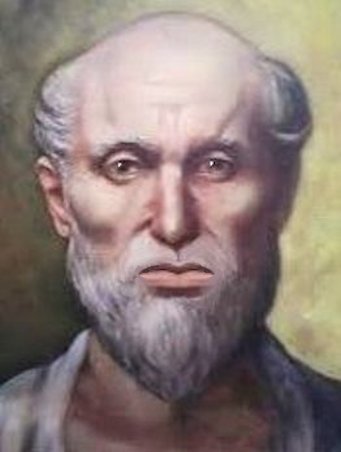

«Per quale ragione le anime dimenticano il Padre Dio, esse che originano dall’aldilà e ad esso appartengono, mentre finiscono per ignorare tutto di Lui e di se stesse? L’inizio del male è per loro l’audacia, la sete del divenire, l’estraniarsi da se stesse e il piacere di appartenere soltanto a sé. Avide di autonomia, si sollazzarono a loro piacere, seguendo la falsa via, fino alla caduta totale; cosí perdettero la conoscenza della loro origine dall’aldilà, come bambini precocemente separati dai genitori e allevati lontano, non sanno chi sono, né di chi sono figli».

«Per quale ragione le anime dimenticano il Padre Dio, esse che originano dall’aldilà e ad esso appartengono, mentre finiscono per ignorare tutto di Lui e di se stesse? L’inizio del male è per loro l’audacia, la sete del divenire, l’estraniarsi da se stesse e il piacere di appartenere soltanto a sé. Avide di autonomia, si sollazzarono a loro piacere, seguendo la falsa via, fino alla caduta totale; cosí perdettero la conoscenza della loro origine dall’aldilà, come bambini precocemente separati dai genitori e allevati lontano, non sanno chi sono, né di chi sono figli».

Questa analisi spietata, ma purtroppo corretta, proviene da Plotino, il filosofo padre del neoplatonismo, vissuto nel III secolo d.C. Ammesso e non concesso di poterla aggiornare alla situazione in corso, non si esplicherebbe in modo diverso in quanto attualità. Grazie alla Scienza dello Spirito, da centocinquant’anni in qua, sappiamo che l’anima dell’uomo, fin dalla sua lontana implicazione terrestre, è stata inabitata da forze fieramente avverse allo Spirito e all’evoluzione; forze che hanno da sempre complottato contro ogni passo umano verso la libertà, sia stravolgendo il significato sia sostituendo il percorso. Ma l’opera di Arimane e di Lucifero non può venir chiamata in causa a giustificare ciò che sul piano esistenziale è stato provocato dall’uomo, per quanto coartato e ingannato dai demoni interiori.

A volte splende il Sole, a volte piove; ma chi lavora è consapevole di volerlo/doverlo fare con qualunque tempo. Impegnarsi solo quando le condizioni climatiche ci appaiono favorevoli, sarebbe una follia che finora nemmeno la piú pretenziosa delle associazioni sindacali si sia concessa d’immaginare. Allo stesso modo (e con tutta probabilità proprio per questo) il nostro nucleo spirituale ha voluto incarnarsi, rivestirsi di un corpo fisico ed abitare cosí un mondo dove tutto è già stato fatto, e dove tutto c’è ancora da fare: accogliere nell’intimo del “pensare-sentire-volere” la sfida di umanizzare quel che il mondo si attende: compiere la parte della Creazione che Dio stesso ha riservato all’uomo. Nell’assoluto rispetto della libertà di quest’ultimo, che, senza elaborazione di pensare e volere, ma solamente subendo stimolazioni fisiche e correnti dialettiche trasformate ad hoc dal sottile gioco degli Ostacolatori, può giungere anche a negarsi il compito. In ciò, egli-uomo, non sa cosa si sta facendo. E non è neppure la prima volta.

Mentre siamo consapevoli che i nostri computer, semiparalizzati dai virus e dai malware, possono venir messi in modalità provvisoria e quindi resettati, dubito fortemente che possa accadere altrettanto alle nostre anime, appesantite, dolenti e ingombre di scorie, forse non ancora del tutto radioattive, ma di sicuro inquinanti e venefiche al massimo grado.

Mentre siamo consapevoli che i nostri computer, semiparalizzati dai virus e dai malware, possono venir messi in modalità provvisoria e quindi resettati, dubito fortemente che possa accadere altrettanto alle nostre anime, appesantite, dolenti e ingombre di scorie, forse non ancora del tutto radioattive, ma di sicuro inquinanti e venefiche al massimo grado.

L’inizio parte dal pensare; ma il pensare, in quanto energia, lavora in tutte le direzioni; come energia, inclusa quella termonucleare, sta al di sopra del bene e del male, e può pertanto venir indirizzato in forme umanamente compatibili oppure impiegato per scopi micidiali. La destinazione non lo riguarda; senza imporre obblighi, donandosi a ciascuno, si concede totalmente all’uso scelto dal fruitore.

A questo punto, dopo aver detto del pensiero e del fatto che esso viene prima di ogni altra cosa, ma anche aver sostenuto che il guasto non sta nel pensiero bensí nell’anima, che immeritatamente se ne appropria, usandolo per suoi personali disegni, sorge legittimo un dubbio: se il grande ammalato è davvero l’anima, allora ogni nostro tentativo di risanamento dovrebbe partire da questa e non dal pensiero. Perché quindi concentrarsi?

Una spiegazione si può sempre costruire, basta ricamare parole su parole, ma non ci porta lontano e inoltre fa perdere tempo. A costo di sembrare sbrigativo voglio richiamare due “perle”, una di Rudolf Steiner e l’altra di Massimo Scaligero, le quali, per la corrente tematica, sono di grande efficacia e anche di estrema semplicità, come accade quando il pensiero che li ha pensati vive di luce propria.

Un vero pensare è sempre voluto (R.S.).

L’accordo del pensiero con la volontà è la base della forza e dell’equilibrio dell’anima (M.S.).

Se il pensare fosse un fiume e l’anima un ostacolo che ne devia il corso, cosa dovremmo fare? Modificare il fiume o sistemare l’intralcio?

Se il pensare fosse un fiume e l’anima un ostacolo che ne devia il corso, cosa dovremmo fare? Modificare il fiume o sistemare l’intralcio?

(Nota Bene: “sistemare” qui vuol dire appianare, riportare alla situazione originaria, non vuol dire eliminare).

Stiamo naturalmente parlando di un pensare voluto, perché altrimenti tutto l’insieme dei nostri ragionamenti perderebbe di significato; si può guarire solo se si è ammalati, ma prima ancora se si riconosce di esserlo. Fintanto che si scambia uno stato patologico di alterazioni psicofisiche per “normalità quotidiana dovute a una vita difficile”, c’è poco da fare se non attendere il peggio, che non mancherà di venire.

Non voler appurare la condizione dell’anima, dopo aver fatto di tutto per ridurla ai minimi termini, fa sí che nient’altro rimanga se non attribuire le varie disfunzioni interiori alla stanchezza di un pensiero troppo impegnato (il vocabolo di moda è “stressato”) nella corsa per l’esistenza.

Questo non è certamente il “pensiero voluto”. Questo è il pensiero ormai subordinato alla vita dell’anima resa disordinata, confusa e destituita di ogni sua prerogativa.

La frase di Scaligero fa capire immediatamente, per chi voglia capire, che la nostra intenzione di voler guarire deve venir indirizzata verso l’anima, secondo un accordo scaturente dal pensiero e dalla volontà. Questo accordo non può che essere un’azione interiore: una vera azione interiore. Una potentissima azione interiore.

L’unica azione interiore riconoscibile per tale: la concentrazione.

L’unica azione interiore riconoscibile per tale: la concentrazione.

Nella concentrazione distogliamo l’anima dalla situazione in cui l’abbiamo lasciata cadere; nei momenti dell’esercizio, ripristiniamo in essa la virtú dell’antica armonia originaria.

La forza pura scorrente del pensiero, indirizzata dalla nostra volontà, la ravviva, la riporta a una condizione quasi perduta, in cui la sua natura ritrova l’identità con la medesima fonte del volere e del pensare; le correnti del mondo che la costringevano al caos babelico, contaminando anche i processi del mentale (almeno nei suoi gradi piú bassi) possono finalmente tacere; possono spegnersi le emittenti, gli altoparlanti, i megafoni, i notiziari, le chiacchiere, il continuo vociferare a sproposito, il coro dei lamenti, delle contumelie, delle proteste e delle recriminazioni con i quali l’avevamo incautamente riempita, frastornata, avvilita. Vale a dire l’intera sarabanda allestita per il tormento continuo di non svelarci mai la sua verità, di vivere nevroticamente esagitati, seppur indifferenti, abulici, spiritualmente spenti, già prima del passaggio alla morte fisica.

Con la concentrazione l’uomo apre per la prima volta lo sguardo interiore su quell’universo sovrasensibile di cui l’anima è parte vivente; sua fu la decisione di sprofondare nell’esperienza del mondo terreno; di assumersi il compito d’incontrarlo, di conoscerlo e infondere in esso la forza di quell’Amore che un tempo lo volle Creato. Forza che ora soltanto dall’uomo può continuare a giungergli.

Chi fa la concentrazione lo fa in vista di rafforzare il pensare, è vero. Ma è vero soltanto nella misura in cui si renda conto di dover rafforzare prima di tutto la vita dell’anima; la quale, non per automatismo ma per slancio di gratitudine e impulso d’amore non mirato a se stesso, sciolta da gioghi e capestri, a sua volta libera di sé i gradi inferiori del pensiero vincolati durante la prigionia al proprio ego.

Con un pensare di questo tipo, sia pure comune e ordinario, ma indispensabile per iniziare una vera attività spirituale, l’esercizio della concentrazione può venire impostato positivamente e far sí che l’anima si apra l’accesso alla sperimentazione di stati superiori di coscienza, ove volere e pensare sapranno elevare il suo rinnovato vigore, la sua recuperata vita, alla Luce dello Spirito.

Angelo Lombroni