Quante realtà e regalità ci sono a questo mondo? Sono tutte autentiche, o lo è una soltanto? Le altre sarebbero quindi da scartare?

La realtà è quella conosciuta o conoscibile? La regalità è quella percepita o percepibile? In quale tipo di realtà siamo immersi? Sicuramente quella umana. E di quale regalità vogliamo parlare? Sicuramente di una di quelle che si riferiscono al sovrano.

Con questa summa lapidaria crediamo di aver risposto agli interrogativi e di poter archiviare il problema.

L’argomento è semplice, perciò l’articolo che ne deriva dovrebbe essere semplice. In fondo capire cosa s’intende per realtà umana non è difficile. È la realtà di tutti noi, quella di ogni giorno, con i trantran e le emergenze, con le contrazioni del fisico e le espansioni del metafisico, con gli adempimenti imposti dal passato e le speranze pronosticabili per il futuro. Voglio dire, è tutto qui: non occorre disturbare i marziani.

Tuttavia in questi mesi, dal voto del 4 marzo fino alla formazione e l’insediamento del nuovo governo, ho avuto modo di riflettere non poco circa la realtà umana e dintorni, riferita in modo particolare ai voleri popolari espressi dalle urne e al travaglioso lavoro di patchwork politico conseguente; il quadro generale si è offuscato; si è fatto tortuoso, aggrovigliato, fino a raggiungere un livello d’incomprensibilità non sospettabile.

Sul palcoscenico politico della vita nazionale hanno recitato troppi personaggi; nulla d’insolito, ma all’improvviso hanno cominciato a farlo ognuno per conto suo e fuori copione, portando a galla una fervida inclinazione al soggettivismo istrionesco, a volte di tipo aggressivo. A dire il vero, pure Pirandello vi s’era cimentato con il suo Questa sera si recita a soggetto, e, almeno in partenza, non gli era andata bene; ma qui abbiamo superato quel limite, non fosse altro per l’opposta ragione: l’autore si dissolve nel nulla, e ciascun figurante, ritenendosi regista, rivendica il podio direttivo; reclama a sé, con vivace fierezza, trame e coinvolgimenti. Ciò che per la commedia di Pirandello fu un espediente teatrale, per i nuovi commedianti del Festival delle Parlamentarie è situazione di fatto. Forse irreversibile.

Sul palcoscenico politico della vita nazionale hanno recitato troppi personaggi; nulla d’insolito, ma all’improvviso hanno cominciato a farlo ognuno per conto suo e fuori copione, portando a galla una fervida inclinazione al soggettivismo istrionesco, a volte di tipo aggressivo. A dire il vero, pure Pirandello vi s’era cimentato con il suo Questa sera si recita a soggetto, e, almeno in partenza, non gli era andata bene; ma qui abbiamo superato quel limite, non fosse altro per l’opposta ragione: l’autore si dissolve nel nulla, e ciascun figurante, ritenendosi regista, rivendica il podio direttivo; reclama a sé, con vivace fierezza, trame e coinvolgimenti. Ciò che per la commedia di Pirandello fu un espediente teatrale, per i nuovi commedianti del Festival delle Parlamentarie è situazione di fatto. Forse irreversibile.

Quanto a caratterizzazioni, non ci siamo fatti mancare nulla: dal signorino azzimato che si trasforma in galletto spavaldo, al rude semplicista rivelatosi ambizioso monocrate, dal canuto autorevole, sperduto nel perbenismo di ripiego, al plurititolato luminare di materie semioscure, fino all’ultimo figurino, strappato dalla copertina di Vogue, e spintonato nell’insolito ruolo del papabile fagocitato, un po’ stordito, ma quasi scanzonato tra il compiacente e il compiaciuto.

Merita una citazione a parte il coro dei giornalisti, degli analisti, degli specializzandi, e di tutti coloro che hanno in qualche modo partecipato alla rassegna, magari in maniera marginale vendendo o mangiando pistacchi e popcorn dietro le quinte, a seconda del livello professionale scalato. La diffusione delle notizie, spesso cosí false da sembrare vere, di contro a quelle che, pur vere, suonano piú taroccate delle altre, si è ancora una volta democraticamente compiuta; il nostro paese potrà forse venir accusato dal resto del mondo di molte manchevolezze, ma non certo di spilorceria medio-social-network-faketizzata.

Chissà se, tornato in vita, Voltaire riformulerebbe tel quel il suo celebre detto coniato alla luce dell’Illuminismo epocale, o non preferirebbe piuttosto aggiornarlo grazie ai supporti nati dall’esperienza campale, che si verificano quando l’idealismo è costretto a fare i conti con il sensibile e con la cruda realtà dei fatti. «Quand’anche non condividessi le tue idee, mi impegnerò sempre perché tu possa esprimerle in piena libertà». È un pensiero entusiasmante, un inno a tutto ciò che ci può sembrare bello, buono e saggio. Non avrei mai pensato che il tempo, eroso da umana astenia, potesse un giorno rendere instabile anche un moto di tale caratura.

Eppure quel giorno è arrivato. Si vede che del senno di poi non tutte le tasche son piene.

Secondo me, siamo pronti (ovvero non siamo assolutamente pronti, ma tuttavia i tempi sono maturi per… ed è una bella differenza!) per aggiungervi una condizione esplicativa, mancando la quale, la grandezza della citazione si accartoccia in se stessa. Si rende necessario un post scriptum, qualcosa che suoni all’incirca cosí: «Sempre che tu – prima di esprimere le tue idee – tenga ben presente chi sei, da dove vieni, con chi stai parlando, qual è la situazione che ti coinvolge con l’interlocutore e per quale specifico fine miri a farla valere».

Nell’anno 2018, lo slancio idealistico di François-Marie Arouet, detto Voltaire, riferito senza tale postilla, diviene aria fritta. Probabilmente i filosofi enciclopedisti di fine XVIII secolo non potevano immaginare che duecento anni dopo gli uomini avrebbero comunicato i propri pensieri esclusivamente da sopra o da sotto le righe, o con recuperi marginali, annotazioni di fondo, se non con riserve dietrologiche vacillanti prima ancora di essere manifestate. Pure nella cosiddetta verità spiattellata (caso rarissimo) in modo esplicito e inequivocabile, si scoprono retroscena poco edificanti per cui la ragione del metterla in onda in quel dato modo e con quel particolare piglio, ricade verticalmente nel baratro dell’equivoco e del “diversamente onesto”.

Pensare quindi che nella stragrande maggioranza dei casi, gli esseri umani proferiscano a voce alta le loro idee, significa inoltre non voler vedere, né tanto meno capire, che nell’anima delle persone le idee non sostano quasi mai, frullano di continuo, sicché, se le coscienze conservassero traccia, prima o poi qualcuno dovrebbe accorgersi di non sostenere alla sera quel che affermava al mattino, e che il suo attaccamento ai princípi etici, sociali e democratici, dopo aver letto la parcella del dentista, si è totalmente dissolto in favore di temi anarcoidi ed eversivi.

Non si è ancora potuto focalizzare chiaramente la questione, ma – forse è un mio sospetto – alcuni dei foreign fighter sparsi per il mondo, lo sono diventati per non saldare il conto dell’idraulico, o aver atteso per decenni un rimborso dell’IVA, o a seguito di un ricorso contro l’Erario, respinto dal TAR per eccesso d’interiezioni. Rabbia e indignazione sono capaci di scagliare la furia dell’anima anche contro se stessa.

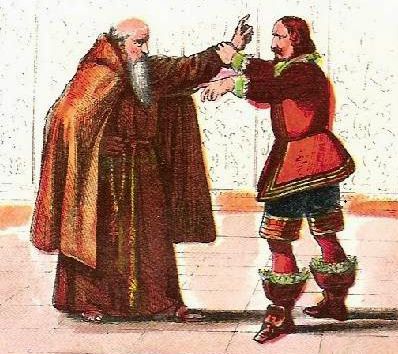

Nell’estensione da me proposta al motto di Voltaire, può venir colta (me ne rendo conto) una punta di alterigia presuntiva, simile a quel famoso: «In che posso ubbidirla?» rivolto da don Rodrigo a Padre Cristoforo; ovvero le parole erano quelle, ma il tono indicava ben altro, ci spiega Manzoni, e se lo dice lui…

Nell’estensione da me proposta al motto di Voltaire, può venir colta (me ne rendo conto) una punta di alterigia presuntiva, simile a quel famoso: «In che posso ubbidirla?» rivolto da don Rodrigo a Padre Cristoforo; ovvero le parole erano quelle, ma il tono indicava ben altro, ci spiega Manzoni, e se lo dice lui…

A difesa della mia valutazione, posso però chiamare in causa quanto affermato dallo stesso Rudolf Steiner nel suo commentare i Diritti dell’Uomo espressi nella celebre Dichiarazione della Società delle Nazioni nel 1917. Se, afferma Steiner, non si aggiunge all’enunciazione del diritto di ogni popolo alla propria autodeterminazione, il dovere di affermarlo nel pieno rispetto del medesimo diritto da parte di tutti gli altri popoli, quel che ne deriva sarà un pasticcio estremamente pregiudizievole per i futuri rapporti tra le nazioni.

Chi conosce in modo anche superficiale la storia del mondo civile dell’ultimo secolo, non avrà difficoltà a capire quanto danno abbia apportato alle coscienze degli uomini, l’aver immagazzinato solo la prima parte dell’intuizione moraleggiante di Woodrow Wilson & Co, e, contemporaneamente, cadere nell’illusione di averla scambiata per un principio etico in sé completo e rifinito.

All’inizio la verità lampante di un bel concetto abbaglia; piace a tutti crederlo forte e vigoroso come sembra di primo acchito. Successivamente qualcuno potrebbe avanzare l’ipotesi di rivedere questo principio per farlo meglio aderire alla realtà del mondo, ma il fatto di apporre un emendamento tardivo a ciò che è stato universalmente accolto con appaluso, viene in generale visto come una fastidiosa pignoleria, se non una provocazione frondista. E si continua cosí di generazione in generazione, perdendo sempre piú di vista quella che sarebbe stata l’unica possibilità di risanare il guasto principale, finché si arriva a dimenticare definitivamente ogni velleità di modifica, e per la cultura dell’epoca, quella frase, espressa in quel modo, resta acquisita in via definitiva. O quanto meno fintanto che la realtà umana non se la scrollerà di dosso come un purosangue imbizzarrito montato da un cavaliere da strapazzo.

Nel quinto capitolo della Filosofia della Libertà, Rudolf Steiner scriveva (a proposito dell’Idealismo Critico, ma il Suo pensiero è veridico per qualunque enunciazione teorica) che una cosa è la giustezza di un’intuizione e un’altra cosa è la forza persuasiva dei suoi argomenti.

Gli esseri umani hanno sempre reagito cosí: di fronte alla vis dei temi trattati, o sbandierati, o amplificati da ripetitori, esultano perché finalmente sentono dire dall’alto (in questo caso da un pulpito, o un soppalco qualsiasi) quel che in fondo volevano sentirsi dire. Pochi, molto pochi, mantengono intatta la compostezza e la lucidità di ragionare con la propria testa e dirsi: «Sí, tutto bello, tutto buono. Ma come faremo a tradurlo in pratica?».

Gli esseri umani hanno sempre reagito cosí: di fronte alla vis dei temi trattati, o sbandierati, o amplificati da ripetitori, esultano perché finalmente sentono dire dall’alto (in questo caso da un pulpito, o un soppalco qualsiasi) quel che in fondo volevano sentirsi dire. Pochi, molto pochi, mantengono intatta la compostezza e la lucidità di ragionare con la propria testa e dirsi: «Sí, tutto bello, tutto buono. Ma come faremo a tradurlo in pratica?».

Una notte, ascoltando la radiolina, ho avuto modo di imbattermi in uno di quei talk show dove gli ascoltatori intervengono telefonicamente a dire la propria opinione; si stava parlando della “fragilità dell’uomo” intesa come una debolezza che caratterizza i tempi moderni e in qualche modo è causa ed insieme effetto di molte problematiche in corso, da cui non sappiamo come uscire, sia a livello individuale sia estendendo l’onere all’intera società. Non occorre nemmeno specificare che il tema “migranti” dominava la classifica.

A tale proposito qualcuno si è fatto sentire: «Pochi decenni or sono, un gruppo di uomini è voluto intervenire in difesa di quelli che allora apparivano socialmente i piú deboli, i piú indifesi, i piú fragili. Hanno smosso istituzioni, leggi e opinione pubblica: nacque nel 1978 la Legge Basaglia.

Noi ci dobbiamo chiedere chi siano adesso i piú fragili; se li vogliamo davvero aiutare è necessario porci questa domanda: chi sono i piú fragili nel 2018? Tento di dare una risposta: i piú fragili sono oggi quelli che si chiudono in casa a doppia mandata pensando cosí di lasciar fuori le loro paure. Sono questi, quelli che devono venir soccorsi per primi. Se non li soccorriamo, saranno il prossimo pilastro cedevole della nostra civiltà.

Questo non è un concetto, né un’intuizione morale; ma nella global confusion odierna che coinvolge cuori e menti in un’unica sarabanda è, credo, un primo rimarchevole distinguo e un lucido orientamento. Proprio partendo da questo stato di confusione, che non si vuole ammettere neppure con se stessi, e quindi vissuto dai piú come una seccatura esistenziale, nonché dai commenti che sentiamo quotidianamente sull’argomento, è nata la mia idea di apporre una specifica al motto voltairiano: «Io potrò lottare perché tu possa esprimerti liberamente, ma questo mio lottare per te non può andare contro i fondamenti del mio stesso essere. Se tu vuoi usare la tua libertà di espressione per sobillare, per destabilizzare, per rimestare illusioni e paure, per procurare vantaggi a te o alla fazione che rappresenti, a scapito di tutto e di tutti, allora io mi darò molto da fare perché tu possa imparare l’arte di esprimerti lealmente e conferire ai tuoi discorsi il chiarore dell’assennatezza».

La luce nel pensiero c’è; c’è da sempre; ma il buio dell’anima non lo sa, non la vuole filtrare. O quest’anima si rischiara, grazie a un energico rafforzamento nei confronti del pensiero, o continuerà a blaterare. Ghandi l’aveva intuito: «Lunga è la notte per lo stolto».

Ma il problema non sta soltanto nello straparlare, dire le cose a metà, e sottacerne l’elemento essenziale, la cui scomparsa rende ogni frase un profumo senza arrosto. Le cose sono ancora piú ingarbugliate; chi ascolta non afferra subito il contenuto di un discorso, anche se è il piú saggio e condivisibile che sia mai stato proferito, ma viene colpito dapprima – a livello di percezione immediata – dal tono usato, dal timbro della voce, dalla foga immessa nelle parole, e perfino dai tratti fisionomici del volto e dall’atteggiamento del corpo di chi parla. Del resto, non è una novità: la percezione sensibile precede ogni cosa. Ne consegue che ben poco di quanto viene detto è recepito per quel che in effetti vorrebbe valere; molto invece viene aggiudicato, nel bene e nel male, a impressioni che l’uditore subisce in modo passivo ed extracosciente, attraverso vie che escludono l’attività cosciente.

Ma il problema non sta soltanto nello straparlare, dire le cose a metà, e sottacerne l’elemento essenziale, la cui scomparsa rende ogni frase un profumo senza arrosto. Le cose sono ancora piú ingarbugliate; chi ascolta non afferra subito il contenuto di un discorso, anche se è il piú saggio e condivisibile che sia mai stato proferito, ma viene colpito dapprima – a livello di percezione immediata – dal tono usato, dal timbro della voce, dalla foga immessa nelle parole, e perfino dai tratti fisionomici del volto e dall’atteggiamento del corpo di chi parla. Del resto, non è una novità: la percezione sensibile precede ogni cosa. Ne consegue che ben poco di quanto viene detto è recepito per quel che in effetti vorrebbe valere; molto invece viene aggiudicato, nel bene e nel male, a impressioni che l’uditore subisce in modo passivo ed extracosciente, attraverso vie che escludono l’attività cosciente.

A questo si aggiunge un’ulteriore difficoltà: l’interpretazione di quel che viene esposto a parole; si può anche dire la traduzione delle parole in immagini, rappresentazioni, e, se siamo sufficientemente abili e spersonalizzati, in concetti. In qual modo si traduce, ossia si trasporta il fatto esterno, le parole udite, dentro la nostra sensibilità individuale? Una persona scialba, priva di fascino e di arguzia dialettica, magari dotata di una loquela stentata e malsonante, potrebbe esprimere concetti sublimi, mentre l’oratore stentoreo capace di esporre discorsi fluenti, ricchi di gusto e suscitanti l’interesse generale, anche se di puro abbozzo, richiama a sé plausi, onori e fama.

Sappiamo tutti che non è giusto, ma, come pare oramai consolidato, ci si ricade spesso e quasi volentieri. La realtà umana piú che complessa o manipolata, è occasionale; è un gigantesco cruciverba scritto quotidianamente da quattordici miliardi di mani (salvi i casi di menomazione anatomica o funzionale) che si scambiano tra loro i ruoli di definitori e risolutori; con l’aggravante che i definitori vorrebbero il ruolo di risolutori e viceversa. Nessuno attende il momento in cui lo scambio di ruolo avverrà secondo la logica delle alternanze, ma lo vuole invece suo proprio quando esso è assegnato ad altri. Tutto ciò è molto umano, ma come faccia in contemporanea ad essere anche reale, è una delle scoperte che attendono di venire svelate in futuro.

Quando al matematico indiano Srinivasa Ramanujan venne chiesta la dimostrazione delle teorie che lo portarono ad individuare la formula per quantificare le partizioni numerali, rispose che le sue teorie non hanno bisogno di dimostrazione: sono pensieri di Dio, che lo avevano compenetrato fino a manifestarsi con la totale limpidezza del linguaggio matematico. C’è bisogno di altro pensiero per dimostrare che abbiamo i pensieri che Dio stesso ci ha inviato? Sentire la necessità di provarlo è immorale, un atteggiamento insolente riguardo allo Spirito.

Ma il mondo dell’Occidente tra le molte cose che deve fare ogni giorno non include la possibilità della riflessione autocritica. Meglio frequentare associazioni misticheggianti, circoli meditativo-trascendentali e palestre yogiche pur di non rispondersi alla fatidica domanda: «Che sto facendo della mia vita?».

Se la domanda viene fatta nel momento giusto e con il giusto tono, allora è l’Io superiore a farla. È un inizio di rinascita. Altrimenti non c’è altro da fare che vivere convulsamente le nostre turbinanti stagioni, nella passiva attesa che qualcosa, o qualcuno là fuori, intervenga per cambiare il corso degli eventi che non si ha né la voglia né il coraggio di cambiare.

Può essere che questo accada; che l’intervento da fuori ci sia; temo tuttavia che non incontrerà mai il gradimento del grosso pubblico. Gli interventi arrivano di continuo, e infatti il coro delle proteste non cessa; semmai sale di tono.

Forse, è la pochezza della nostra situazione interiore a impedirci di mirare troppo in alto; forse è una questione di fragilità umana; o magari d’inveterata codardia animica mascheratasi astutamente da acquiescente modestia. Ma il fatto è che venti secoli dopo gli eventi di Palestina, che culminarono nel Sacrificio del Golgotha, siamo ancora lí che attendiamo una redenzione dal di fuori. Quel che avvenne, resta un bellissimo e luminoso squarcio storico; molte persone venerando e celebrando l’accaduto, ritengono d’aver apportato il loro giusto contributo al moderno cristianesimo.

Se ad una di queste brave persone, magari di domenica mattina, all’uscita dalla chiesa, facessimo una piccola intervista al volo, chiedendo a bruciapelo: «Lo sa che Rudolf Steiner sostiene che in ogni essere umano è già presente la Divinità e, in particolare nella facoltà del Pensare, esprime la Sua funzione piú specifica e rivelatrice?» si scatenerebbe un pandemonio, perché una delle cose universalmente meno sopportabili è che qualcuno si metta ad instillare dubbi nelle ortodossie altrui.

Se ad una di queste brave persone, magari di domenica mattina, all’uscita dalla chiesa, facessimo una piccola intervista al volo, chiedendo a bruciapelo: «Lo sa che Rudolf Steiner sostiene che in ogni essere umano è già presente la Divinità e, in particolare nella facoltà del Pensare, esprime la Sua funzione piú specifica e rivelatrice?» si scatenerebbe un pandemonio, perché una delle cose universalmente meno sopportabili è che qualcuno si metta ad instillare dubbi nelle ortodossie altrui.

L’intervista è una congettura astratta che mi ha divertito a lungo; ma comprendo che sarebbe una crudeltà inutile. L’evoluzione si prende il tempo che vuole; nessuno ha il diritto di anticipare ad altri quel che devono incontrare.

Il fatto che l’incontrino in questa vita o in una prossima, riguarda esclusivamente colui che sperimenta. Arriva quando il corso del karma e il tempo individuale di maturazione confluiscono per formare un accadimento. Pure questo è un fatto della realtà umana, anche se sconosciuto o non considerato per quel che vale.

C’è stato un periodo in cui mi dilettavo con l’esegesi; misteri e segreti mi hanno sempre affascinato e l’idea di scoprire connessioni nascoste o fin qui ignorate mi allettava. Non avevo la minima idea di dove andavo a parare, ma anche il rischio della navigazione a vista faceva parte dell’avventura. Venni cosí a conoscere, attraverso letture, la storia di Padre Carmignac e delle sue ricerche sui Vangeli; fra molte particolari interpretazioni che andavano a rivoluzionare completamente il significato di alcuni passi dei sinottici, c’è quella che riguarda “il regno” dichiarato da Gesú Cristo al cospetto di Ponzio Pilato.

Padre Carmignac sosteneva che i traduttori antichi (e moderni) non hanno colto la veridicità di quel passo e hanno tradotto “regno” laddove la versione esatta del testo originario avrebbe invece voluto dire “regalità”. C’è differenza tra affermare «La mia regalità non è di questo mondo» oppure: «Il mio regno non è di questo mondo». La differenza c’è, ed è notevole; la portata di tutto ciò che di esegetico si ripercuote a cascata, viaggia in progressione geometrica. Oltretutto, mi permetto di osservare (non sarò l’unico a farlo) che riferire al Cristo la logica di un Suo Regno diverso da quello della Terra, dopo che Lui stesso è venuto ad essa per morirvi come uomo e celebrare la Redenzione planetaria, battezzandola nel Suo Nome e con il Suo Sangue, ci vuole una boria interpretativa di un certo spessore.

Padre Carmignac sosteneva che i traduttori antichi (e moderni) non hanno colto la veridicità di quel passo e hanno tradotto “regno” laddove la versione esatta del testo originario avrebbe invece voluto dire “regalità”. C’è differenza tra affermare «La mia regalità non è di questo mondo» oppure: «Il mio regno non è di questo mondo». La differenza c’è, ed è notevole; la portata di tutto ciò che di esegetico si ripercuote a cascata, viaggia in progressione geometrica. Oltretutto, mi permetto di osservare (non sarò l’unico a farlo) che riferire al Cristo la logica di un Suo Regno diverso da quello della Terra, dopo che Lui stesso è venuto ad essa per morirvi come uomo e celebrare la Redenzione planetaria, battezzandola nel Suo Nome e con il Suo Sangue, ci vuole una boria interpretativa di un certo spessore.

Non è mio compito addentrarmi in una materia che da sempre ha richiamato l’attenzione di provetti sacrologisti e di esperti teologi. Voglio solamente porre nella dovuta evidenza che, o si è stati a contatto con i pensieri di Chi ha potuto vedere oltre il buio delle anime, e in qualche modo è quindi in possesso almeno di una bussola che lo orienti nel Gran Mare delle Essenze, oppure, nonostante studi e cultura, si può cadere nella topica di scambiare il concetto di “regalità” con quello di “regno” o “reame “, con tutto quel che ne deriva per il caso specifico.

Quando, parecchi anni or sono, nutrivo ancora dubbi sulla vicenda, e le rivelazioni dell’abbé Carmignac mi sembravano insufficienti a rimuoverli, mi accadde una storia che oggi racconto con piacere, perché getta una luce del tutto particolare (e preziosa) sul come noi uomini formiamo le nostre conoscenze e le riponiamo nel sancta sanctorum dei nostri cuori, convinti che esse siano esaurienti e definitive. Ero in corrispondenza con un docente che risiedeva all’altro capo del mondo. Nato da genitori italiani, compiuti gli studi classici, conobbe bene la nostra lingua e per conto suo, spinto da un appassionato interesse per la glottologia, studiò le lingue “morte” del Mediterraneo, giungendo ad avere una particolare sensibilità per il greco antico e per il latino. Come spesso accade in questi casi, tale sua sensibilità non si fermava alla formulazione di pensieri scritti in modo corretto dal punto di vista grammaticale e sintattico. Andava ben oltre; ed è per questo che, senza cercarlo, mi forní uno di quegli aiuti che non si dimenticano con facilità.

Mi raccontò che per celebrare degnamente un collega defunto, una rivista culturale gli aveva dedicato un articolo in cui ad un certo punto si diceva cosí: «Si può porre quindi la sua opera tra quelle compiute nel modo tipico di coloro che sono dediti all’insegnamento».

Il mio amico, insospettito dall’involuto della frase, desiderò chiarire; e arrivò a sapere che l’autore di un simile pasticcio era, in realtà (realtà umana!) un giovane assunto da poco, il quale, essendo a sua volta straniero, non possedeva una sufficiente padronanza della lingua per comporre correttamente l’articolo. Si era trovato di fronte all’avverbio “magistralmente” e dopo aver consultato dizionari linguistici e informatici, aveva preso quel “magistralmente” per un avverbio da prendersi alla lettera e precisamente “con modalità tipiche di chi si dedica, o esercita, l’attività dell’insegnamento”. Non si era reso assolutamente conto del danno apportato al concetto contenuto in quelle poche parole. La scarsa revisione del redattore e dei responsabili all’impaginazione aveva poi fatto il resto; l’articolo venne pubblicato cosí.

In altre occasioni, questo aneddoto sarebbe riuscito si e no a strapparmi un sorrisino per alcuni secondi; ma io lo ricollegai, immediata-mente (la disgiunzione è voluta) con le ricerche dell’abate Jean Carmignac, e fu allora che nella mia testa esplose letteralmente la macroscopica differenza tra i significati di “regno” e di “regalità”, attribuiti al dialogo tra Gesú Cristo e Pilato. Torno a ripetere: far dire al Cristo una frase del tipo “il mio regno non è di questa terra”, sta ad indicare che il traduttore è uscito di strada ed è andato a sbattere nell’errore piú grossolano che si possa immaginare. Ma è invece sul concetto di “regalità” che vale la pena soffermarsi e renderlo attivo, meditativamente attivo, onde recuperarlo in tutta la sua ampiezza. Qui non possiamo cavarcela come il giovane giornalista, sostenendo che la regalità è la faccenda “tipica di chi attua o esercita la funzione del sovrano”. In alcuni casi e in particolare contesto, la frase potrà anche essere corretta, ma, nel passo evangelico, finisce per dare un significato talmente sbiadito, talmente inconsistente, da svilire l’intera narrazione.

Cosa è in grado di attribuire ad un essere umano la regalità? La politica, le leggi, la volontà del popolo, l’eredità del sangue? La Scienza dello Spirito ci toglie dall’imbarazzo: la regalità dell’uomo, di ogni uomo, è l’IoSono, l’Io superiore; e l’aver saputo, grazie a Rudolf Steiner, che Gesú Cristo è l’IoSono di tutti gli IoSono presenti e futuri, ci dà il conforto necessario a ripeterlo interiormente con forte convincimento. «La mia regalità non è di questo mondo» vale quanto «Il mio essere re non deriva dal fatto di abitare questo mondo». E, si noti, una tale affermazione è proferita di fronte al rappresentante del potere assoluto dell’epoca. Questa sí, è una cosa dell’altro mondo! Sia in senso verticale che in senso orizzontale. Non basta abitare questo mondo, rivestire questo corpo, frequentare questo o quell’altro tempio, per svelare a sé la propria intima regalità; è necessario viverci dentro, trasformare ogni passo del sentiero che si percorre in una via di amore per quell’Io che ancora non si è ma che siamo qui per attuare.

Il corpo ci conferisce la regalità? Magari frugando nel campo dell’estetica e della moda, qualche traccia c’è. Forse la regalità riguarda l’anima? Sicuramente, per la legge dei grandi numeri, qualche caso è esistito; ma il conto dei Maha-Atma, anche a voler essere buoni, non va a formare un numero che possa definirsi critico. Lo Spirito invece lo fa. Sa farlo. Conferisce regalità a chi viene al mondo; è la prima cosa che fa in quanto Spirito; lo illumina di regalità, infonde nell’essere umano quel potenziale di dignità individuale nel quale splende l’IoSono.

Tale presenza, dalla quale discende poi ogni altra connotazione in fatto di carattere, aspetto, forma e disposizione, fa sí che nel creato soltanto l’uomo  possa autopercepirsi fondato su se stesso (regalo gratuito della natura umana) e contemporaneamente avvertire che tale fondamento è sacro, nel senso che il suo valore virtuale va ben oltre quello percepito (ma questo non è piú un regalo, non è nemmeno gratuito: è la possibilità di attuare il proprio perfezionamento ove la funzione del pensare-sentire-volere venga sviluppata non a detrimento dell’anima e del corpo, ma per celebrare la pienezza in Spiritu dell’umano).

possa autopercepirsi fondato su se stesso (regalo gratuito della natura umana) e contemporaneamente avvertire che tale fondamento è sacro, nel senso che il suo valore virtuale va ben oltre quello percepito (ma questo non è piú un regalo, non è nemmeno gratuito: è la possibilità di attuare il proprio perfezionamento ove la funzione del pensare-sentire-volere venga sviluppata non a detrimento dell’anima e del corpo, ma per celebrare la pienezza in Spiritu dell’umano).

Di quale altra regalità avrebbe potuto parlare il Cristo? O la regalità è la corrente del Divino, che punta direttamente allo sviluppo dell’IoSono presente in ogni essere umano, o è niente. La realtà sicuramente si propone in varie sfaccettature; una che maggiormente impegna studiosi e filosofi è trovare un aspetto di questa che valga per tutto e per tutti; un punto di arrivo complessivo, stabile e inscalfibile. Una realtà di tipo universale.

Trovare vuol dire però cercare, e chi cerca dimostra di non avere. Nessuno si mette a cercare ciò di cui è già in possesso. Propendo pertanto a ritenere che qualsiasi ricerca svolta, in qualunque direzione esercitata, se fin dalla partenza non è promossa del concetto dell’IoSono individuale, pure incipiente ma proiettato nell’evoluzione di un divenire deliberatamente accolto e perseguito, nasce da una concezione distorta della realtà; una concezione che con l’umano ha ben poco da spartire.

E con la regalità, tanto meno.

Angelo Lombroni